歌舞,是综合音乐、舞蹈、诗歌等艺术手段,边歌边舞的艺术形式。歌舞既能抒情又能叙事,声情并茂,通俗易懂,能表达比较细致复杂的思想感情和广泛的生活内容,具有较强的艺术表现力。

世界上许多国家和民族都有这种表演形式,中国汉族民间舞蹈花鼓舞、打莲湘、唱春牛、弦子舞等均属歌舞一类。

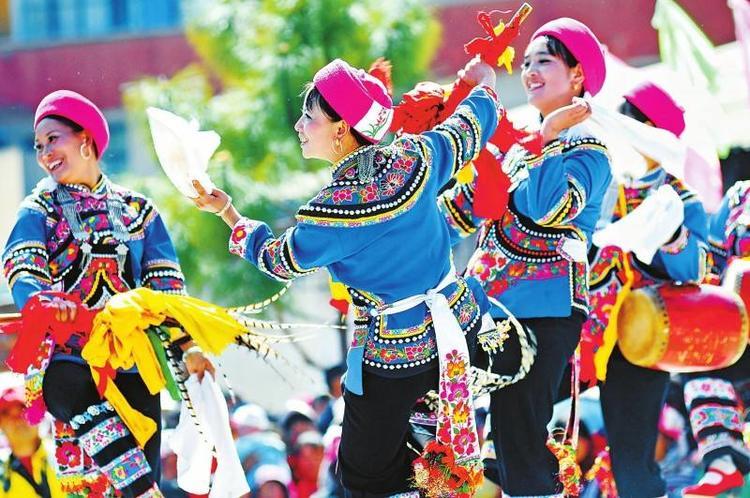

花鼓舞

花鼓舞是中国民间歌舞。又称地花鼓、花鼓小锣等。主要流行于、湖南、湖北、山东、山西、陕西等省。

花鼓舞

历史记载

南宋吴自牧著《梦梁录》中有临安节日中百戏艺人表演花鼓的记载。明代传奇《红梅记》中有扮演安徽人打花鼓唱曲的情节;清代柯煜的《燕九竹枝词》中有“小鼓花腔说凤阳”之句。从这些记载中得知在元宵或其他节日,花鼓常与秧歌、花灯、采茶等一起表演。

花鼓舞

表演形式

花鼓的表演形式通常是1男1女,男执锣,女背鼓,以锣鼓伴奏,边歌边舞。花鼓的曲调是在当地小调和山歌的基础上发展而成,曲调流畅,节奏鲜明,富有歌唱性和舞蹈性。不同的地区有不同的花鼓调,各有不同的风格。

打莲湘

打莲湘又称霸王鞭或打连厢,是一种传统民俗舞蹈。舞时可由数人、数十人乃至上百人参加。呈现出轻松活泼的风格,被称为“民间舞的瑰宝”。

打莲湘

起源

相传许多年前,一群乞丐在逢年过节的时候,到有钱人家的门口,手拿一根短棍又唱又跳,说一些恭维、奉承、吉祥喜庆的话,讨主人欢心,求得一些食物充饥。慢慢地,有钱人家为讨吉利,在过年过节的时候请一些人专门到家里唱,赏些红包。后来,人们把短棍改成了竹子,并装上铜钱,敲打时铜钱相互撞击响声大,更热闹,这样就成了现今我们看到的莲湘了。

打莲湘

表演形式

表演时,男女青年各持莲湘做各种舞蹈动作,从头打到脚,从前打到后,边打边唱,人数不拘,唱词多据民间唱本,也可现场编唱,亦可男女双人对打,形成舞、打、跳、跃的连续动作。行进时,可打出前进、停留、蹲下等多种步法。广场上可组成十字、井字等队形,随着男女交错对击,一起一落,节奏鲜明,动作活泼,主要流行于江南地区。上海著名滑稽戏老艺术家笑嘻嘻的拿手绝活之一便是打莲湘。敲击肩、背、脚、头、臂、腰、腿,变换快慢节奏,发出清脆的响声,处处充盈着飞舞之美。

跳春牛

跳春牛也称唱春牛、舞春牛,中国汉族民间舞蹈,主要流传在广东、广西、湖南、云南等南方地区。春牛舞又称牛头舞,壮语叫“拢娅歪”。“拢”即“跳”或“耍”之意;“娅”即女性;“歪”即水牛。春牛舞系壮族民间祭祀性舞蹈,流行于广南、西畴、马关等县的壮族布侬支系民间。一般只限在年节期间和丧葬仪式上才跳这种舞蹈。

跳春牛

道具制作

春牛舞的主要道具,是用竹篾编制、用绵纸裱糊、勾画有牛头模样的面具,另用长约6尺左右的花格布缝制为“牛身”。跳舞时,舞者身穿“牛身”衣,双手举着牛头道具,踩着锣鼓点,摹仿着牛的各种动作而舞。舞者时而摆头跺脚,时而将身体旋转、翻滚,时而又跪拜四方,时而又跳跃奔跑。另一伴舞者头戴人头面具,手执刀棍,按锣鼓点作吆牛或舞弄刀棍等动作。再一伴舞者头戴猴头面具,摹仿猴子的动作,在“牛”前跳来跳去,以示戏牛取乐。因此,春牛舞在有的地方又叫戏牛舞。

跳春牛

表演形式

跳春牛舞的人,仅限于男性,表演人数各地不尽相同。西畴县的壮族跳春牛舞为四人表演,有两人分别舞牛头,一人戴人头面具,另人戴猴头面具。广南县的壮族跳春年舞,由三人表演,一个耍牛头,其余一人戴硕大的人头面具,一人戴猴子面具。跳的动作都大体相同。

弦子舞

弦子舞是西藏自治区传统舞蹈类传统舞蹈,国家级非物质文化遗产之一。流行于四川、云南等省藏族地区及西藏昌都一带。弦子舞是藏族人民生活中不可缺少的一种自乐性歌舞。在节庆、婚嫁、集会时,人们欢聚一堂,舞时围成圆圈,领舞者边歌边舞,拉着弦子(藏族一种拉弦乐器)伴奏,余者随之,时而向圈内聚拢,时而散开,双手甩动长袖,动作优美。

弦子舞

起源

弦子舞起源于巴塘,广泛流传在西藏昌都和云南、青海、四川等省的康区,其中巴塘弦子较有名气。芒康弦子舞历史悠久,据考证,唐朝时期芒康人就开始跳弦子舞了,那时的弦子舞以单一的拉唱为主,是以家庭形式进行演出的小型歌舞。唐朝“茶马古道”的开发,结芒康弦子舞注入了创新和发展的生机,芒康人民不断吸收其他地区、民族的文化,滋补弦子舞,发展弦子舞,以生活为题材,人人创作,人人唱跳,人人加工,不断丰富独具民族特色、地域特色和艺术特色,弦子舞成为一种群众性的文化娱乐活动,在藏族历史长河中,成为文化艺术的一颗珠宝,被誉为茶马古道上的“神韵”。

弦子舞

表演形式

表演时由男子拉弦子,女子舞彩袖,随着弦子节奏的变化,歌声舞姿变化多样。弦子的歌词大部分为迎宾、相会、赞美、情意、辞别、祝愿的内容;曲调繁多,歌词丰富,舞步多变。舞蹈时男女舞队各围成半圈,时而聚圆,时而疏散,且歌且舞;男子舞姿重在舞靴、跺脚,显示豪放粗犷之美;女子突出长袖轻柔舒展之美。舞蹈的节奏以男子拉弦子的音乐节奏为准。一般都是在悠扬缓和中开始,流畅欢快中表现,升腾热烈中结束。