前因:太平天国运动;后果:李鸿章升任大学士。

文/全历史 夏虫虫语冰

前因

太平天国运动

1851年,洪秀全在广西金田村起义,宣布建立太平天国。此后,太平天军开始了十几年的反清斗争。

1851年,安徽、河南一带兴起了捻党。他们由游民组成,最初以购买油捻纸为由,募集或勒索钱财。后来,他们发展为反清势力,被称为“捻军”。

捻军没有严密的组织,十几只军队各自为战。

捻军兴起时,太平天国发展的势头正猛。各路捻军依附于太平天国,在军事上和他们相呼应。

1864年时,太平天国发生了天京事变,内部斗争不断。天平军将领赖文光为求自保,就领着部下出走了,加入了捻军。

赖文光领导部分捻军,活动于中原地区,被称为“西捻军”;其余的捻军,在陕西作战,被称为“东捻军”。

影视剧中的赖文光

捻军活动的地方主要在山东、河南等地。捻军实力虽不如太平天国,但靠近京师,同样给清政府很大的威胁。朝廷不得不命曾国藩和李鸿章去“剿捻”。

曾国藩听到消息后,非常不情愿。他的顾虑有三点:

捻军不如太平天国重要,即使剿灭了,功劳也不大。曾国藩的湘军此前在镇压太平军时,遭到了慈禧太后的猜忌。她怕汉人武装借机壮大,就打压湘军,逼得自己不得不裁撤兵力。此时,再让他剿捻,哪还有心劲了?捻军擅长骑马和流动作战,这正是湘军的弱点。

思来想去,曾国藩对“剿捻”一事都是没什么热情。不久,朝廷又诏令曾国藩为两江总督。曾国藩赶紧去赴任,正好把“剿捻”的任务交给了门生李鸿章。

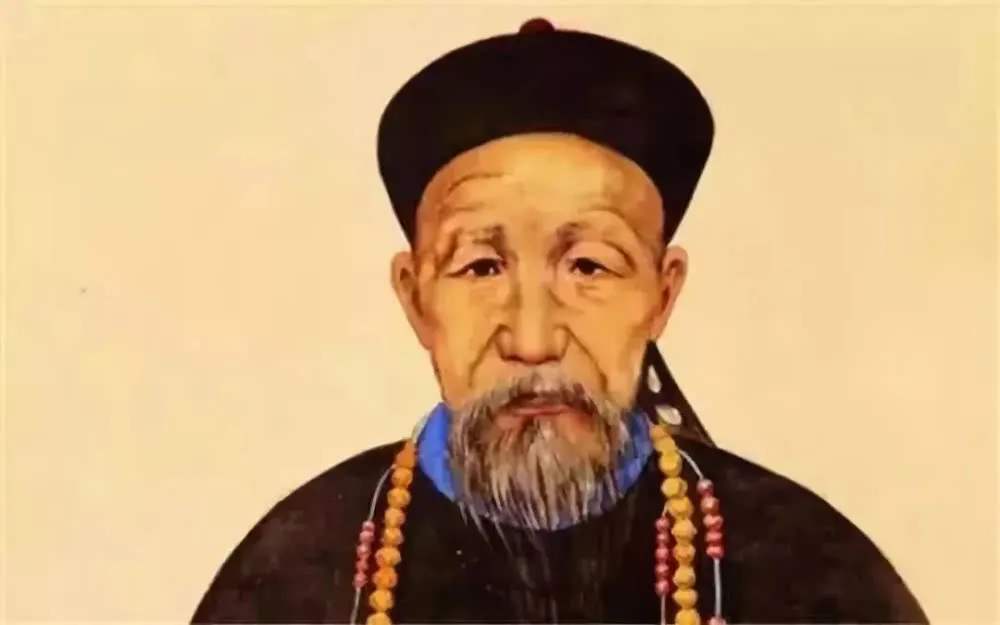

曾国藩

李鸿章当时和曾国藩不同,他没有参加太多对太平天国的镇压,所以愿意用自己的淮军在“剿捻”上出力,以此博取政治资本。

李鸿章积极备战,筹措粮饷。曾国藩为了帮李鸿章,就从湘军里播出了很多钱粮给李鸿章。李鸿章听到消息后,大为振奋,随即向曾国藩道谢。

同时,李鸿章还针对捻军,制定了“画河圈地”的战术。他想利用河流等地形,紧缩防线,把捻军堵到难以驰骋的狭窄空间里,让他们发挥不出流动奔袭的长处。

1866年,东捻军正在在湖北地区,拥众 10 万。李鸿章认定这是聚歼捻军的好机会,于是命发起攻势。

清军方面一是刘铭传率领的淮军,一是鲍超率领的湘军。本来,鲍、刘约好时间一起进攻。但刘铭传为抢头功,违约了,提前发起进攻。捻军用流动战术与他周旋,把刘铭传打败了。鲍超则按预定时间,从捻军背后发动突袭,使捻军转胜为败。

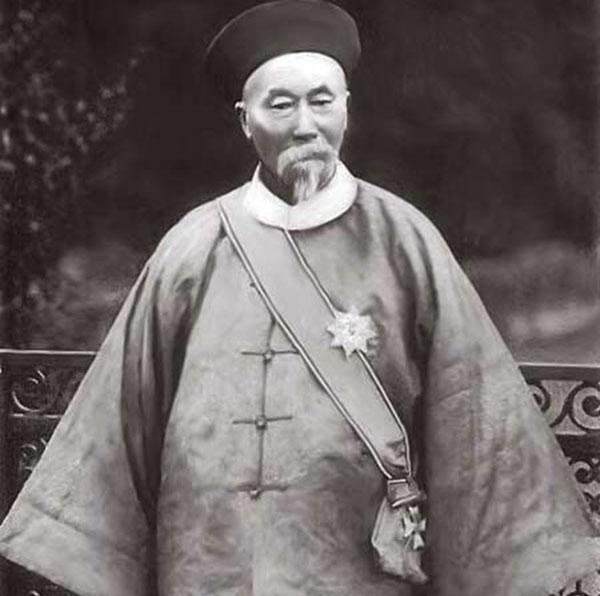

李鸿章

刘铭传目的没达到,竟然反诬鲍超误期了。李鸿章一味地袒护淮军,也指责鲍超。而湘军将领因鲍超不是曾国藩嫡系,不但不为他开脱,反而迎合李鸿章,落井下石。

此事过后,捻军离开了湖北,又转战于山东。这时,李鸿章因“剿捻”没什么成果,招到了很多人的议论,使他心绪难安。曾国藩得知后,就写信给他,说遇到棘手之际,要从耐烦二字痛下功夫。

后来,李鸿章依旧按照“画河圈地”的战术,把捻军逼到了山东半岛的狭长地带。当时,雨天连绵,致使河水大涨。当地的捻军又遭到清军的阻击,以致于全军覆没。

曾国藩听说后,特地对李鸿章表示了祝贺。他还赞赏了李鸿章的忍性,说他了却了一段奇功。

后果

李鸿章升任大学士

1868年,因剿捻有功,李鸿章被朝廷加太子太保衔,授予一等伯爵,并升任为协办大学士。

结论:捻军动摇了清朝在淮河流域的统治,但其始终缺少集中统一的领导。李鸿章剿灭捻军剿,也为他和他的淮军崛起,提供了政治资本。随着湘军被裁撤,淮军成为了未来清政府主要依靠的军事力量。