前因:莱克星顿枪声;后果:1789年法国大革命。

文 | 敬敬 编辑 | 陆伯让

前因:莱克星顿枪声

1775年,英军与北美民兵在莱克星顿发生冲突,揭开了美国独立战争的序幕。

1776年,托马斯·潘恩出版了《常识》,在美国独立战争期间,这本书鼓舞了殖民地人民脱离英国独立,被看作北美殖民地的思想启蒙之作。

在这本书出现之前,北美殖民地人处于一个尴尬的境地。

一年前,莱克星顿镇的民兵袭击英国军队,揭开了战争的序幕。

北美殖民地已经和英军开战,但却不知道自己战斗的前途是什么。华盛顿带着军队一边和英军打仗,但另一边大家坐下来吃饭时,英军和美军都会为了英王的健康干杯。

北美殖民地的人们呼喊口号都是:把自由还给我们这些英国人。

殖民地人民对于自己的身份很模糊,对未来也不清楚。就连我们熟知的美国开国国父富兰克林,杰斐逊等人对于要不要打仗,要不要独立都不太确定。

直到托马斯·潘恩带着他的《常识》出现,给北美一个肯定回答。

潘恩1737年出生于英国,从小就过着比较凄苦的生活,他还给自己改了名字,把姓氏改成了英文“痛苦”(pain)这个单词(音译paine为潘恩),他很激进,因为各种反政府的言论被发配美洲。

但幸运的是,著名的政治家富兰克林赏识他的文章。

他被分发到美洲后,富兰克林把他推荐到《宾西法利亚杂志》当编辑。

一开始,这些内容只是在费城各种报纸上发表,是类似“信件”形式的文章。但后来,潘恩的文章篇幅越来越长,无法作为信件发表,潘恩只又写成小册子。

潘恩的语言通俗易懂,凡是会认点字的民众都能看懂。

他大声疾呼“英王的贪婪和剥削才是北美人民痛苦的根源,我们不要国王,我们要北美自己的法律”,他还把美洲独立看作是“全人类的事业”,而不是一个州一个国家的事,把殖民地人民反英的热血提到了最高点。

《常识》风靡北美要归功于一批胆大的出版商。

北美还有不少人支持英国王室,对于特别激进的反抗斗争敬而远之。

有人向潘恩推荐了一个叫罗伯特·贝尔的出版商。这也是个支持独立的商人,而且看准了战争时期,这种内容会大受欢迎。

其他印刷商可能对这本小册子的内容有所顾虑,但他毫不犹豫地印刷。

之后,这个出版商积极地在费城各大报纸上宣传这本小册子,广告做起来后,人们的需求越来越高,小册子得到了再版。

后来潘恩和贝尔之间因为小册子的版权费等问题发生过一些纠纷,双方还在报纸上辩论谁更有道理,潘恩后来又找了其他的出版商来印刷新的版本。不过潘恩和这些出版商之间的纠纷和讨论使《常识》的名气更大了。

有意思的是,英王乔治三世也帮了忙。

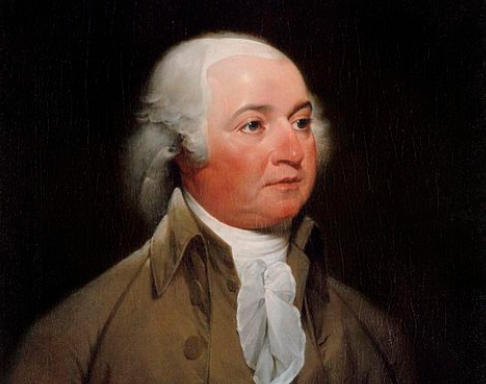

乔治三世在处理北美问题时,非常强硬,当北美代表递交请愿书时,他觉得必须严惩这一小撮叛乱分子,却没有意识到,北美人复杂的政治诉求。

北美殖民地总觉得自己和英国议会应该是平等的,一样效忠于国王。北美反抗的开端,也是不满母国议会干涉美洲殖民地政治。

在他们心里,他们只是反对暴政而已,想让国王恢复北美殖民地的自治。

但是乔治三世拒绝了殖民地的请愿书,公开宣称他们是叛国,于是激进人士干脆脱离英国,进行彻底的独立活动,潘恩的书刚好为此作出了合理的解释。

在这样的氛围下,潘恩的小册子获得了惊人的销量和发行量。

这本小册子仅在第一年就出版了25个版本。《常识》一经出版,几个月内就销售了五十多万册,而北美总人口才200多万,可以说就像《圣经》一样,几乎每家都有一本。

提携过潘恩的富兰克林早早他的文章介绍给周围的人,营造舆论,既能争取北美人民的支持,又博取欧洲其他国家的支持。

华盛顿将军在前方作战,把这本书当成鼓励士兵的法宝,曾经对士兵说:“你们的背囊里除了枪支、口粮外,必须还要装备一种威力巨大的武器,那就是《常识》”。

可以说,在思想的战场上,潘恩引导了北美人民的胜利,也奠定了美国独立后的文化基础。

后果:1789年法国大革命

托马斯·潘恩又参加了1789年法国大革命,并且参与了《人权宣言》的起草

结论:《常识》被看作是美国独立战争的“教科书”,潘恩被称为是“美国独立战争的笔”。