前因:甲午战争;后果:维新变法。

文/全历史 李曳白

前因

甲午战争:甲午战争中清朝惨败,日本再议和中妄图割占台湾,康有为等举人上书反对。

1895年,广东举人康有为联合在京18省举人千余人,上书清廷请求变法,史称“公车上书”。

所谓公车,指的是公家车马,由于汉代以来,常用它来接送赶赴京城参加考试的人,习惯用来指代举人。

不久之前,清朝在甲午战争中败给日本,前往日本谈判的李鸿章那里传来消息,日本人要通过条约割占台湾,顿时在清廷内部引起轩然大波,反对日本割据台湾的呼声一浪高过一浪。

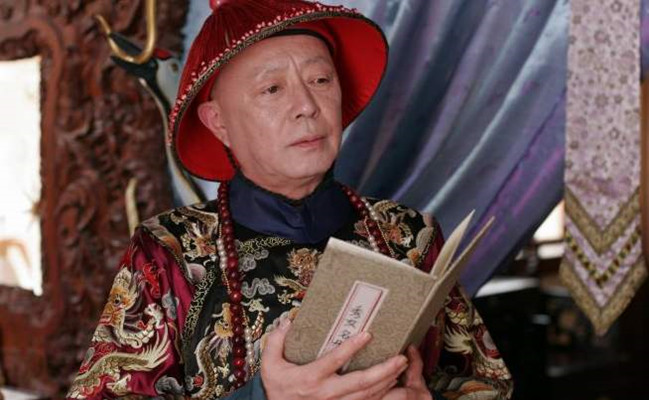

帝师翁同龢(hé)向光绪皇帝强烈建议,说台湾绝对不能割,否则朝廷就会失尽天下人心。给事中余联沅(yuán)等人联名上奏,要清廷拒绝日本的苛刻条约,并建议朝廷重新备战,和日本人决一死战。

但余联沅等人的建议更多是意气用事,清廷在甲午战争中惨败,短时间内根本没有抗衡日本的军事实力。清廷斟酌后致电李鸿章说,日本答应不占台湾最好,如果非要,也只能答应它。

台湾是不可分割的国家领土,清廷内部决定妥协退让时,康有为等举人已经进京。这些读书人将来都是国家官员,对时事很关心,康有为听闻日本要割占台湾,决定劝清廷拒绝日本。

康有为找到自己的弟子梁启超等人说,割让台湾万不可行,我们应该用自己的方式劝阻朝廷。

按照康有为的安排,梁启超首先去联合同乡的广东举人,他找到了麦孟华、张寿波等百余人联名上书,反对割让台湾,他们把上书交给了负责都察院,请求都察院的官员代为转交皇帝。

但都察院并没把康有为等人的上书交给朝廷,不过这事引起了很大反响。京城的各省的举人见到康有为等的做法后,纷纷效法上书都察院。他们还跑到都察院的门口,围堵都察院长官。

台湾籍的举人罗秀惠等人想到家乡将被割让给日本,在都察院大门哭得捶胸顿足,他们边哭边喊,恳求清廷不要抛弃台湾,让台湾百万民众成为国家弃儿,听到的人没有不感伤落泪的。

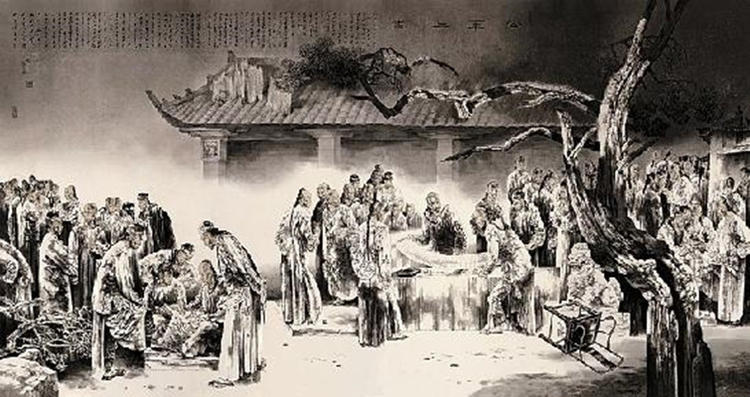

康有为觉得各省举人分别行动,声势规模都太小,只有各省举人联合起来,才能真正触动朝廷,于是就有了举人们的联合行动。各省举人先在松筠庵军聚会,商讨他们解决时局的办法。

松筠庵聚会开始,人们推举康有为当起草人。经过多次讨论,由康有为起草了将近两万字的请愿书,提出了迁都、练兵、变法等各项自强措施,并由众人签字后,再次去都察院投递。

康有为等人将各省举人的联合上书投递时,各省举人自发的上书行动也没停止,很多市民也前来请愿,都察院门前聚集的人越来越多。地方督抚听说京城举人上书,也对割台议论纷纷。

台湾巡抚唐景崧不断致电清政府,说如果台湾都割让了出去,中国的颜面何存?何以立国?他还代台湾百姓表达了心意,说台湾百姓宁可在战斗中死去丢掉台湾,也不愿活着割让台湾。

公车上书和各省督抚的反对声音传来,光绪皇帝陷入了犹豫之中,他也不愿割让台湾成为昏君,反对割台的帝师翁同龢劝光绪说,现在朝野上下都反对割让台湾,不如暂缓签订条约。

光绪皇帝接纳了翁同龢的建议,但事情却突然起了变化。和日本签订条约前,朝臣分成两派:除了翁同龢等人,还有支持尽快和日本议和的主和者,军机大臣兵部尚书孙毓汶就是其一。

公车上书消息传来后,孙毓汶深感不满,他觉得举人要求如被朝廷答应,自己就成了罪人,权力地位肯定保不住,所以实施阻碍。他派人到各省会馆威胁举人,说你们不要造谣生事。

孙毓汶还叫人在大街小巷贴传单,上面写的都是攻击各省举人的谣言,很多举人开始退缩。

暂时稳住了举人们的激烈上书行动,孙毓汶开始在朝中寻找帮手,翁同龢跟光绪皇帝提议暂缓签订条约后,孙毓汶找到太监李莲英,并通过李莲英煽动慈禧太后,阻碍反对割台的行为。

李莲英煽动慈禧的话都来自孙毓汶,按照孙的讲法,举人们公车上书,是大清建国来从来没有的事,还且上书的举人里有不少汉人,他们这是带头闹事跟朝廷作对。更重要的是光绪皇帝现在听了各方意见很犹豫,可朝廷此时没有军事实力和日本再战,台湾不割,大清就亡了。

慈禧也觉得任由举人闹下去,对朝廷不利,她希望尽快和日本议和息事宁人,给光绪施压。

就这样,光绪面对内外压力,最终同意和日本签订割台条约,台湾被日本人所占据。公车上书虽然失败了,但不久之后,康有为考中进士,被朝廷授予工部主事,有了更大的政治舞台。

后果

维新变法:公车上书提出政治见解和改革主张,为后来康有为等人的维新变法提供了基础。

结论:公车上书是举人为劝阻清廷割让台湾的自发行动,最终没能实现阻止清廷割台的决定,康有为本人对公车上书中自己的作用,也有所夸大,但上书标志着康有为等维新派登上政治舞台,他们为清廷提出的各项政治见解和改革主张,为维新变法提供了政策基础。