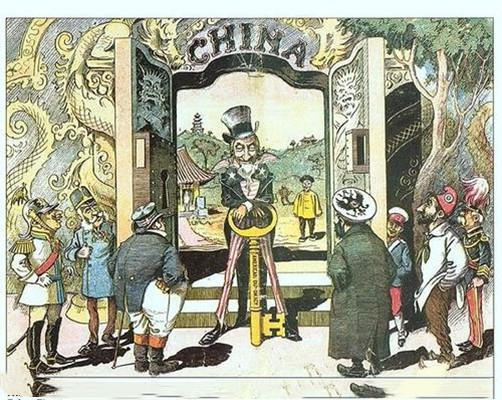

前因:甲午战争;后果:《罗脱-高平协定》。

文/全历史 李曳白

前因

甲午战争:甲午战争后,列强开始瓜分中国,美国想要后来居上,提出门户开放政策。

公元1899年,美国国务卿海约翰照会在华列强,提出要在中国推行门户开放政策。

海约翰提出的门户开放政策,名义说要保证中国门户开放和各国在中国贸易的机会均等,实际上是美国自己想通过该政策,在和各国争夺在华经济利益的过程中后来居上,分得一杯羹。

近代西方各国侵略中国的过程中,美国人来得较晚,这和美国经济政治形势有关。提出门户开放前,美国一直通过西进运动获取资源和市场,可到了19世纪末,这个办法行不通了。

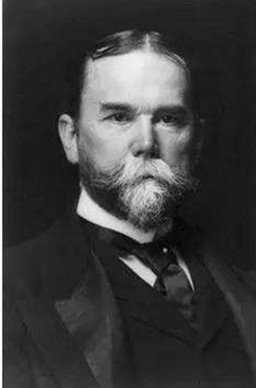

提出门户开放的海·约翰画像

美国人口调查局做过统计,发现西进运动已经将要结束,接下来怎么办,成了政府关注的大问题。美国决定开拓海外市场,参议员洛奇说,美国应该仿效欧洲,到中国去寻找机会。

洛奇的说法不无道理,虽然美国的国际政治地位不高,但第二次工业革命后,却已是世界头号经济强国,想要为国内商品找到广大市场,只能去寻求海外利益,但洛奇的意见被搁置了。

门户开放提出的前一年,美国和西班牙爆发战争,战争获胜后,美国占有了西班牙殖民地菲律宾和古巴等地,但此时德国占领胶州湾、俄国租界了旅顺、大连,美国比各国又慢了一步。

菲律宾和古巴等地虽然被美国占据,但跟广阔的中国市场相比,则逊色了不少。凭借对西班牙战争的胜利,开始有人建议用军事办法争夺中国,驻华公使伯驾说,美国应该占领台湾。

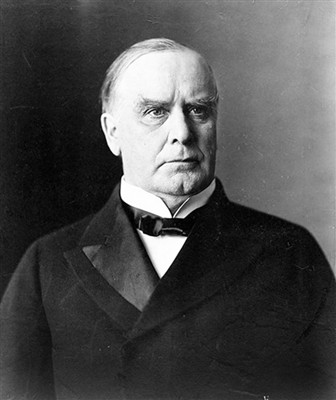

但当时执政的美国总统麦金莱,觉得凭借武力并不靠谱,因为美国的海军实力仅排世界第七,

它在远东地区的主要对手德、法、俄三国,兵力是美国的34倍,比西班牙的实力强大太多。

动用军事手段侵华不切实际,还因为麦金莱政府面临着来自国内的阻力。美西战争结束后,美国内部反战浪潮兴起,反对派民主党人趁机责备麦金莱政府,指责发动战争而造成的损失。

美国政府鉴于国际国内形势,决定采用和平手段。麦金莱觉得美国经济实力雄厚,如果和各国在中国搞经济竞争,一定能后来居上,但门户开放政策的最终出台,其实还和英国有关。

麦金莱画像

英国曾是美国宗主国,又是最早侵略中国的国家之一,在和清廷签订的条约中,英国获得了最惠国待遇,要和各国实现“机会均等、利益均沾”,实际是怕他国取得了自己没有的权益。

但甲午战争后,列强开始瓜分中国,抢夺势力范围。英国已占据长江流域,此时又和俄国抢夺中国东北,不便再强调机会均等,但英国希望保留在他国占领区的权益,于是寄托于美国。

美国国务卿海约翰担任驻英公使期间,英国首相索尔兹伯里找到他说,美国应和英国建立在华同盟。不过,海约翰没同意,他认为美国对华政策应该独立自主,但英国方面给了他启示。

海约翰出任美国国务卿后,迎合麦金莱政府对华政策,提出了门户开放政策。英国人听说后,觉得美国接受了自己的意见,当即表示同意,实力较弱的意大利也没有异议,无条件接受。

不久之后,日本和德国也相继表示赞同。因为日本和俄国在中国东北地区和朝鲜有利益冲突,面临即将到来的日俄冲突,日本觉得接受门户开放,将来能获得英美的支持。德国答应的原因是它和美国一样,都属于后起的工业大国,此前没在中国占到便宜,现在想要后来居上。

但俄国没有同意,面对美国提出的对华新政策,俄国选择了观望。俄国主要的利益在中国东北,而美国提出的门户开放,会让俄国在东北地区的铁路运价特权受损,伤害俄国经济利益。

各国答应门户开放后,海约翰给俄国施加压力,说现在各国都同意了,只有俄国不同意,这不是和各国作对么?情急之下,俄国做了个澄清回复,说在中国东北实行门户开放,东北铁路运费价格就需要各国协商议定,如果美国保证俄国对铁路运费单独定价,其他的都能商量。

海约翰见俄国人坚持,故意曲解俄国意思,跟各国代表说,俄国人也已经答应了门户开放。

美国提出门户开放政策,最需要面对的其实是清政府。但此时清廷高层官员对门户开放的态度已经发生变化,觉得中国实行开放政策,能让各国相互竞争形成制约,李鸿章就给友人写信说,实行对外开放,其实是件利害参半的事情。

李鸿章画像

清廷高层的态度转变,更加方便了美国门户开放的提出,海约翰给各国发布照会前,和李鸿章的幕僚驻美公使伍廷芳有过会晤,伍廷芳说中国会对各国一视同仁,保持门户开放的政策。

清廷提出门户开放,其实是通过开放学习西方,同时也想让列强开展在华竞争,从而互相制约。就这样,中国、美国和其他各国基本达成了一致,门户开放政策在中国推行开来。

后果

《罗脱-高平协定》:日本和俄国争夺中国东北,破坏了门户开放政策,美国和日本《罗脱-高平协定》,以牺牲美国在中国东北地区的利益,换取日本对美国菲律宾利益的支持。

结论:门户开放扩大了美国在华利益,美国有了独立对华政策,有助于美国的远东扩张,但门户开放政策避免了各国对中国的领土瓜分,客观上有助于维护中国的领土和主权完整。