前因:马天恩梨园屯传教;后果:义和团进入京津。

文/全历史 李曳白

前因

马天恩梨园屯传教:马天恩在山东冠县梨园屯传教,引发教会和拳民、百姓间矛盾,义和团运动兴起。

公元1897年,山东冠县梨园屯的拳民和教会之间发生土地纠纷,义和团运动兴起了。

义和团最初的名字叫义和拳,是晚清民间众多拳会中的一支。甲午中日战争后,山东地区受战乱影响,军备废弛,治安混乱,参与拳会成了百姓自保的重要方式,义和拳就是其中之一。

作为普遍存在的自发群众基层组织,义和拳受到清廷关注,缘于它和教会间的激烈冲突。

事情要从梨园屯说起。梨园屯是山东冠县下辖的小村,有个叫马天恩的传教士,到梨园屯传教一段时间后,想在梨园屯建立新教堂,立刻遭到了当地村民反对,带头的人叫阎书勤。

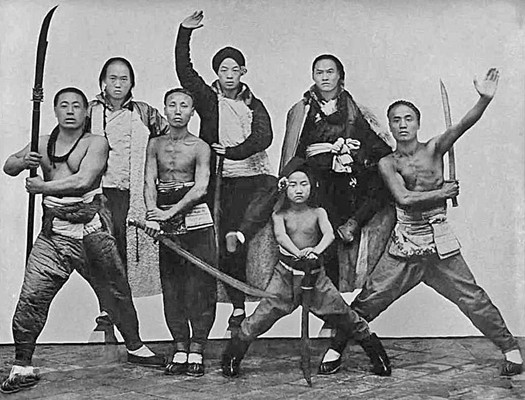

义和团成员

阎书勤是当地拳会带头人,和绝大多数乡村百姓一样,他对传教士的活动非常反感,马天恩建立教堂的事,虽然是得到过官府认可的,但阎书勤不管这些,他带着拳民和百姓誓死抵抗。

当地官府见状,觉得阎书勤虽然不顾官府规定,但没有恶意,何况参与的百姓多,不能太强硬。可任由其发展,又怕和洋人闹之间闹出乱子,就派人将马天恩建立教堂用的地围了起来。

阎书勤觉得洋人去招官府帮忙,自己力量不足,为了保卫乡土,他去找别处拳会的头目帮忙。

阎书勤找到的人,是梅花拳的领袖赵三多,赵三多在当地影响很大,但看到官府参与进来,赵三多不想卷进去。阎书勤找到赵三多的徒弟们说,你们师傅名望这么大,怎能袖手旁观呢?

经过徒弟的劝说,赵三多最终同意帮忙,他准备充当教会、官府和梨园屯百姓的矛盾调解人,如果事情办成了,他的声望会增加。但他也留了后手,他说咱们的行动要面对官府,万一冲突,官府要追责,我们不能叫梅花拳,不如换个名叫义和拳,表示我们心怀忠义、做事和气。

这样,赵三多以义和拳的名义,去梨园屯帮忙。在他的带领下,梨园屯聚集了拳民三千多人。

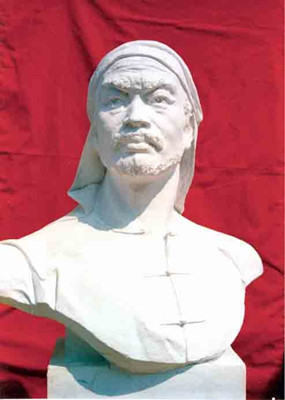

赵三多雕塑

官府看拳民声势太大,邀请赵三多去衙门和谈,想要大事化小。但阎书勤见我众敌寡,带着人冲进了教堂,双方冲突升级,马天恩求助本国驻华公使,情况反映给清廷,清廷下令严查。

义和拳事情闹大的一个重要原因,是山东官员的同情和支持,他们一直迁就传教士马天恩,因为传教士是洋人不好惹,但他们也不愿意因为这事去惩处百姓,让教会在山东横行霸道。

接到朝廷命令,山东巡抚李秉衡决定调查,看拳民对官府的态度,如果对官府有利,就当成保卫乡土的民团,如果有抵抗官府,再当成土匪。义和拳不反对官府,李秉衡很同情他们。

在官府的调节下,官府指派另外的土地给传教士马天恩建立教堂,梨园屯百姓暂时实现了目的。不久之后,德国占领胶州湾,马天恩也提出了再建教堂新的要求,义和拳民再次集结。

这次的拳民有一万多人,新任山东巡抚张汝梅见形势复杂,沿用前任巡抚李秉衡的政策,对拳民区别对待。但为了防范冲突,他还是派出部队。张汝梅叫人和赵三多谈判,想大事化小。

谈判没有解决问题。不久后,民间突然传言官府要捉拿拳民,果然有两个拳民被逮捕,其中一个还是阎书勤哥哥。阎书勤跑到赵三多家里说,我哥哥被抓了,肯定是洋人故意威胁官府,你得帮我。赵三多说我答应官府不闹了,现在不好出面,阎书勤用死威胁,赵三多同意了。

赵三多要避开官府追究责任,所以正式带人对抗洋人前,他竖起了一面大旗写着助清灭洋。

助清灭洋的意思是帮助清廷灭掉洋人,赵三多再次召集义和拳头领召开秘密会议,决定起事。

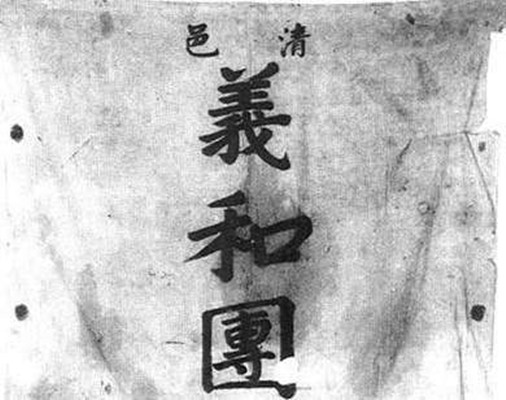

义和团旗帜

阎书勤等人随后带人向教堂发动进攻,但由于拳民没有武器,面对装备了枪炮的传教士和教堂,义和拳的拳民伤亡很重。义和拳和教会武装冲突,接连受到各国施压,清廷下令镇压。

赵三多、阎书勤等人的起事很快被镇压。但义和拳拳民众多,和传教士、教会间的矛盾又极为普遍,他们分在各地,没有办法彻底清除。更何况他们反对的不是朝廷,清政府不担心。

山东巡抚张汝梅上奏朝廷说,这些百姓属于民团性质,应该叫做“义和团”,他们对洋人心怀愤恨,只是想要保卫乡土,除了有小部分的土匪混进了义和团,余下大多数人都忠于朝廷。

这样,赵三多、阎书勤反抗教会的起事虽然失败了,但义和团运动却继续存在和传播下去。

后果

义和团进入京津:义和团兴起后,实力不断壮大,发展到京津地区。

结论:义和团兴起提出了“助清灭洋”的口号,让山东地区民众对西方人的仇恨开始升级,义和团运动兴起不久后,势力发展到京津地区,最终被清政府利用与西方人宣战,直接导致庚子事变的发生。