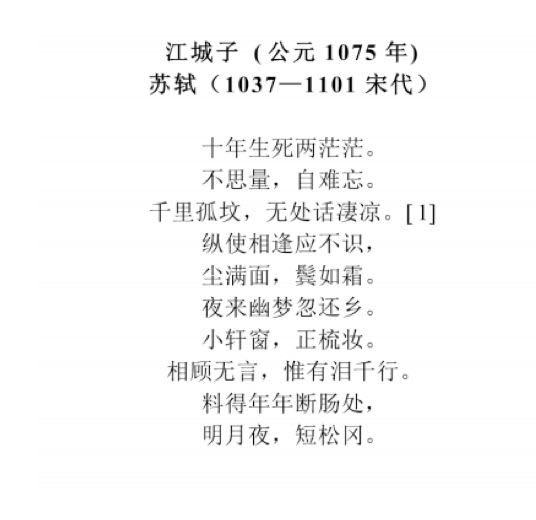

“十年生死两茫茫,不思量,自难忘。”苏轼笔下的《江城子》对亡妻深沉的思念穿越了漫长岁月,至今拥有让读者动容的力量。千百年后,一部由陈其钢创作的同名交响作品,近期以音乐的形式重现世人眼前。

陈其钢的《江城子》(下述《江城子》均指音乐作品),是基于苏轼《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》而作,原词中记述了苏轼正月夜里梦会亡妻一事,全词笼罩在沉沉雾霭之下,悲凉、孤独、绝望与怀念……五味杂陈。上阕写实,下阕记梦,现实的残酷在梦境之温存的烘托中,更平添绝望色彩。这种虚实结合,以梦衬情的写作手法,对词作的表现效果起到了决定性的作用,这也是作曲家在为词作曲时需要重视的结构特点。而“虚实”结构的巧妙移植,正可谓是陈其钢这部作品极为成功的一点。

《江城子》

“如果说‘贝九’是对人类和平与世界大同的一首赞歌,那么《江城子》则属于人类情感中的一个部分——虽然描绘的是小家,但其中蕴含的深切情感,不仅体现了中华文化的精髓,也足以打动世界上的观众。”从这场音乐会的选曲,不难发现余隆对上交寄寓的厚望——希望它成为一扇文化的窗口,通过音乐这门国际语汇,将中国故事更好地传递给世界。

像毛笔点在宣纸上,如一团墨水化开,《江城子》追求润物细无声的音韵美

《江城子》苏轼

意境

陈其钢的风格通常被认为是偏向传统,作曲家本人却表示,不必划分什么保守与当代,民族与西方,他仅仅是在创作中本色地体现他自己。而从结果来看,这样的本色也完完全全回到了艺术创作的某种规律和本质之中。《江城子》是以苏轼著名的“十年生死两茫茫”为文本创作的。陈其钢一方面并不局限于原词的意境,而是抓住作品兴发感动的力量,乘古人之风遨游于自己的一片创作天地;另一方面,作曲家又极深地探索了原作所提出之生死、离别的主题,其勇气之壮大,表现力之深刻,都使之成为一部真正极为感人的作品。陈其钢有他自己的风格,和人们可能想象的对于古诗词的“吟诵”,或依照某种唱腔(如昆曲的唱腔)的歌咏式的表达,都截然不同。作曲家有很多了不起的笔墨,但在我看来最顶尖之处在于两点:其一,他不滥用民族风,却真正深谙戏曲的很多精髓,再将其化入自己的创作;其二,音乐风格始终表现为高度的简洁和自然,千锤百炼而无任何故弄玄虚之处。

近日,陈其钢为民族女高音、合唱团和管弦乐团而作的《江城子》作了上海首演,余隆指挥上海交响乐团与东京歌剧院合唱团演绎。舞台上,三管乐队编制、女高音(青衣)独唱、两支共80人左右的合唱团分侧在舞台两边。音乐从极弱的圆号、弦乐降E音开始,合唱哼鸣渐次响起……陈其钢有感于苏轼悼念亡妻的词文:“十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉……”,平缓而飘忽、凄美而不安的曲调通过两支被赋予不同性格的合唱团与青衣唐漩璇演绎出来,使人落泪。

《江城子》音乐会选段

苏轼与亡妻、陈其钢与逝去的爱子雨黎,境遇如出一辙,阴阳相隔,何等凄凉,思念飘在空中,慢慢升腾又嵌入大地。作曲家根据苏轼词的上、下两阙施以不同调式,做多个层次上的延展、变化和交融,形成了现实与梦境、虚实相照交替的情境。音乐三次高潮,一次比一次铺垫更长,一次比一次来得猛烈,在乐队悠悠的极简的和声铺叠中,在青衣的韵白、滑音衬字和两支合唱团精分复杂的多声部盘旋而生的音流中,情感得到了螺旋式的上升和宣泄。“生死两茫茫”,临近尾声,青衣声嘶力竭、力透纸背的演唱完全凌驾于乐团与合唱团之上,达到顶点。但陈其钢不会让音乐这样强结束,如他大多数作品那样,轻轻收尾,最后在“料得年年断肠处,明月夜,短松岗”慢慢退却,女高音一唱三叹后,主旋律凄凄地交至中提琴独奏,最后给单簧管,那种欲哭无泪,寸断心肠的对亲人的爱和思念直击人心,悲情到了极致!音乐悲剧的力量摄人心魂,让人禁不住悄然泪下……

由作品之精彩出发,就不能不大赞演绎阵容的精彩表现。《江城子》的简洁在于音乐形象的锤炼与不蔓不枝,可就演绎难度而言,独唱、合唱与乐队都面临很高的挑战。这方面,国家大剧院乐团与合唱团的表现都非常优秀,用伯恩斯坦的话说,其杰出是因为出色地刻画出作品的精神。技巧的高难度并未构成一种缠累,合唱部分面对极为繁复的技巧的同时,其真挚的音乐表现总会让人难忘的。

《江城子》推向西方的东方审美合唱

《费加罗报》称陈其钢为“中国当代音乐之王”

BBC威尔士交响乐团总监迈克·佳尔维(Michael Garvey)的评论说:“为了推广现代音乐,我们乐团演奏了很多新作品。但多数当代作品很难让人亲近。陈的作品是少见地让乐手们、乐迷们都喜欢的当代音乐。”

英国著名乐评人、卡迪夫大学音乐学院前院长斯蒂芬·华尔希(Stephen Walsh)听了音乐会以后,写下了热情洋溢的评论:“《走西口》可能成为任何一个交响乐团的开幕曲目。极端精致的纹理充满了鲜明的对比,让人想到利盖蒂(Ligeti)和鲁托斯拉夫斯基(Lutoslawski),却又自由地驾驭着调性。这个作品与蒂派特(Tippett)的双协奏曲或者布里顿(Britten)的变奏曲放在一起演出再合适不过。”

著名法国作曲家蒂埃里·爱思凯士(Thierry Escaich)认为《江城子》是感人肺腑的深刻的心灵之旅,而音乐节艺术总监约翰·迈特卡夫爵士则激动地说到:“这是继勋伯格的‘月迷彼埃罗’之后的,在人声的发掘和使用上的里程碑。这是一个历史性的时刻,必将载入史册!”

这些极高的评价,让我们重新思考“中国文化走出去“这一话题。究竟采用何种姿态、以何种形式走出去?中国当代文化如何真正进入世界?陈其钢的经历可为业界参考。

在“中国文化走出去”的风潮下,有的表演团体和创作个人急于走出去,但忽视了长期艰苦的创作过程,以花钱买外国乐团,重金租国外场馆的方式将自己“送出去”,但无法产生实际的影响力。而作为一位没有任何“权力”的独立作曲家,陈没有自我运作的资本,却成为被世界“请出去”的常客,不仅获得了各国观众和专业人士的认可和共鸣,也加深了他们对中国文化的了解和兴趣, 从而真正令中国音乐作品走出了国门。他的影响力,仅仅基于他几十年的辛勤写作,基于他植根于中国文化之精髓,基于他对西方音乐文化的贯通,基于他自由的灵魂和独立的作品。在自问中国文化如何真正进入世界之时,“陈其钢现象”值得我们思考。

参考文献:

1. 《时间虽短,却是一个历史时刻——关于陈其钢《江城子》的首录版本》作者:Kempff946(来自豆瓣)来源:https://www.douban.com/note/714628590/

2.深度 | 陈其钢交响合唱《江城子》英国首演

3. “十年生死两茫茫,不思量,自难忘。”——陈其钢的诗意心灵之旅

4.“十年生死两茫茫……”——李长缨

5.作曲家陈其钢作品《江城子》迎世界首演

6.余隆执棒陈其钢《江城子》和“贝九”:上交是扇窗,将中国故事更好地说给世界听