前因:明治维新;后果:广州起义。

文/全历史 范范之辈

前因

明治维新:1868年,日本明治政府推行全面西化和现代化的改革运动,国力大增,成为日本近代化的重要转折。明治维新成为中国众多有志之士力图救亡图存的效仿模板。

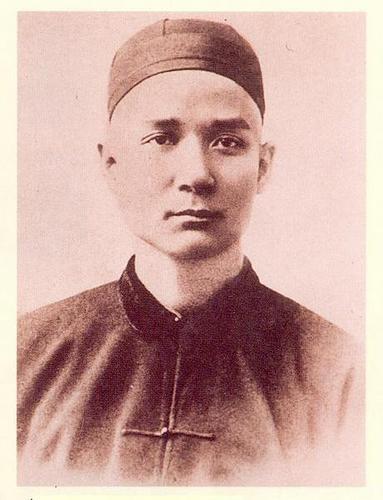

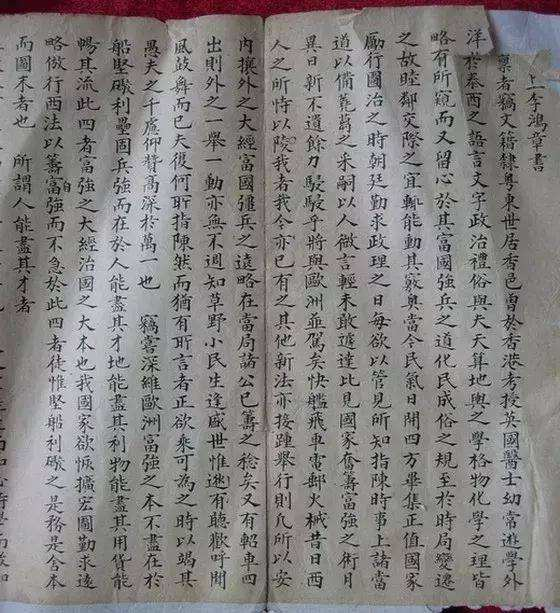

1894年,就在甲午中日战争爆发前夕,孙中山写了一篇长达六千多字的《上李鸿章书》,从香港来到天津,打算觐见李鸿章,建议清政府仿照西方资本主义制度,进行改革。可见,最初孙中山想走一条改良救国的道路。

可惜,最后孙中山的上书之路受阻,这成为他之后走上革命道路的重要转折。

那么,孙中山为何要上书求见李鸿章,又是如何递到李手中的呢?

此时的孙中山只是一个刚刚从香港西医学院毕业的“模范生”。在行医的过程中,孙中山看到了很多人吸食鸦片的惨状,所以他请求李鸿章,禁止鸦片流入,以此来“抵制洋货”。他认为,自己曾在美国和香港生活的经历,可以触动李鸿章,从而能够让自己参与到国家事务之中。

于是,这年一月,孙中山想将自己的思想主张上呈给有话语权的北洋水师提督李鸿章。可苦于自己没有门路,根本接近不了李鸿章。

这时,他想到了一向与自己志同道合的改良主义先锋郑观应和王韬。郑观应可是晚清“四大买办”之一,更是担任过李鸿章创办的轮船招商局的会办。

果然,郑观应将孙中山引荐给了在上海督办洋务的盛宣怀。此人正是帮李鸿章协理洋务、创办实业的幕僚。

有了盛宣怀的推荐信,这年6月孙中山就结伴同学陆皓东一起,奔赴天津觐见李鸿章。

孙中山终于有机会将这封书信递到李鸿章手中了。此时的孙中山仍然有种书生的义气。他在文中直言不讳地提出,洋务派一直以来的富强纲领不可行,主张要学习欧洲各国的“富强之本”,那就是“人能尽其材,地能尽其利,物能尽其用,货能畅其流”。这就是孙中山此时认为的“富强之大经,治国之大本也”。

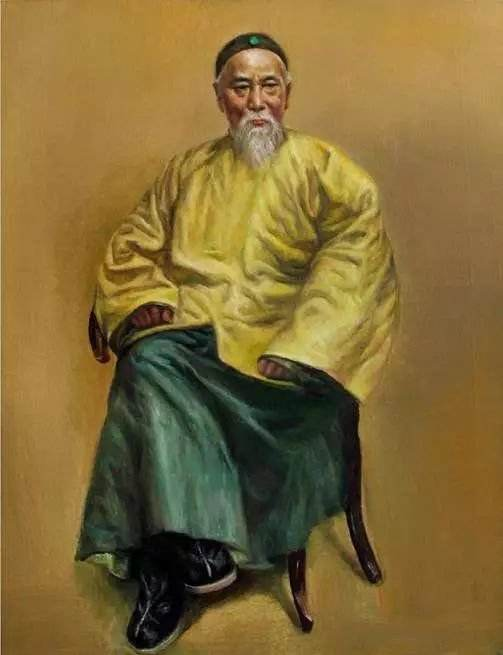

但是,此时的直隶总督李鸿章正忙着为即将爆发的中日战争筹措武器装备。这也正是他身处天津的理由,即向天津机器局这个兵工厂索要大炮。

所以,李中堂不可能从十万火急的军务中抽身来见这个名不见经传的书生,只是为了坐下来讨论如何培养人才、发展经济的。

结果可想而知,李鸿章并没有亲自接见孙中山。但这并不表示李鸿章心高气傲,无视孙中山的治国方略。

最有力的证明就是孙中山在上书中提到的抵制英国输入鸦片,以及出国考察农政等建议,还是被采纳了。

李鸿章更是派来一个幕僚,为孙中山代办了一张农桑会游历西欧各国的护照,让孙中山出国考察农务。从这件事来看,李鸿章对于孙中山的建议还是比较重视的。不过,最后孙中山并没有外出考察农务。

由于此次上书没有达成孙中山最关切的改革目的,孙、陆二人更想直奔北京,御前上书。可最终或许是因为投奔无门,或许是真正看清了清廷的无可救药,决计从此抛弃这条体制内改革的道路,开始从事体制外的革命事业。

后果

乙未广州起义:孙中山上书李鸿章受挫后,思想开始发生转变,走上了革命道路。随后,孙中山在檀香山创立兴中会,并于1895年密谋在广州起义,结果起义之事泄露而失败。

结论:孙中山上书李鸿章是他从改良走向革命道路的关键节点,进而开启他推翻清王朝统治的共和之路。