前因:1355年,查理四世经教皇加冕,成为圣神罗马帝国皇帝;后果:1378年,查理四世之子文策尔继任神圣罗马帝国君主之位。

文/全历史 一口

前因:

1355年,查理四世经教皇加冕,成为神圣罗马帝国皇帝。

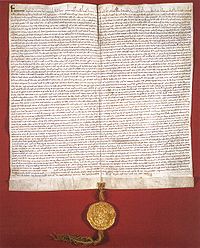

公元1356年,神圣罗马帝国皇帝查理四世颁布诏书,对神圣罗马帝国皇帝的选举规则和流程做出了明确规定。这份诏书颁布之后一式七份,由黄金印章封印,因此而得名“金玺诏书”。

诏书规定,神圣罗马帝国皇帝由帝国境内(主要包含今天的德意志、奥地利、捷克等国家)的七大选帝侯投票产生,这七大选帝侯分别是三位宗教选侯:美因茨主教、科隆大主教、特里尔主教;以及四位世俗选侯:波西米亚(现捷克)国王、莱茵·普法尔茨伯爵、萨克森·维滕堡公爵、勃兰登堡藩侯。这七位选帝侯之中,有四位表决同意即可选出一个新的德意志国王。

选举仪式在美因河畔的法兰克福举行,新国王诞生后需前往亚琛举行加冕礼,经过教皇加冕,才可被称作“神圣罗马帝国的皇帝”,用这个称号来提高国王在政界和宗教界的地位。

加冕之后,皇帝会在纽伦堡举行第一次帝国会议,邀请七大选帝侯和各邦国的领主参与。

诏书还确认了选帝侯的政治特权地位,承认他们的地位与皇帝相等,皇帝如颁布任何有损选帝侯权益的政令,均属无效。

这份诏书封印正面是坐在王座上手持权杖的查理四世,封印边缘撰文为“查理四世,受上帝保佑的罗马人皇帝,永远是帝国的主宰”。

选举产生国王并不算什么新鲜发明,“金玺诏书”颁布之前,在德意志地区已沿用了数百年,但“金玺诏书”是第一个将选举章程化、制度化并且以法律的形式确定下来的宪政文件。

那么,1355年刚被加冕为皇帝的查理四世为何如此急于颁布这一诏书、将选举制度确立下来呢?

查理四世是波西米亚国王约翰一世的长子,1346年,查理四世继承了父亲的王位。同一年,在教皇克莱芒六世的策划下,查理四世被一部分德意志诸侯选举为“德意志人的国王”。问题是,这一时期,德意志还有一位国王——路易四世。

路易四世本是巴伐利亚公爵,1322年被推选为德意志国王。

既然已经有了路易四世,克莱芒六世为什么还要拥立查理四世呢?

主要是因为从教廷的角度来看,路易四世“太不像话”了。

按照以往惯例,神圣罗马皇帝需要经过教皇加冕才可称为皇帝,但这位路易四世偏偏不走寻常路。

1328年,路易四世从数名罗马贵族手中接过了皇冠,自封为罗马人的皇帝,并且册立了一名敌对教皇尼古拉五世,以表示拒绝承认阿维尼翁教廷的正统性和合法性。

路易四世与阿维尼翁教廷的矛盾其实早就存在了。自从1307年,在法王腓力四世的要求下,罗马教廷搬至法意边境城市阿维尼翁,教廷其实沦为了法国国王的傀儡。

路易四世上任之后,多次想摆脱教皇对德意志地区的影响和控制,并且多次对阿维尼翁的教皇出言不逊,两者的矛盾在1324年达到巅峰。当时的法籍教皇约翰二十二世企图对路易四世处以绝罚,开除其教籍。

路易四世并不惧怕。不久后,他联络境内七个领地稍大、实力较强的邦国君主通过决议,宣称选举罗马人民的国王无须经教皇批准。与此同时,路易四世在国内竭力扩大自己家族的领地,以备与教皇势力抗衡。

然而,路易四世的扩张行为触犯了部分小邦国和自由城市的利益,克莱芒六世于是趁机联络对路易四世不满的诸侯,拥立和自己私教更好,也更加亲教廷势力的查理四世,来抗衡路易四世。

一个国家出现两个最高领导者,本来一场大战在所难免。然而就在路易四世准备发兵征讨查理和叛乱诸侯之际,他却突然逝世。就这样,查理四世成了唯一的国王。

经过一番有惊无险的斗争,查理四世也认清了皇位之争既是教权与皇权之争,也是国王与诸侯之间的强权之争。

当时的神圣罗马境内有数百个大小邦国,上千个自由城市,各个领主在自己的领地内拥有完全独立的统治权,帝国最高统治者对他们的影响非常有限。

在这样一个混乱无序的局面下,查理四世的当务之急就是稳固帝国的权力架构,把帝国境内实力最强的邦主变成自己的拥趸。第二件就是,明确王位选举的条件和流程,避免再出现一个敌对国王来和自己抗衡。

除此之外,查理四世这么做还有一个目的,就是为自己的子嗣继承皇位铺平道路。

金玺诏书颁布之后,七大选帝侯投票选举国王成为定制。但与此同时,为了皇位而贿赂选帝侯也逐渐成了惯例,例如,1519年,查理五世(西班牙国王卡洛斯一世)为了当选神圣罗马皇帝,竟以近3吨的黄金贿赂七大选帝侯,其昂贵程度更甚于今日许多民主国家的大选。

后果:

1378年,查理四世之子文策尔继任神圣罗马帝国君主之位。

结论:1356年“金玺诏书”规定了神圣罗马帝国皇帝的选举程序和规则,一直持续到1806年神圣罗马帝国灭亡。“金玺诏书”对当时已经存在的法律、习惯法、习俗加以总结、规定,得出了神圣罗马帝国首部宪法性法律,开创了德意志地区制宪之先河。