晋文公重耳在成为晋君之前,曾经在外颠沛流离十九年。a在此期间,伴随他左右,与他一同出生入死的,全是他年少时早已结识的友人。

《史记·晋世家》:“晋文公重耳,晋献公之子也。自少好士,年十七,有贤士五人:曰赵衰、狐偃咎犯,文公舅也、贾佗、先轸、魏武子。”

赵衰、狐偃、贾陀、先轸、魏武子等五人,全是异姓。在晋文公正式取得君位后,这些以命相搏的随从,自然成了最大的功臣。晋文公能成事,顺利当上晋君,很大部分是依靠周围群臣的努力。重耳先是在齐国不愿离去,想要在齐国老死,做个废柴。后被狐偃设计灌醉强行带走。直到后来,重耳在秦国要回国继位,也是依靠栾枝、郤縠等内应才能成事。

《春秋经传集解·昭公十三年》:“有栾、郤、狐、先以为内主。谓栾枝、郤縠、狐突、先轸也。”

在这些异姓功臣中,有几个家族逐渐壮大,后来成为了晋国六卿。其中,赵氏与晋文公,有着千丝万缕的关系。尚在外流浪的重耳,身边的赵氏随从是赵衰。赵衰在重耳回国继位一事上,起了关键作用。据说,赵衰在席间吟了《诗经》中的《黍苗》一段,而该文的内容即是记载当年周厉王出奔死于王城外时,众人期盼周宣王赶紧返国继位的故事。而这正好与流亡在外的重耳,需要尽快返回晋国执掌国政的情况相仿。于是,秦穆公也就明白了这个意思,安排军队护送重耳返国。

《诗经·小雅·黍苗》:

“芃芃黍苗,阴雨膏之。悠悠南行,召伯劳之。

我任我辇,我车我牛。我行既集,盖云归哉。

我徒我御,我师我旅。我行既集,盖云归处。

肃肃谢功,召伯营之。烈烈征师,召伯成之。

原隰既平,泉流既清。召伯有成,壬心则宁。”

赵氏一家的故事相当精彩,在正式成为赵国之前,赵氏就有一出著名的“赵氏孤儿”的戏码。不过,根据现今学者推测,所谓赵氏孤儿,不过就是战国时赵国史官用于遮蔽先祖污点的遮羞布。原说赵氏孤儿赵武,是受到屠岸贾等人迫害,被公孙杵臼与程婴救下,后来为家族复仇的励志故事。但实际上,这可能根本就是《史记》中用来遮盖丑闻的鸡汤。

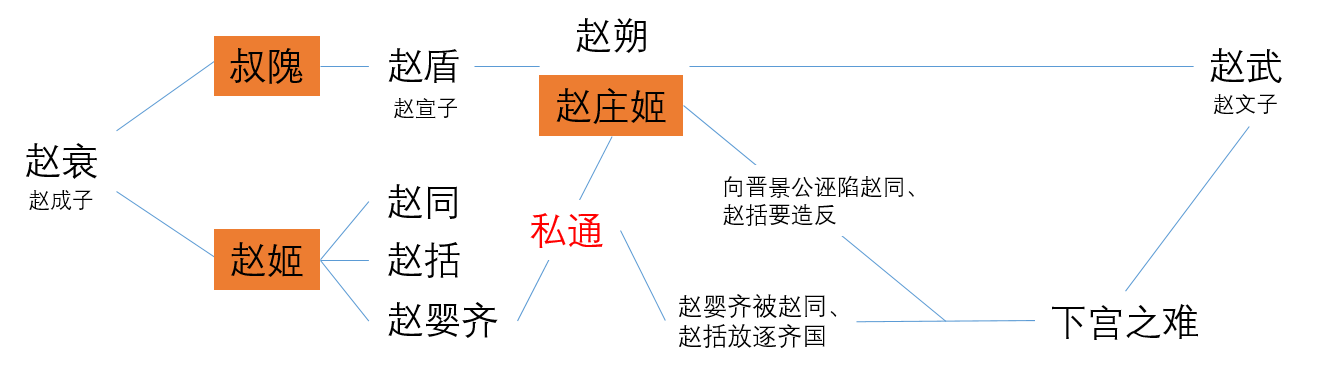

赵氏与晋室的关系,最深的连接是源于晋文公重耳。当年,赵衰与重耳在外流亡,先是在戎人的翟国中待了12年。期间翟国曾经攻打廧咎如(qiáng gāo rú),并虏获季隗、叔隗二女,前者赐给了重耳,而后者赐给了赵衰。

赵衰先是与叔隗生下了赵盾,在晋文公继位后,又与被许配的晋文公之女赵姬生下了三子。没想到,这生下的第三子赵婴齐,却是祸害赵氏的祸源。赵盾之子赵朔早亡,留下寡妇赵庄姬,但赵婴齐却与侄媳私通。事迹败漏后,被赵同与赵括两位兄长流放至齐国。

《左传·成公四年》:“晋赵婴通于赵庄姬。”

《左传·成公五年》:“五年春,原、屏放诸齐。婴曰:“我在,故栾氏不作。我亡,吾二昆其忧哉!且人各有能有不能,舍我何害?”弗听。”

怎料,本是晋成公之女的赵庄姬,巧用自己的身份向晋景公诬陷赵同、赵括意欲谋反,所以赵婴齐才逃亡。这么一折腾,晋国反而向赵氏出兵,赵同、赵括都死于谋逆罪,史称“下宫之难”。赵庄姬老谋深算,在下手前就留了一手,把自己儿子安排在宫中而躲过劫难。最后赵庄姬之子赵武顺利成人,受晋景公之命成为正卿中军将。

而所谓“赵氏孤儿”,是《史记》中记载的版本。但经过考证,历史上似乎并不存在屠岸贾一人,是后世史官虚构为之。因为若是其他氏族意欲消灭赵氏,那么赵庄姬与赵婴齐之间惹出的丑闻与后续事件,就可以被自然的掩盖。关于下宫之难的解读,可以是赵庄姬意欲拯救情夫的作为,但也可能是为了扶持儿子赵武上位而展开的一连串计划。赵武为赵朔之子,但赵朔早亡。赵武要在赵氏中得位,就必须与他的叔公争权,若是不经下宫之难这么一出戏码,赵武要能成为中军将,必定是不可能的。

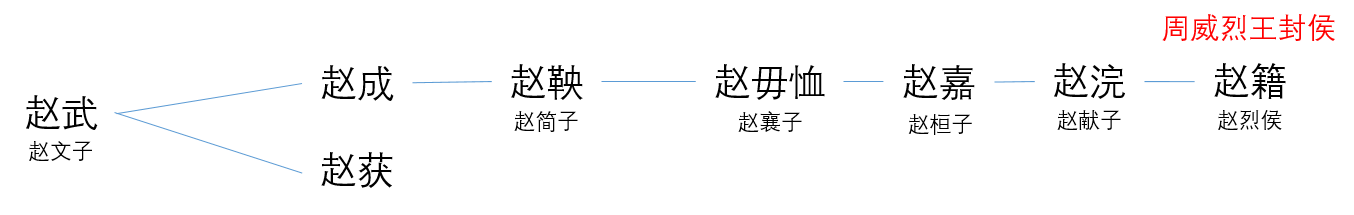

赵氏在三家分晋以前,历任数次正卿。赵盾、赵武、赵鞅、赵毋恤都官至中军将。六卿时至赵鞅在位时,消灭了范氏与中行氏。赵卿更是改名为晋卿,基本上已经完全垄断了晋国政权。

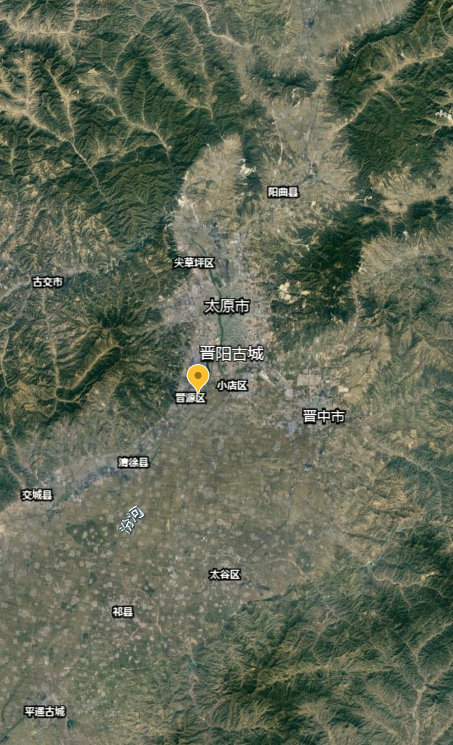

赵鞅在位时,赵氏势力鼎盛,晋阳城,就是他们赖以为生的据点。

《左传·定公十三年》:“秋,晋赵鞅入于晋阳,以叛。”

晋阳城的发展,也是源于赵氏发家。但晋阳城的确立,并非赵鞅所选。赵氏最后选择了晋阳城,这还要说到赵氏中忠心耿耿的家臣——董安于。

董安于选择了远离其他五卿的太原盆地,在背靠龙山、面临晋水的汾河西畔筑建了晋阳城。城中的建筑,以铜柱取代木柱,城墙由板夹夯土而成,用于筑墙的材料更是使用富含纤维的植物为材料。晋阳城是赵氏最后建国的关键。赵鞅在位时,晋阳城帮助赵氏抵御了范氏、中行氏两卿的攻势。后来,赵襄子在位时,遭遇了赵氏最大的危机——晋阳之战。

公元前455年,智氏在智伯瑶的带领下相当强大。身为正卿的智伯瑶,集军权与政权于一身,威逼韩康子、魏桓子割地一百里后,又向赵襄子索地。但赵襄子拒不割地,智伯瑶于是与韩氏、魏氏联手围困晋阳城。

但晋阳城固若金汤,智伯瑶久攻不下,盛怒之下,干脆引汾水湮灭晋阳城。一时间晋阳城内生灵涂炭,晋阳城内的百姓只得将灶具都悬在半空中才得以做饭,而紧缺的粮食,甚至要赵人易子相食。

《史记·赵世家》:“城不浸者三版,城中悬釜而炊,易子而食。”

在最后关头,赵氏只得派出谋臣张孟谈去说服韩氏与魏氏倒戈。对于智伯瑶的暴行,魏氏与韩氏其实都很担心自己成为下一个目标。因为魏氏的安邑城,韩氏的平阳城都有可能是智伯瑶下一个水攻的对象。张孟谈更说,赵氏灭亡之后,韩、魏两氏也即将覆灭。被说服的两人,于是决定倒戈,三方密约打破堤防倒灌智氏军营,智伯瑶也因此死于洪灾。此后,赵、韩、魏三家平分了晋国疆土,晋国名存实亡。一直到公元前403年,周威烈王正式册封赵籍为诸侯,称赵烈侯,赵国就此正式成立。