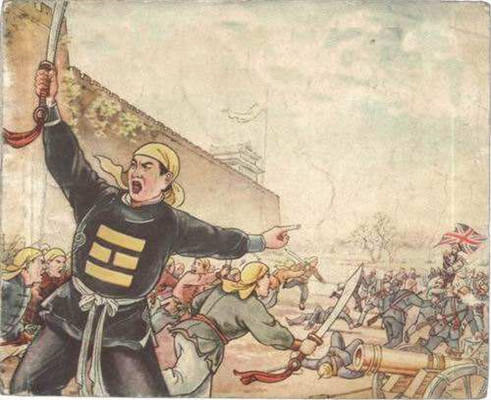

前因:山东冠县梨园屯教案;后果:义和团运动进入京津地区。

文/全历史 李曳白

前因

山东冠县梨园屯教案:1897年,外国传教士马天恩在山东冠县梨园屯抢夺民田修建教堂,和当地百姓产生冲突,义和团领袖赵三多等人冲击教会,义和团运动兴起。此后,山东各地义和团运动开始爆发。

公元1899年,山东巡抚毓贤调离任所,临行前杀死了当地的义和团运动领袖朱红灯等人。

清廷将毓贤调离山东,是因他对义和团处置不当,虽然他杀了朱红灯等人,但没能阻止住如火如荼的义和团运动。恰恰相反,在他担任山东巡抚的时期内,义和团获得了较大的发展。

不过,毓贤没能控制住义和团运动,并不是他的能力不够,他在山东当了二十多年的地方官,熟知山东的政事和民情。义和团运动之所以越演越烈,有更复杂的政治和社会环境的影响。

山东在甲午战争中饱受侵略之苦,德国强占胶州湾后,在山东修铁路占民田,还出动军队镇压老百百姓,最让人反感的还有传教活动,民间的反抗运动此起彼伏。义和团就是在这种环境中产生的,而最早面临这些问题的,其实不是毓贤,而是他前任的前任,山东巡抚李秉衡。

李秉衡画像

义和团的组织形式是民间结社,清朝的民间结社有悠久历史,大都以“反清复明”为旗号。

但义和团在山东冠县兴起,打出的旗号是“扶清灭洋”,这是它和其他结社的最重要的区别。

李秉衡很快进入调查,想查清义和团是否言行一致。李秉衡调查发现,义和团运动的主要目的,是传教士想要侵占百姓的土地去修建教堂,完全属于自保行为,理亏的是洋人。

于是,李秉衡给朝廷写奏折,说洋教传入中国后,在地方包揽诉讼作威作福,百姓受欺负不敢到官府告状,地方官也不敢生出事端惹怒洋人,百姓怨气才越来越大,才组织义和团反抗。

李秉衡祖籍在山东,了解了义和团保卫乡土的愿望,他十分同情。但作为地方长官,他必须给朝廷一个交代。李秉衡提议剿抚并用,区别对待义和团成员,只处理混入其中的少数恶人。

朝廷同意了李秉衡的意见。在清廷看来,洋人在外交事务中始终咄咄逼人,如果百姓自发组织对其抵抗,就能杀杀洋人的威风,而官府区别对待义和团,主动权也掌握在官府的手里。

可没多久,德国就给清廷施压,在租借胶州湾的谈判中,认为德国在山东权益受损,将责任归咎于李秉衡,李秉衡被免去山东巡抚之职。但李秉衡对代义和团的政策,却被后人继承下来。

接替李秉衡的山东巡抚是张汝梅。他继承了此前处理义和团的基本政策,但有了很大的改进。

张汝梅出任山东巡抚后,也对义和团进行调查。他看到广泛存在义和团成员大都是普通百姓出身,就给清廷上奏说,义和团就是乡团,是保卫乡土的民间组织,应该纳入官方管理。

清廷也想将义和团纳入官方轨道,这样一来,作为和洋人斗争筹码的义和团,能够被朝廷掌握,清廷很快同意了。这个政策被张汝梅推广开来,取得合法地位的义和团传播的更广了。

清廷实际掌权者慈禧剧照

可随着义和团运动的规模越来越大,义和团没有按照张汝梅的设想发展,他们在各地猛烈的冲击教会,引发了列强的强烈不满。

各国公使照会清政府,说张汝梅在山东任由义和团冲击各国利益。张汝梅被罢免巡抚之职。

张汝梅离任后,毓贤才成为山东巡抚。义和团兴起后,他一直在山东跟义和团打交道,此时朱红灯率领的义和团到处冲击教会。列强给清廷施压,清廷命令毓贤立刻阻止义和团的行动。

毓贤觉得强硬镇压不是办法,他给清廷发了封电报,说百姓和教会的冲突由来已久,我也不是不想解决问题,但义和团人数太多,如果不加甄别的一概剿杀,很可能会激起民变。

但面对各国施压,清廷命毓贤对朱红灯领导的义和团运动予以迅速剿灭。毓贤只能听命。

可毓贤没想到,他还没处理完朱红灯,就被调离山东,因为列强不断向清廷抗议,要求惩处镇压义和团不利的官员。各国公使威胁清廷说,义和团的事态愈发严重,给清朝和各国间的友好关系造成破坏,而且清廷不控制好义和团,任由它发展的话,只怕对清廷也不是好事。

各国还选出了新任山东巡抚袁世凯,认为他具备足够的实力和政治手腕,能够消灭义和团。

袁世凯剧照

袁世凯手段强硬,他到了山东第二天,就颁布告示说义和团是土匪,如果不自行解散,就要对其全部剿灭。袁世凯来山东时,还带着几千人的新军,在他的镇压下,义和团走入低潮。

袁世凯镇压义和团,只代表清廷内部一部分人的主张,见到袁世凯大肆屠杀,有人站出来反对说,再这样下去会激发民变。考虑到大局的稳定,清廷转变态度,对义和团以招抚为主。

不过,遭受袁世凯打击的义和团,已经在山东走入低潮,他们开始向北发展,进入京津地区。

后果

义和团运动进入京津:义和团运动发展中受到袁世凯打压,义和团运动向北发展,进入到京津地区。

结论:义和团运动在山东发展遭受袁世凯打击,辗转发展到京津地区,随后对京津地区的列强在华利益产生冲击,引发了八国联军的侵华斗争。