前因:甲午战争中国战败;后果:谭嗣同游说袁世凯。

文/全历史 李曳白

前因

甲午战争中国战败:甲午战争中国战败,清廷内部提出改革,为袁世凯小站练兵提供了前提。

公元1895年,清廷派袁世凯前往天津南郊小站镇编练新式陆军,史称“小站练兵”。

甲午中日战争后,清廷内部改革呼声越来越高,编练新军是最重要的改革任务之一,落到了位望较低的三品官袁世凯头上,其实不容易,但这却是清廷高层官员集体讨论的最终结果。

袁世凯是在甲午战前的朝鲜崭露头角的,当时日本妄图吞并朝鲜,袁世凯作为清廷代言人,职责是强化朝鲜和中国的宗藩关系,但由于想要废掉抵触清朝的朝鲜国王,招致朝臣弹劾。

袁世凯剧照

出身淮军的袁世凯被李鸿章调离前线,只负责军需物品的运输,这让袁世凯有了多方面接触了解淮军军事实情的机会,此时湘军领袖刘坤一被调到山海关督师,袁世凯不停的上报工作。

袁世凯汇报的内容,大都是淮军军事弊病和整改措施。淮军和湘军是晚清最重要的两支军队,但派系不同。刘坤一见袁世凯不但没有门户之见,而且忧国忧民,很有见识,不禁大为赞赏。

不久后,刘坤一向清廷保举袁世凯,说时局紧迫,对袁世凯这样人不但要用,更要破格提拔。

刘坤一保举袁世凯时,甲午战争已经结束,李鸿章的淮军和北洋水师在对日战争中溃败,没了依靠的袁世凯需要重新寻找靠山,但想要爬到更高的位置上,光有刘坤一的认可显然不够。

甲午战后掌控练兵大权的临时衙门叫督办军务处,袁世凯要想通过军事工作一展才干获得地位,就必须敲开督办军务处的大门。袁世凯关注到最先可以利用的人,是清流派高官李鸿藻。

李鸿藻和袁世凯的家族有渊源,袁世凯叔父是李鸿藻的学生,利用这层关系,袁世凯经常和李鸿藻套近乎,说李鸿藻是自己的太师傅,尊称其为太老夫子,把李鸿藻和孔子相提并论。

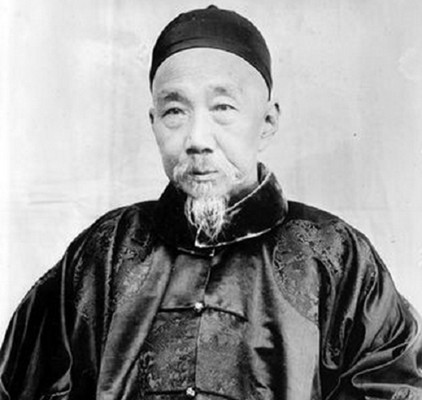

李鸿藻画像

袁世凯还注意到笼络李鸿藻身边的人,在朝鲜任职时,袁世凯就特别关照李鸿藻的表侄赵学治,赵学治在李鸿藻面前总是对袁世凯交口称赞。但李鸿藻最终认可袁世凯,是因为一封信。

袁世凯给李鸿藻的写的信,说比起西方各国,清朝的军事装备太落后,而且我们总打败仗,不是兵少,而是兵员不精,最严重的是军事纪律太差,这样下去大清的军队就彻底完了。袁世凯还对军事改革举措提出了完整部署,诸如军队操练、军费来源等问题,都做了详尽陈述。

在信中,袁世凯还对清廷在《马关条约》中割地赔款表示痛心疾首,签订《马关条约》的人是和李鸿藻不睦的洋务派人士李鸿章。袁世凯批评条约内容,借此撇清了和李鸿章的关系。

有了李鸿藻的支持和认可,袁世凯觉得还不够。刘坤一和李鸿藻都是汉族大臣,要获得清廷

最终认可,必须要有满族重臣的支持。袁世凯通过好友阮忠枢认识了太监李莲英,经由李莲英引荐,拜见了荣禄。荣禄和李鸿藻的关系很好,听说李鸿藻认可袁世凯,愿意见上一面。

和荣禄会面后的袁世凯,大谈采用西方军事手段训练军队的必要性,荣禄问他哪个西方国家的兵制最好,袁世凯说是德国。荣禄本身也很赞成采用西法练兵,但害怕外国人借机掌握统兵权力,也在寻找懂得西方军事知识的将领。荣禄通过和袁世凯的交谈,觉得找到了人选。

荣禄剧照

荣禄看重袁世凯还有其他原因,荣禄希望借此掌握清廷的军事实权。袁世凯受到荣禄的好友李鸿藻极力推荐,又对自己费尽心思亲自拜访,如果推荐袁世凯练兵,是控制军权的好机会。

不久后,清廷下诏命督办军务处的大臣们推荐练兵将领,李鸿藻、荣禄等人一致推荐袁世凯。

袁世凯到达小战后,将原有军队扩充到7300人,增设了十个营盘,并亲自担任都练官,全面采用德国陆军的建制和训练方式。他还设立讲武学堂和学兵营,聘请德国军官担任总教习。

练兵过程中,袁世凯特别重视对士兵的纪律约束和不堪忍受的逃兵被抓回来后,袁世凯集合全军将其当众处决。营房里还供奉上袁世凯的长生牌位,规定士兵每天叩首行礼,并灌输给他们袁世凯是衣食父母,需要对袁世凯卖命的报恩思想。袁世凯借此笼络了一大批党羽亲信。

袁世凯在小站练兵,凭其军事成绩获得时人认可,此后他在戊戌变法中出卖维新人士,受到慈禧信用。李鸿章病逝后,袁世凯被慈禧任命为直隶总督兼北洋大臣,成为之手可热的实权人物。凭借在小站十多年的苦心经营,袁世凯形成了以自己为首脑的北洋政治军事集团。

后果

谭嗣同游说袁世凯:袁世凯小站练兵掌握军权,谭嗣同游说袁世凯支持维新变法。

结论:小站练兵采用德国军制度,开创了中国近代陆军建设的先河,是中国近代军制的重大转折。袁世凯凭借小站练兵成为清末民初实权人物,以他小站练兵为开端形成的北洋军阀政治军事集团,此后深刻影响了中国近代几十年政局。