前因:乾隆消灭达瓦齐;后果:清朝设伊犁将军。

文/全历史 老三诺夫娜

前因

乾隆消灭达瓦齐:1755年,乾隆帝趁准噶尔内乱出兵伊犁(伊犁当时为准噶尔汗国首府),准噶尔大汗达瓦齐势力被消灭,被准囚禁的白山派大小和卓兄弟被清军救出。

1757到1759年,天山南麓(现在南疆地区)大小和卓兄弟起兵叛清,乾隆帝派军将其平定。

当时回部有两个派别,“白山派”和“黑山派”,他们长期共存又相互斗争,各有稳定的势力范围,被统称为回部。

白山派头目在准部生下两个儿子,取名波罗尼都和霍集占,他们就是大小和卓。

1755年,准部贵族阿睦尔撒纳投降清朝,领清军入准噶尔,消灭汗王达瓦齐,将和卓两兄弟救出,二人遂向清投降。然而仅过了2年,二人就起兵叛清。这自然因为他们有独霸一方的野心,但一定程度上,也是对清朝政策的误读所致。

乾隆剧照

原来,大小和卓归降清朝后,乾隆帝出于对归顺行为的嘉奖,想请他们进京,给予赏赐或册封。但和卓兄弟长期被软禁,心有余悸,尤其是小和卓霍集占,以为清朝让他们进京,也有软禁之意。

为自保,他只让哥哥一人进京朝觐,自己却以管理被准部俘虏的回人为由,留在北疆,寻找机会脱离清朝自立门户。

这时,回部和准部先后发生动乱,给霍集占提供了机会。

先看回部的动乱。此前替准噶尔统治回部的黑山派,趁着准部被清朝消灭,驱逐准噶尔在回部的势力,妄图统一南疆,宣布独立。乾隆只好让大和卓暂缓进京,由清队护送,平定黑山派,招降回部。在清军的帮助下,大和卓很快消灭黑山派势力,掌控了南疆。

再看准部动乱。协助清军消灭前准噶尔汗达瓦齐的阿睦尔撒纳,不满清朝拒绝他做继任大汗,独掌准部,而是册封四汗一起统治准噶尔,于是起兵叛清。身在准噶尔的小和卓霍集占,趁乱逃回南疆,与哥哥大和卓汇合。他劝说大和卓以回部为根据地,起兵叛清。

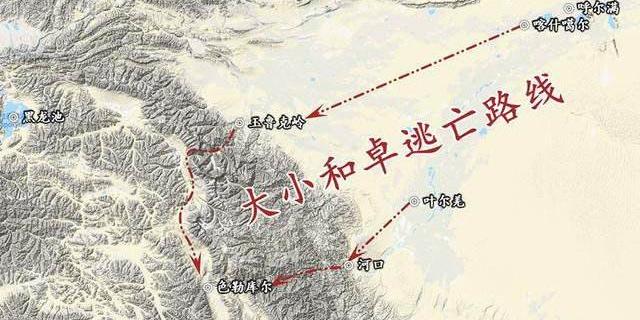

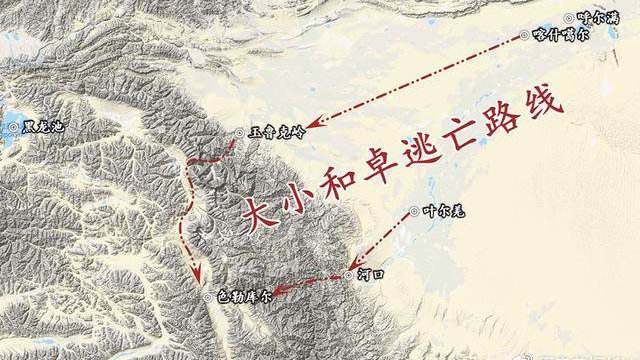

大小和卓逃亡路线

他对哥哥说,我们不能再冒被软禁的风险了,必须脱离清朝独立。我知道哥哥担心打不过清朝,但准噶尔属于游牧地区,没多少粮食,所以清朝平定阿睦尔撒纳后,必定撤走大队人马。那时我们再起兵,清朝要反击,必经长途跋涉,到了也没力气了,我们以逸待劳,能把北疆也占了。大和卓觉得此计可行。

二人为稳住清政府,先假装臣服,派使者到北京,表达对清政府解救的感激之情,乾隆帝以为他们真心归顺,就把主要精力用来平定和追击阿睦尔撒纳。

但追索阿睦尔撒纳不顺利,天气寒冷,粮食也不够,乾隆果然令大部队东撤,只留500人驻守准噶尔。阿睦尔撒纳却趁机潜回,鼓动准噶尔贵族,围歼驻准清军,主帅兆惠死战逃出重围,准部又落入阿睦尔撒纳手中。

和卓兄弟见时机成熟,杀掉在南疆清查户口的清军将领,宣布与清朝对立。乾隆派只能个个击破,派出三路大军,打算先平定屡次作乱的阿睦尔撒纳,再对付回部和卓兄弟。

准部贵族虽跟着阿睦尔撒纳叛清,但内部纠纷不断,再加上瘟疫,清军没费什么力气,就再度占领北疆。阿睦尔撒纳逃到俄罗斯,出天花而死。随后,清军集中力量对付大小和卓。

其实大小和卓对回部的统治并不稳固。之前准噶尔为限制黑山派宗教政权的影响,扶植了不少世俗贵族,授予他们官职统治各城市。他们不愿把行政权交给和卓兄弟,但迫于威势,只能暂时臣服。后来清军赶到,他们里应外合,很快占领阿克苏、乌什等大城市。

清军追击大小和卓

和卓兄弟以逸待劳,确实也占到一点便宜,但毕竟清军人多势众,后劲更大。比如清军统帅兆惠曾不敌小和卓霍集占,陷入包围圈中。但兆惠在黑水南岸扎营,修筑壕沟,和卓军近不了身,就引上游河水灌入清营,却被清兵导入战壕排至下游;和卓兵射出的子弹陷入树中,清兵砍柴生火时将子弹取出,足以补充弹药。

兆惠坚持了三个月,乾隆派援军赶到。此后,和卓兄弟连番溃败,一路西逃,在今阿富汗附近被当地人擒获,送交清政府。

从此天山南北全部臣服清朝,乾隆帝用地方官吏取代世袭贵族进行管理,又设伊犁将军为最高军政官。而后经过屯田,粮食产量提高,可满足更多军队驻扎于此确保安定。

后果

清朝设伊犁将军:1762年,清朝设伊犁将军,作为新疆地区名义上的最高军政长官。

结论:大小和卓被平定后,南疆纳入中国版图,清代中国疆域臻于极盛。平定大小和卓后来也被乾隆当成自己的“十全武功”之一。