前因:哥伦布发现美洲;后果:人口大爆炸。

文/全历史 拓跋云

前因

1492年,欧洲人哥伦布登陆美洲后,人类开始在生物、农作物、人种、文化、传染病、甚至思想观念的突发性交流。

1593年农历五月下旬,在海上漂泊了七天七夜的陈振龙终于踏上了明朝的土地,这一次他带回了一件“菲律宾国宝”。国宝的名字叫甘薯。

甘薯(或红薯、番薯)

陈振龙本是明朝沿海福建地区的商人。这一年他已经50岁了,也是他商海生涯的第30年。这30年里,他一直往返于福州台江和吕宋岛(今菲律宾)之间。由于他并不是承接明朝官方的商贸往来,所以陈振龙只能在灰色地带做一些走私生意。生意虽然不大,但也让家里过上了小康生活。

在做生意期间,陈振龙逐渐发现,吕宋岛上种植着一种他从没有见到过的植物。这个植物可以在山野间广泛种植,并且对于气候、土壤和水分的要求并不高。陈振龙于是向当地人打听,这是什么作物。当他了解了之后,他意识到,巨大的商机来了。

当地人告诉他,这个作物名叫甘薯,当地土著以它为食,生着吃熟着吃都行。陈振龙还从当地人口中了解到,西班牙人担心甘薯被明朝人学去,禁止物种外传。但陈振龙决定,冒险试一试,把种子带回大陆。

毕竟,做了这么多年走私生意的他,岂能被这点风险吓到?而且,他了解到,甘薯产量高且要求的条件少,正好能缓解家乡粮食常年歉收的窘境。

陈振龙决定做这笔“生意”。由于殖民政府西班牙查得严,陈振龙只能在学会栽种方法后,取一小节藤蔓带回去。他曾把藤蔓编入一只藤篮,试图拎着篮子蒙混过关,但被认了出来,因此差点坐牢。后来他又想到一个办法,将藤蔓绞在缆绳里,然后涂了一层泥巴。这次他成功混过港口关卡。

就这样,“菲律宾国宝”被陈振龙带回了大陆。

陈振龙回到家乡后,立即叫儿子陈经纶向当地官府报告了此事,并向当时福建巡抚金学曾献甘薯藤种法及《献蕃薯禀贴》。适逢那一年闽浙地区大旱,金学曾表示很感兴趣,并令父子俩先试种,成功后再推广。

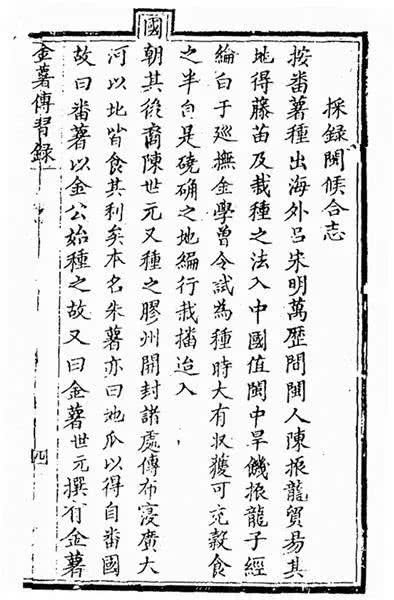

《金薯传习录》,记录了陈振龙将红薯引入中国的经过

陈氏父子于是在自家门口纱帽池边的间隙,按照他学来的方法,开始细心地试栽。四个月后,陈振龙翻开土,结果令他喜出望外,他称这些甘薯“字母相连,小者如臂,大者如拳,味同梨枣,食同充饥”。

没有人知道陈振龙究竟借此赚了多少钱,只知道甘薯就此在大陆生根发芽,解救了当年福建的饥荒,所谓“乡民活于薯者十之七八”。后人在福州乌石山建立了“先薯祠”以纪念他们的功绩。

先薯亭

甘薯本是美洲作物,随着西班牙人一起来到了吕宋岛,后被传入中国。放眼那个时代,除了甘薯外,包括玉米、马铃薯、木薯、花生、向日葵、辣椒、番瓜、西红柿、菜豆、菠萝、番荔枝、番石榴、油梨、腰果、可可、西洋参、番木瓜、烟草等近30个物种也先后传入中国。

不过客观来说,甘薯作为人们的口粮,味道上和传统的五谷相比还是差一点。因此,尽管甘薯在明朝末期就被引进,但推广存在不小的困难。普通农民视土地为命根子,在无灾无难之年,谁会种这种不好吃的新作物?所以甘薯根本承担不起解决饥饿的明王朝的任务。

此后中国人口大爆炸,康乾盛世时人口提升了4倍,有番薯、玉米等高产作物的功劳,不过和“滋生人丁永不加赋”的政策更为密切相关。

1785年,乾隆闻听河南大旱,对军机大臣说,福建生产一种叫甘薯的作物,这东西能充饥,又耐寒,可以推广一下。可见,知道康乾盛世晚期,甘薯在中国北方仍然是新生作物,没改变传统五谷杂粮作为主流的事实。也就是说,人口的急速膨胀,让甘薯、玉米等高产作物逐渐进入中国人的视野,而非甘薯和玉米促成了人口的增长和康乾盛世。

后果

高产的番薯为中国人口的迅速增长提供了粮食基础。

结论:甘薯等美洲作物的引进,在一定阶段挽救了老百姓的生命,同时也为清朝康乾盛世之后的人口大爆炸提供了条件。