前因:隆庆开关;后果:明朝灭亡。

文/全历史 拓跋云

前因

1567年,明穆宗开放了福建漳州的月港一处口岸,史称“隆庆开关”。

1642年,崇祯帝为解决即将崩溃的财政,特别是白银短缺的问题,发行纸币来兑换市场中的白银。

一年后,安徽桐城人蒋臣赴京出任户部主事。他曾在日记中说,如今农民起义四起,无非是穷人去抢富人的白银罢了。他知道,解决如今内忧外患的关键就在于白银,而他给皇帝的解决方案也只能是重复之前的做法,发行纸币。只不过他们并没有换回急需的白银,解救陷入困局的王朝。明朝最终因财政问题而亡。

明穆宗的族谱

可是明朝当时真的没有白银了吗?并不是。实际上明朝并不缺白银,反而还拥有太多的白银。

明朝的白银主要来源于两个方面:

其一是日本。

人们都知道,明朝常年受困于倭寇。倭寇实则是中国和日本两国的海盗和走私商人罢了。令他们走在一起的就是白银。据记载,1544年,一艘中国商船遇到了海上风暴,被吹偏离航道至朝鲜半岛。朝鲜方面问船主为何而来,船主回答:“以贸银事往日本,为风所漂而至此。”

自明英宗开放银禁后,白银就逐渐成为明朝主流货币,而走私白银的巨额利润令中国沿海商人铤而走险。当时航行于中日间的走私船大概有10到20艘。于是,白银开始大量流入中国。据统计,在1540年到1644年的一百多年间,平均每年有75吨白银从日本流入中国,总计有7500吨左右。

其二是美洲。

1545年到1548年间。西班牙人先后在今玻利维亚的波托西和墨西哥的萨卡特卡斯发现特大型银矿。

如今的墨西哥历史名城萨卡特卡斯

1567年的隆庆开关,明朝尽管只开了极个别的口岸进行商品贸易,但仍然无法阻挡外国商人驾驶着载满美洲白银的船,来购买价廉物美的大明物品。美洲的白银终于源源不断、堂而皇之地流入明朝。

就拿明朝纺织品来说。西班牙的菲律宾总督对西班牙国王说,明朝商人从菲律宾购买了棉花后,转眼就运来了棉布,并迅速成为菲律宾人的生活必需品,当地土著不再织布,甚至随着时间流传,忘记了织布传统工艺技术。

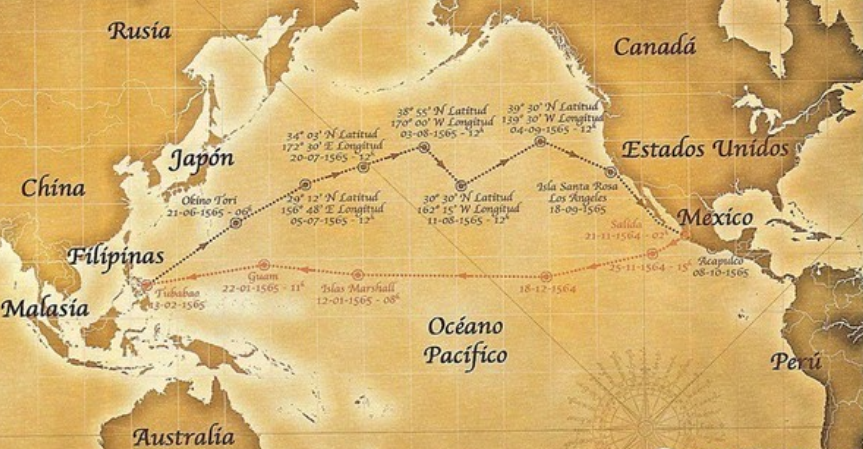

总而言之,通过与世界进行商品贸易,明朝如金融“吸泵”一般,吸入世界白银产量总额的1/3至1/2的白银。其中,横跨太平洋的中国—马尼拉—美洲的马尼拉大帆船是一条重要的白银来源。

“中国—马尼拉—美洲”航线

大量从外部流入的白银顶替了贬值的宝钞,以及匮乏的铜币,支撑并促进着明朝商品经济的发展。

于是饱暖思淫欲,商人们开始互相攀比吃穿用度。例如,商人马商沈洪因约不到“玉堂春”(一出戏的主角,代指戏曲)而发怒,只因为另外一个名叫王三官的人约到了。马商沈洪愤愤不平:“他是人,我也是人,他有钱,我也有钱。”

只不过危险也在逐渐来临,明朝也有人意识到了这一点。

弘治年间,户部尚书、武英殿大学士丘濬站了出来。他对皇帝说,政府应该要控制货币发行。在丘濬看来,如同纸币发多了会通货膨胀,白银太多同样如此。更何况中国市场中白银货币量,不由明朝政府把控。按照现在的话来说,美洲的两座银山成为当时明朝的中央银行。

当然丘濬也并非建议皇帝再次颁布禁银令,而是发行一定量的铜钱和纸币,以银子为本位,确定固定的比率,可以说这是相当先进的货币政策。

明朝政府的确也那么做了。然而,当时的明朝已完全融入了世界贸易体系当中,没有足够的经验去面对新的贸易体系,所以,明政府仍然无法避免经济危机的来临。

17世纪的欧洲,蝴蝶煽动了翅膀,引发了一系列连锁反应。

欧洲大陆发生30年战争,欧洲市场爆发贸易危机。西班牙开始推行重商主义,1634年颁布了紧急限制贸易的征税令,结果是明朝与西班牙以及西班牙殖民地的贸易急剧减。马尼拉大帆船不再送来大量白银。

尽管对于明朝来说,白银还是供过于求的。但这一变化,让明朝立刻陷入越恐慌,白银越不流通的恶性循环之中,市面上的白银越来越少,本就喜欢贮藏银子的明朝人,此时就更加把赚来的白银深埋在地窖之中。根据研究,明朝结束时民间窖藏的白银就达2.5亿两之多。

明朝在最初缺少白银之时,还曾铸造大量缺斤短两的铜币去兑换白银。到最后竟然又开始印纸币,是“死马当活马医”还是“饮鸩止渴”呢?白银于是在市面上更为稀少。

一条鞭法后,缴税得用白银,而白银稀少意味着白银价格上涨,然而自然灾害频发,农民哪里有粮食兑换更多的白银,农民起义必然不断,而明朝的财政也因收不上税而彻底崩盘,更无力用兵镇压民变和满人入关。明朝于1644年灭亡。

后果

1644年,崇祯皇帝在煤山自缢,明朝灭亡。

结论:总之,明朝因白银的流入而繁荣,延续了王朝百年寿命,但白银犹如明朝这位重病患者的呼吸机,当无法控制白银时,明朝的灭亡也只是时间问题。