放纵不羁爱自由的他,为什么冒着被烧死的风险、耐着性子35年主编一套《百科全书》?

1713年10月5日,狄德罗出生于法国北部城市朗格尔。

他和伏尔泰(此处可a至1694年11月21日的巴黎)、卢梭(此处可a至1791年12月21日的日内瓦)、孟德斯鸠被誉为法国大革命的思想先驱,他主编的《百科全书》启发民智,让人们用科学平等的眼光审视王权社会的弊病和神权体制,为法国大革命奠定了思想基础。

说到革命斗士和思想家,我们会立刻想到严肃而正气凛然的形象,狄德罗究竟是不是这样呢?

越了解他,就越会发现他的独特和有趣。

1869年,流亡伦敦的马克思给恩格斯写信,说自己发现了两本《拉摩的侄儿》,要寄一本给恩格斯,并说“这本无与伦比的作品必将给你新的享受。”寄书时,马克思还抄送了一段黑格尔(此处可a至1770年8月27日的斯图加特)的评论。 后来,这部小说被恩格斯称为“辩证法的杰作”。

它的作者正是狄德罗。一直以哲学家形象被公众熟知的狄德罗,还是出色的小说家,他的文学作品和他的批判文章一样,既有对外在世界的,也有对人性自身的审视检讨。

除了马、恩,歌德(此处可a至1832年3月22日的魏玛)和席勒以及米兰·昆德拉,都很推崇狄德罗的小说。

法国郎格日街头的狄德罗肖像

《拉摩的侄儿》1821年才在法国面世,而1805年,莱比锡的书商就出版了这部书的德文版,这都要归功于歌德和席勒。席勒将狄德罗的手稿视若珍宝,拿给歌德看,歌德十分欣喜,立即着手翻译。据说,后来的法文本还是根据歌德的德文译过去的。

米兰·昆德拉曾经创作过一出戏剧《雅克和他的主人》,灵感来源就是狄德罗的《宿命论者雅克和他的主人》。这出戏剧还有个副标题:一出向狄德罗致敬的三幕剧。

第二、他是个消费欲旺盛的穷光蛋。

狄德罗19岁拿到巴黎大学文科硕士,头脑聪明、文笔漂亮,精通意大利文和英文,本来应该前途和钱途都不愁的,但“穷“这个字却贯穿了他此后人生。

原因之一是他崇尚自由,早年没做过什么正式工作,一直以代笔、翻译、家教之类的零工为生,“穷”也是他接受《百科全书》职位的原因之一,每月100法郎的薪水就打动了这个刚刚结婚、需要养家糊口的穷光蛋。

其二是他喜欢花钱,经常入不敷出。他的散财方式很多,比如:和朋友聚会,喝咖啡,买书,给情妇零用钱等等。

狄德罗恐怕和海明威(此处可a至1961年7月2日的爱达荷州)、萨特(此处可a至1905年6月21日的巴黎)一样,把咖啡馆当成作家的天堂。他女儿在回忆录里写到:即使在最穷的时候,母亲都会每天给父亲六个苏,让他去喝一杯咖啡。对于狄德罗来说,咖啡不重要,他爱的是咖啡馆里热闹的聊天气氛,激烈的思想碰撞和观察不同人的机会。咖啡馆里的见闻也经常出现在他的作品中,比如《拉摩的侄儿》的主人公就是个狄德罗式的咖啡馆常客,小说的主要场景也是咖啡馆里的辩论和闲聊。

狄德罗还喜欢书,穷困潦倒的时候也要买。他一生最宝贝的两样,一是女儿,二是他的书。女儿出嫁时,狄德罗没钱置备嫁妆,一度要卖掉藏书,俄国女皇叶卡捷琳娜(此处可a至1729年5月2日的什切青旧城)出于爱才之心,以高价买下这批书,同时承诺只要狄德罗活着,这批书就由他保管。

狄德罗爱消费,还通过消费总结出一个规律,被后来的心理学家称为狄德罗效应:即“愈得愈不足效应”,也叫配套效应。简单来说,它是指在没有得到某样东西时,心里很平稳,而一旦得到,却又产生之相关的其他欲望。这背后有个小故事:狄德罗收到一件高级睡袍,穿上之后,他感觉周围的地毯、沙发、椅子都破旧丑陋,和华丽睡袍非常不搭,于是立马换了全套家具。换好之后,才猛然醒悟自己竟然被一件睡袍“绑架”了,于是他写了一篇《与旧睡袍别离之后的烦恼》来阐释这种消费心理。

第三、他是与王权、神权“硬刚”的热血中年主编。

1745年,狄德罗担任《百科全书》主编,他把这当成自己此生唯一的伟大事业,投入满腔热血。他的计划十分宏大,要“汇集世界上分散的各种知识”,无所不包,当时很多人认为这是天方夜谭。

成书过程有很多障碍,其中最大的难题是合规审查。

编写开始之前,负责出版物审查的官员十分欣赏狄德罗的学识,曾建议他请国王来支持该计划,他断然拒绝了。

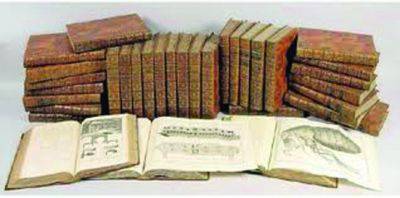

《百科全书》的编撰出版历时20余年,共35卷

狄德罗生性无拘无束,不懂迂回逢迎,早年混迹于贫民区和咖啡馆,宁愿和流浪汉、无业游民为伍,也不愿出入上流社会的沙龙,这一点和沙龙常客伏尔泰、卢梭等人,非常不同。

后来,《百科全书》手稿被查抄、遭删减,被列为禁书。从1757年开始,作者们因为受到政府的严密监视相继退出,1766年,迫害达到顶点,有人喊出口号:哲学家的书烧够了,现在该是烧哲学家本人的时候了!这种情况下,狄德罗依旧坚持工作。

伏尔泰曾建议狄德罗不要在法国出版《百科全书》,放到其他国家出版,这样能缓和和教会、国王的矛盾,这正是他自己常用的套路,但狄德罗不愿意,坚持要在法国出版。

1780年,百余位专家参与编写的《百科全书》历时20余年,全书35卷,终于出版完成。

4年之后,这束热烈、奔放、独特的“烟火”在巴黎家中熄灭了。

历代评价:

我爱十八世纪。说实在的,我不怎么爱十八世纪,我爱的是狄德罗。说得更真挚些,我爱的是他的小说。

——米兰·昆德拉