前因:五大臣出洋考察;后果:武昌起义。

文/全历史 拓跋云

前因

1905年,清廷派载泽、戴鸿慈、端方、尚其亨、李盛铎等五大臣出洋考察世界各国的政治制度和立宪体制。

1906年六月底七月初,五大臣出洋考察的两队先后归来,向朝廷汇报了此次考察的成果。

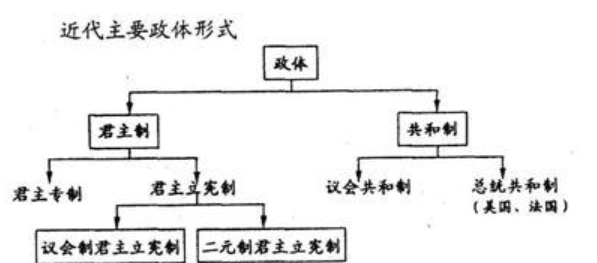

基于国情、历史、现实等等方面因素,以五大臣为代表的朝中改革派最终达成了一个共识:建构一个类似于日本的君主立宪的政治体制。

更去细分,日本在明治维新之后的君主制与英国的还不尽相同,前者为二元制君主立宪制,英国则为议会制君主立宪制。日本的皇帝仍拥有者更多的权力,而非如今仅仅是象征意义上的君主

就此,朝野间掀起了一场大讨论。

从国外考察回来的户部侍郎戴鸿慈和湖南巡抚端方建议学习日本的君主立宪,将已存的旧内阁和军机处撤销,合并为新的责任内阁。他们在1906年的8月25日上书,详述责任内阁的好处,称责任内阁可以令阁员忠于职守,出现问题时由内阁负责,保证君主权威不受侵害。

御史刘汝骥则不同意撤掉军机处。在他看来,新设立的内阁总理大臣,实则是古代丞相的翻版,并且权柄十倍于此前的丞相。他认为军机处值得保留之处在于其高效性,而对于责任内阁以及垄断的权柄的内阁总理,他将其称之为架空皇帝的窃国者。

8月26日,清廷为讨论立宪事项召开御前会议。袁世凯倾向于取消军机处,设责任内阁,希望借此提高汉族大臣的地位。但以时任户部尚书铁良为首的清廷少壮派反对撤销军机处。铁良认为自己虽然已无法反对已达成的立宪共识,但反对袁世凯的激进。他只强调新设立陆军部必须掌握在贵族子弟手中。为此,镇国公载泽严劾铁良阻挠立宪。

铁良

慈禧也觉得铁良过于迂腐,本打算不让他继续参加御前会议。然而,会议后袁世凯联合同样认同立宪的庆亲王奕劻参了铁良一本,这到弄巧成拙,令慈禧想起了其他大臣曾言袁世凯为野心家的话,提高了警惕。

11月2日,以袁世凯、奕劻为首的编纂官制大臣制定出一套官职,新的内阁将军机处和内阁合并,一共有14个内阁政务大臣,其中一个是内阁总理大臣,两个协同总理大臣,其余11人为各部部长。这是一个典型的君主立宪架构下的责任内阁体制。

然而,心存担心的慈禧,以各方面意见仍未统一,军机处自雍正设立以来并无纰漏为由,令一切照旧,否定了这个方案。并在4天后,出台了一份新的官制方案。不仅保留了军机处,还将新成立的陆军部交给铁良担任大臣。

至此,责任内阁讨论的第一阶段告一段落。再次讨论,则是慈禧太后和光绪帝去世之后的事儿了。

光绪之后,小皇帝溥仪继位,载沣为摄政王。载沣并不愿意改革,所以他上台后开始收权。一方面打压汉族官僚,如以“腿疾”为由,解除袁世凯军机处和总理衙门的职务;另一方面,他开始全面掌控军权。1909年7月15日,载沣以摄政王身份摄行海陆军大元帅,并以其弟载洵为筹办海军大臣,次日,又以其另一弟弟载涛管理军咨处,形成摄政王三兄弟把持军政的局面。

与此同时,地方的立宪派代表掀起了几次预备立宪运动,张謇等人还在上海成立了预备立宪工会,其他各地也纷纷效仿。并在慈禧死后的第二年,即1909年,各地咨议局成立,再过一年,中央的资政院也成立了。

地方的实力派也立刻给出了呼应,他们期望通过立宪,获得更多的自治权。在1910年10月,包括东三省总督锡良、湖广总督瑞澂、两广总督袁树勋、云贵总督李经羲等十八位总督、将军、巡抚、都统联衔电奏请速设责任内阁,开国会。

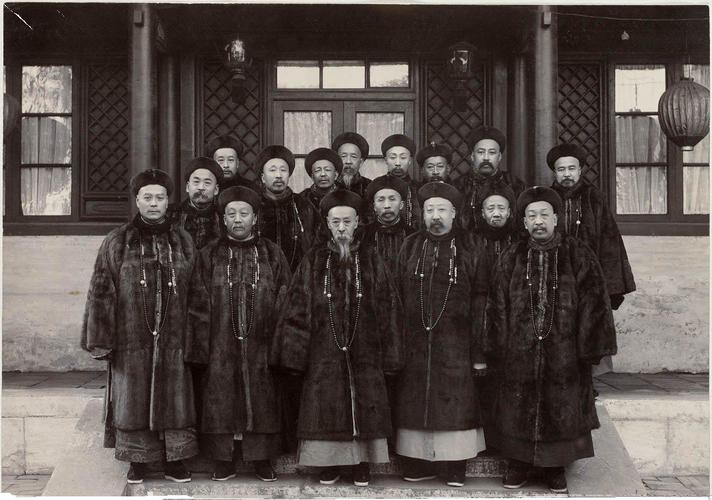

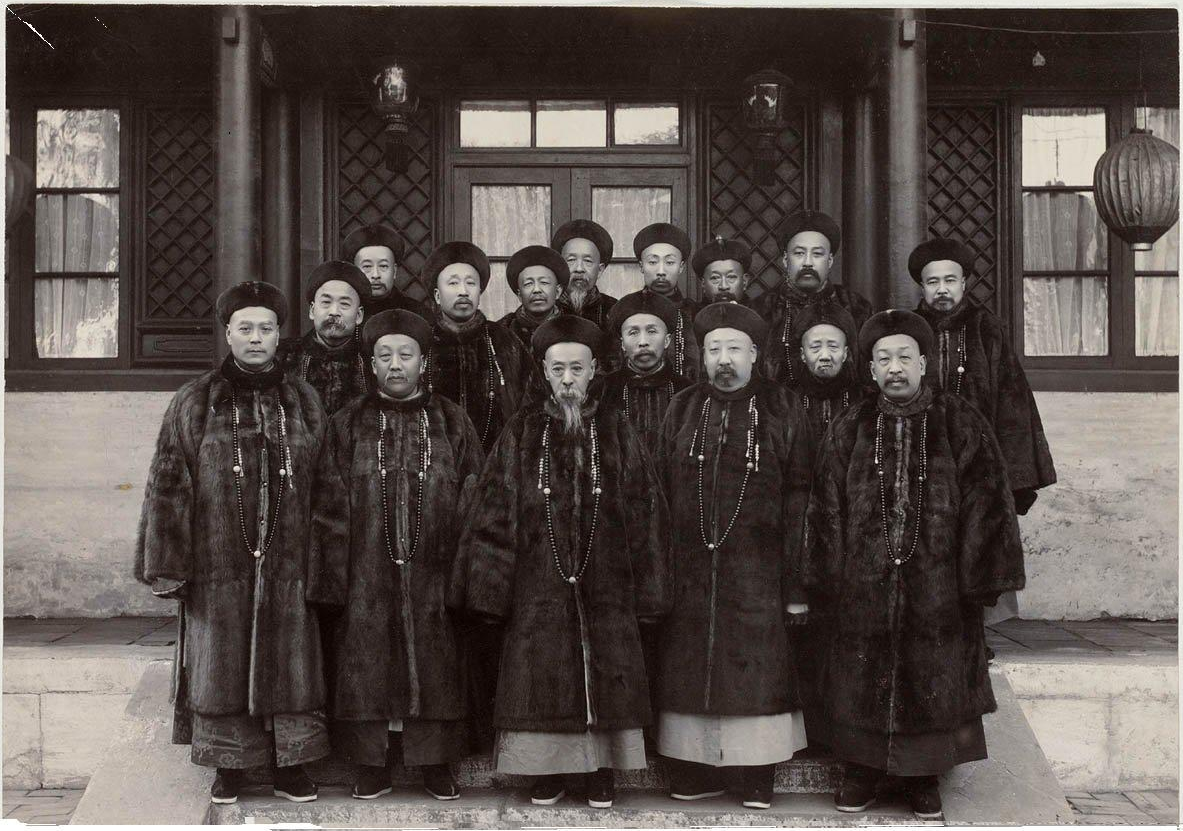

督抚的声音最终令清廷不得不重视。1911年5月8日,清廷颁布《内阁官制》,并公布第一届由摄政王主导秘密遴选的内阁名单。

至此,关于是否取消军机处、旧内阁的讨论随着庆亲王内阁的推出结束了,新的争论却开始了。

从出身来看,这13为成员中,仅4个汉人。这引发了汉人士大夫的反对。很多汉人认为,在满汉双轨制时至少还是对半,此时岂不是更受排挤?

皇族内阁合影

皇族成员也有人并不满意。例如耕耘军机处20多年的奕劻就和五大臣之一,素有“开幕元勋”的载泽就谁当首任内阁总理相争。

奕劻等人则担心汉人的不满,立刻在第二天请求载沣收回成命。本来怀有很大期待的立宪派人士、已经成立了的各省资议局、资政院纷纷表示反对“皇族内阁”。

其实如果不看出身,仅看政治立场,这个内阁还算比较支持立宪。比如,奕劻是公认的改革者;载泽等人是最热心的宪政实践者,也是满族权贵当中最有学识的成员,政治倾向相当开明。但是,与畸形的内阁人事搭配相比,阁员们身上的优点已变得无足轻重、毫无意义。

对各方面呼吁,朝廷装聋卖傻,不予回应。武昌的炮响,才最终惊醒了清朝统治者。只不过为时已晚,历史再也没有给清政府改革的机会。

后果

1911年10月10日,武昌的革命党人爆发起义,并迅速引发全国的响应。

结论:皇族内阁或许从载沣上台后收权开始,就已注定。而就皇族内阁本身而言,也算是妥协之下的合理产物,只不过出现在了错误的时间,成为了致命的选择。