“蜀道之难,难于上青天”,安史之乱后,唐玄宗西逃蜀地,李昭道将这次逃难之旅,美化为唐玄宗游幸川蜀之地的景象,将文字之险通过画笔转化为令人惊叹的视觉体验,创作了《明皇幸蜀图》,塑造了史上青绿山水的典范。

虽然《明皇幸蜀图》可能具有叙事画的因素,但是由于自然景色在其中的比重和风格上的创新,“山水”已经明显地成为欣赏和审美的主要对象。

——巫鸿

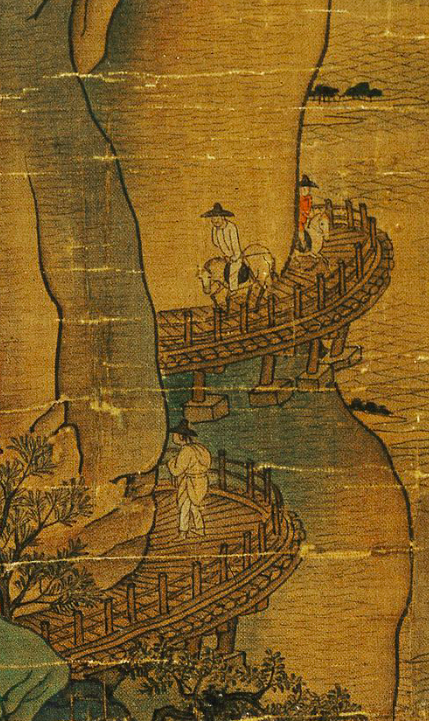

《明皇幸蜀图》(局部)

天宝十四年(755年)十一月,安禄山以讨伐杨国忠之名,在范阳起兵叛唐,唐玄宗此刻还沉溺于温柔乡中,虽派军前往镇压,但是晚年的玄宗已经利令智昏,不复年轻时代的英明果决,在数次战略决策上失误后,次年六月,潼关失守,玄宗西逃。

六月十三日,玄宗启程离开长安西逃蜀郡,那一天和他同行的,还有他的宠妃杨玉环。他们一起到达了马嵬驿,然而,“马嵬之变”中,杨玉环被杀,这里成了他们二人此生永远的伤心地。

失去了杨玉环的玄宗,悲痛地从马嵬驿出发,继续前行,不日到达陈仓驿。在这里,有南行入蜀的必经之地——“益门”。经过“益门”,正式进入蜀地,但他仍然有一段很长的路要走。

剑门关蜀道

大约在六月底或七月初,他经过了剑门关,出现在李昭道为他定制的《明皇幸蜀图》的那片山水中。

直到七月二十七日,事业、爱情双重失败的唐玄宗才最终抵达此行的目的地成都。因此,所谓的“幸蜀”,其实是一次逃难之旅,也是一次伤心之旅。

明皇幸蜀图

“游春”下蜀地

诗仙李白道出“蜀道之难,难于上青天”,李昭道则将文字之险,通过画笔转化为令人惊叹的视觉体验。

险峭奇绝的山峦占据了大部分画幅,一队人马自右侧直插入天的峭立岩壁走出,头戴帷帽的女子们骑马鱼贯穿行于山路,她们应是随行的嫔妃。

前方则有驮负行李的骆驼和腰系弓箭的士卒,为女子们前导。

玄宗行于队伍的前方,他身着红袍,骑三鬃马正欲过桥,而逼仄的桥面和湍急的流水,却使得御马踌躇不前。

正欲过桥的唐玄宗

沿着山路看去,一群运送物资的挑夫正卸下背囊,在一块平地上休息,地上摆放着马鞍和包裹,骡子、马和骆驼也得以稍喘口气。

卧地打滚的骡子和溪边挽起裤腿的男子,为蜀道之行紧张、艰险的视觉感受带来了些许舒缓与放松。

而再次启程,牵着骆驼和骑马的队伍正向上登高。细观山腰云雾之间,另一队行旅的人马从悬空突出的栈道逆向而来,双方似乎将会相逢迂回曲折的狭路,难以开交。

逆向而来的另一对人马

蜀江水碧蜀山青

《明皇幸蜀图》是一副典型的青绿山水作品。山水画作为一门独立的画科肇始于隋代,而自唐代山水画开始发展出两条并行不悖的线索:水墨山水与青绿山水。

相比较浓淡变化的水墨山水,青绿山水则极尽的发挥色彩的冲击力与表现力,多以矿物颜料石青和石绿为主,表现色泽艳丽的丘壑林泉。

直插入天的峭立岩壁

李思训、李昭道父子在展子虔的绘画基础上,开创了“金碧山水”一派,父子二人的“金碧山水”风格对后世的中国山水画产生了深远的影响。明代画家董其昌就提出南北宗论,将二人列为“北宗”之祖。

《明皇幸蜀图》中山石、林木轮廓以及水流,笔笔均用中锋。在渲染山体的颜色时,以青绿矿物质颜料层层叠染,然后再以墨线进行复勾,画出山石的轮廓。

而青绿质地上又施以金粉,制造出金碧辉煌、豪华富丽之效果,很好地体现了盛唐的繁盛气象,同时也塑造了史上青绿山水的典型范本。

蜀道,古代由长安通往蜀地的道路,山高谷深,道路崎岖,难以通行。

逃亡之旅

皇帝驾临某地称之为“幸”。正如“明皇幸蜀”的画名所指,画面着重表现了唐玄宗游幸川蜀之地的景象,这类出游题材在唐宋时期展现出流行态势,如隋代展子虔的《游春图》、张萱《虢国夫人游春图》等。

通过画名以及画面表现,我们看到玄宗的大队人马游幸于青绿山水之间,似乎描绘的只是帝王放下繁重政务的一次春游。

有山有水,繁花似锦

然而,实际上《明皇幸蜀图》还是对一次重大历史事件的图像记录,在这之后万国来朝的盛唐之势开始逐渐走向式微。这就是天宝十四年,节度使安禄山和史思明所发动的叛乱——“安史之乱”。

天宝十五年,安禄山大军攻破潼关,由此唐玄宗不得不开始他的逃亡之路,在他离开长安之时,一定没有想到,这将是他最后的帝王生涯。

拱围着玄宗队伍的山石被故意表现的突兀无比,似乎正配合着这位流亡皇帝的悲愤心情。而这段逃亡之旅最令人熟知的就是发生在逃亡第三天的“马嵬驿兵变”,三千宠爱于一身的杨贵妃就此香消玉殒。

白居易在长恨歌写道“蜀江水碧蜀山青,圣主朝朝暮暮情。”在这一背景下再读此画,似乎又有别样心境,绿水青山的蜀地风光彷佛正寄托了玄宗对贵妃永不枯萎的爱情。

同行的嫔妃

何处是天涯?

有趣的是,该副画作在唐代的相关画论中未曾提及,而自宋代又多被称为《摘瓜图》。

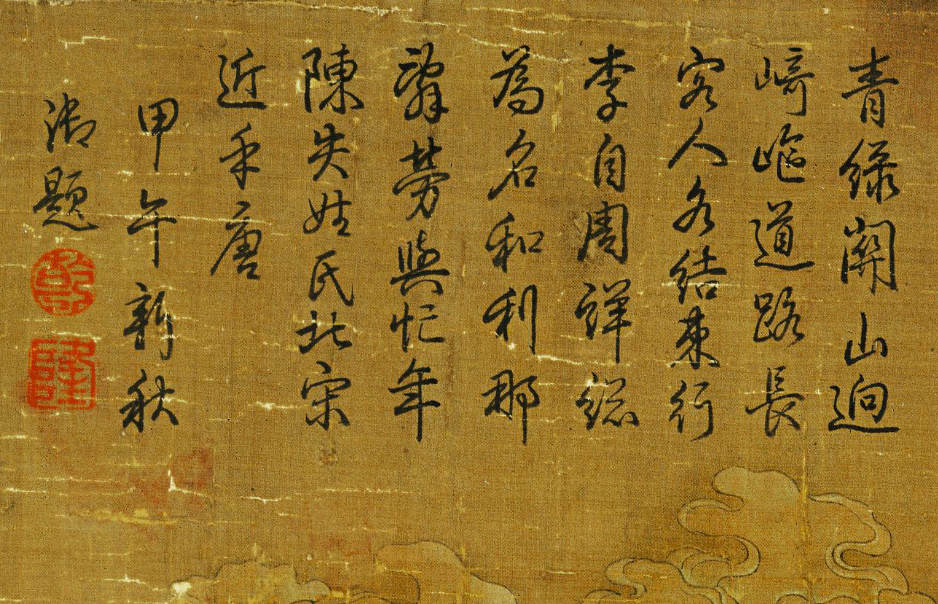

该画中留有一段后世乾隆皇帝御题的诗词:“青绿关山迥,崎岖道路长。客人各结束,行李自周详。总为名和利,那辞劳和忙。年陈失姓名,北宋近乎唐。”诗文中也全然不提明皇的遭遇,可见对这种帝王落难出逃之事有所忌讳。

乾隆御题

李昭道作为玄宗逃往蜀地的随行队伍的一员,应也是受玄宗要求绘制的。

李昭道与其父李思训作为唐代著名的宫廷画家一同留名画史,并称“大小李将军”。他们善于表现山水鸟兽、草木树石,“大李将军”李思训曾被唐明皇给予“国朝山水第一”的高度评价。

虎父无犬子,在《历代名画记》中张彦远赞扬“小李将军”昭道“变父之势,妙又过之。”

远景云气涌动

毕竟画当朝皇帝落难的题材有悖其宫廷画家的身份,有可能是明皇为了掩饰自己在入蜀避难的境遇,而命人创作这样一幅他与随从们穿梭于景色秀美的崇山峻岭之间,在蜀地游猎出行的图景,以此昭示他在蜀地很是从容逍遥,并不落魄。

李昭道由此也对历史作了画面的修辞,如图中的明皇为身着朱衣的中年男子形象,可实际上天宝十五年,玄宗已经是71岁的耄耋老人。这很有可能是对帝王的美化。

而整幅画面将中心的平地表现为放松的休憩场景,也以“游春”掩盖住了逃亡的艰辛。

画面中央平地上休息的挑夫

我们看不到玄宗行走在险峻的栈道之上的落魄,相反,他仍然身体笔直,泰然自若。然而,他身下的那匹三鬃马正如实的展示出他的心境与境遇——早已习惯了皇室的安稳,面对崎岖的山路心生畏惧、徘徊不前。

唐玄宗身骑三鬃马

现藏于台北故宫博物院的这幅《明皇幸蜀图》,集中体现了李昭道的艺术造诣与其所在的时代风格。

通过此画,我们看到李昭道将安史之乱的文字历史转化成生动的画面。也看到唐朝作为山水画的初兴期,色彩典雅华丽,富有装饰趣味的青绿山水作为其主要的表现手法,达到了很高的艺术水平。

蜀道之难,难于上青天

关于《明皇幸蜀图》

唐代青绿山水的重要代表作;

设色富丽堂皇,具有装饰美;

采用全景式构图,表现出蜀地的险峻巍峨;

画面兼具艺术性与历史性,描绘了安史之乱,玄宗西逃蜀地的历史事件;

画家进行艺术的修饰,回避了唐玄宗逃难时的狼狈一面而将其粉饰为一派帝王游春行乐景象。

佩箭侍从

骑行嫔妃

卸货挑夫

休息的驴

负重前行的骆驼

山间植物