前因:洋务运动;后果:甲午中日战争。

文/全历史 夏虫虫语冰

前因

19世纪60年代,洋务派官员曾国藩、李鸿章等引进西方科技创办了一系列企业,用来挽救晚清的统治危机。

1888年,在北洋大臣李鸿章的督办下,北洋水师正式成立了。与它同时期成立的,还有南洋水师。它们是中国最早的近代化海军舰队,在所有清朝海军中,北洋水师实力最强、规模最大。

清政府在此前,并不重视海防和海军。北洋水师的建立,源于一个事件。

1874年时,琉球船民和台湾高山族发生了冲突。日本以惩办台湾“生番”为由,派船在台湾南部登陆,想强占台湾。

清朝闻讯后,马上命大臣沈葆桢为钦差大臣,处理此事。

沈葆桢派出了几艘福建省的兵舰前往台湾,并与日本方面谈判。日本借机讹清政府,要让清朝赔给他们军费。英、美、法也给日本帮腔,假装调停,实际上是向清朝施压。清朝最后不得不赔偿了50万两,签订了《北京专约》。

此消息一出,立即引起了众怒。朝廷也非常气愤,认为自鸦片战争以来,清朝就在涉及海防的事情上屡屡吃亏。

李鸿章

因此,军机处于1874年11月下诏,令朝廷各官员在一个月内,务必上折子说说解决办法。

北洋通商大臣李鸿章,给朝廷上了《筹议海防折》,提出了重视海防的观点。他说朝廷现在财力有限,应该牺牲西北的塞防来加强海防。

与李鸿章的观点不同,山东巡抚丁葆桢则力主“塞防”。他把俄国视为清朝的心腹大患,说防俄国重于防日本,塞防应重于海防。

左宗棠则提出了另一种看法,他既不同意李鸿章放弃“塞防”的主张,也没有完全赞同丁葆桢的意见。他认为朝廷应视“海防”和“塞防”并重,不能只顾一头。

对于这个争论,朝廷认为左宗棠的想法更合适一些,也主张“海防”和“塞防”并重。

陆地上的“塞防”对于清朝来讲,并不陌生,因为清朝就是靠陆军和骑兵取得天下的。可“海防”应该怎么办呢?这对清朝是个新领域。

沈葆桢

浙江巡抚丁日昌建议,朝廷应建立北洋、东洋、南洋三洋海军,对应着直隶、吴淞地区、福建地区。

李鸿章也支持他的想法,他说直隶一带是京师的门户,是最重要的地方,应该在这设立一支海军;吴淞一带是长江门户,财富聚集之地,是次要的地方,也应该有海防。在战略上,李鸿章认为要先守住这两片地区,其他地区就问题不大了。

朝廷听了二人的建议,同意创办三支海军,即北洋水师、南洋水师和福建水师。

光绪帝又命南洋大臣沈葆桢、北洋大臣李鸿章督办南、北洋海防,并每年调拨400万两银子作为筹备海军的军费。

二人领命,开始督办海军。刚开始,李鸿章和沈葆桢并没有得到约定好的400万两银子。浙江、江西等省找各种理由,截留了海防的军费,致使海军经费大打折扣。

总理衙门知道经费紧张,就号召南、北洋大臣协商使用银子,同时还由办三支海军改为了只办北洋和南洋。

这时,沈葆桢主动向朝廷提出,让出南洋的军费,全都拨给李鸿章的北洋使用。他为何会这样做呢?

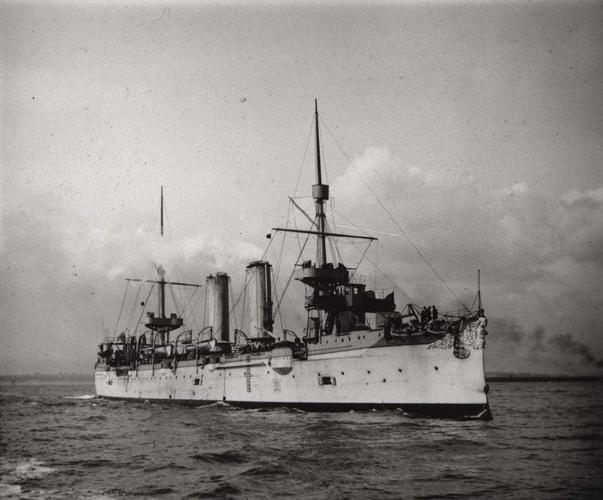

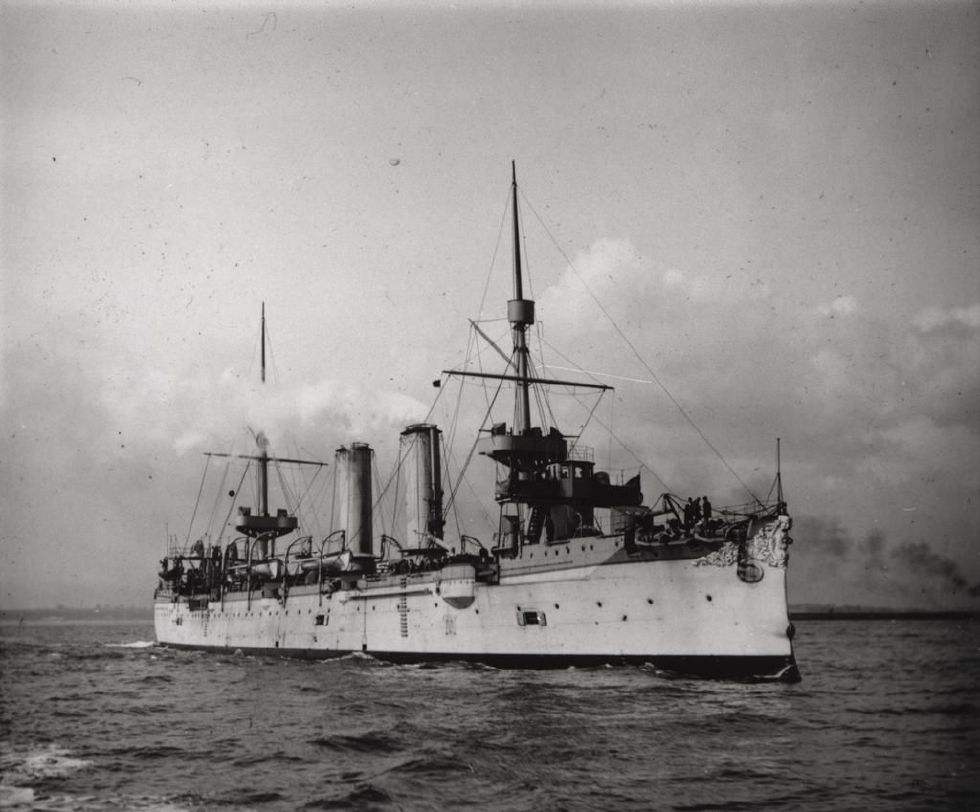

北洋水师的舰船

沈葆桢此前在台湾处理日本人的事件时,急需用兵,曾向李鸿章借了6500名淮军。同治皇帝驾崩时,李鸿章入京吊唁,还拉拢满族大臣文祥一起推举沈葆桢出任南洋大臣。

可见,沈葆桢是想换欠李鸿章的人情,当然,沈葆桢还有更现实的考虑,就是自己作为封疆大吏,要想仕途上升,离不开权力更大的李鸿章的扶持。

李鸿章拿到银子后,就开始置办军舰。到1881年底,北洋海军除国内自造船只外,已陆续从国外购进战舰10余艘。1886年,朝廷正式颁布了《北洋海军章程》,宣布北洋水师正式成军。

当时,北洋水师的规模很大,已经成为了亚洲最大的海军力量,连日本政府都对它产生了畏惧心理。

再看沈葆桢,他此时因缺少经费,在南洋水师上已力不从心了。因焦虑,他甚至染上了重病。

1878年以后,沈葆桢就要求将原本分拨给南洋水师的银子收回。有了银子后,沈葆桢也开始购买舰船,但其规模远远落后于北洋水师,不可相提并论了。

后果

1894年,日本挑起了甲午中日战争,清朝仓皇迎战。战争转移了丰岛等多个战场,最后清朝战败、北洋水师全军覆没。

结论:清政府建设近代海军,让西方列强和日本不敢贸然侵略中国。不过,由于李鸿章和沈葆桢的关系,使北洋和南洋的发展一开始就很不均衡,同时也存在矛盾。甲午海战爆发时,南洋水师甚至都没前来参战,眼睁睁看着北洋水师全军覆没。