前因:郑芝龙投降清朝;后果:郑芝龙被杀。

文/全历史 老三诺夫娜

前因

郑芝龙投降清朝:1646年,清军攻入福建,南明隆武政权最重要的军事将领郑芝龙则投降清朝,政权创建者朱聿键被俘身亡。

1652到1655年,清政府利用郑成功的父亲郑芝龙,招抚以福建为基地、称霸东南沿海的郑成功,最终以失败告终。

1552年初,被清政府幽禁了6年的郑芝龙,忽然受到顺治帝的召见。顺治嘘寒问暖,问郑芝龙住的四合院是不是有点窄,并告诉他,自己已经命人另外给他建了宽阔的府第,还派了人去福建,把郑留在老家的一妻两妾和几个儿子,统统接到北京来团聚。

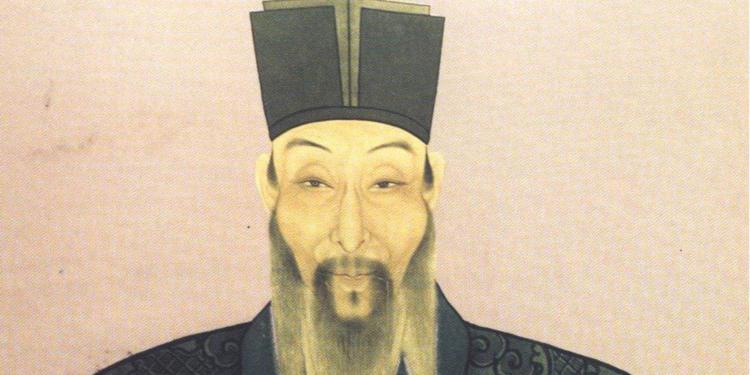

郑成功

顺治接着说,以前对您不好,那是摄政王多尔衮的问题。您归降我大清,是有功之臣,我要封您做同安侯,如果您的长子郑成功也来投降,我还可以封他为海澄公。

顺治突如其来的热情,本来让郑芝龙丈二和尚摸不着头脑。直到提到郑成功,他才忽然明白,如此热情,原来是要他去招降自己的儿子。

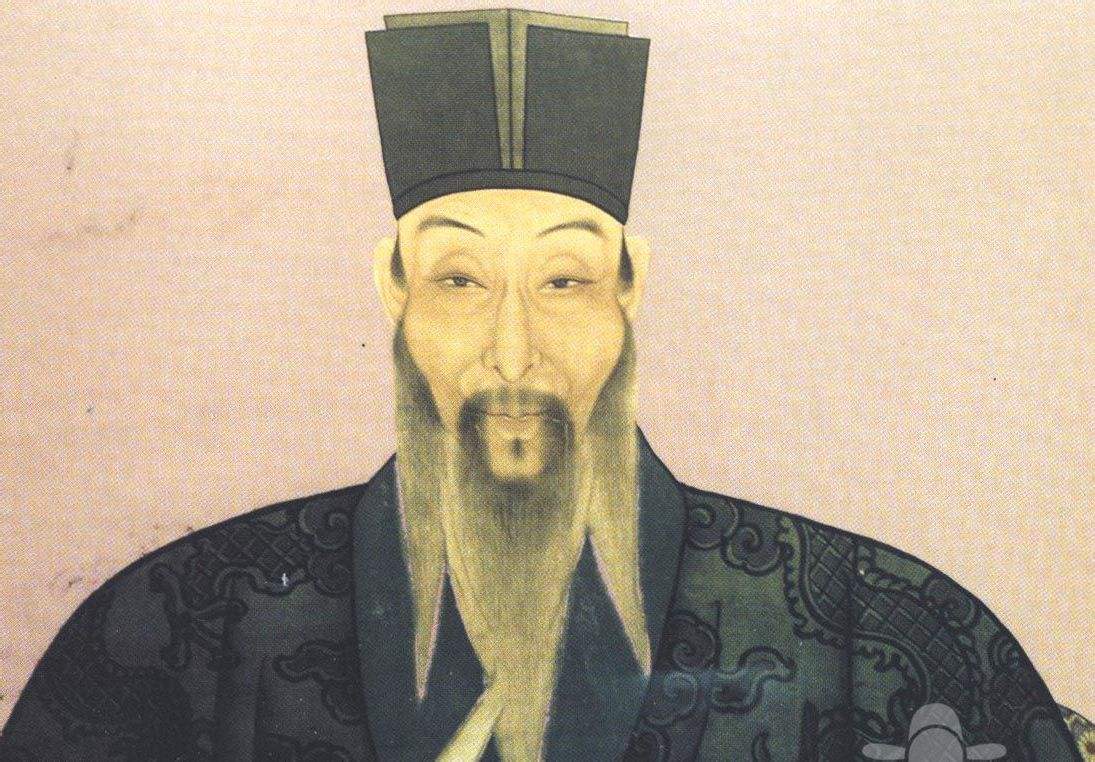

郑芝龙本是实力雄厚的海商,他曾以强大的海军部队,扶持明朝唐王朱聿键建立隆武政权。但后来清军南下,郑芝龙觉得依托清朝对自己更有好处,转而向清军投降。但清政府并不信任他,将其骗至北京幽禁起来。

郑成功跟父亲的想法不一样,他觉得郑家依托海军占据东南,比投降清朝更有前途。所以跟父亲分道扬镳,以金门为基地收拢郑家旧部,逐渐雄霸东南,后来又从清军手中抢占福建大片土地,意图进犯广东。清朝没有海军,在东南战局上,多数时候是被郑成功压制的。

而此时,除了郑成功外,整个南方还有不少其他反清势力,比如西南的李定国,湖南的何腾蛟。清政府兵力有限,就想到了以汉制汉的政策——让郑芝龙去招降儿子郑成功,这样就可以省下八旗兵丁,集中搞定西南。

顺治剧照

对郑芝龙来说,这也是个机会。他曾经是一个叱诧风云的东南霸主,可现在,他被关在狭窄的四合院里,见不到老婆孩子不说,还日日接受监控。所以,招降郑成功是郑芝龙唯一的选择,如果不招降,他就没有利用价值,说不定清政府什么时候就会杀掉他;招降呢,如果成功,或许还会有一线生存的希望。

所以郑芝龙非常配合,不但给儿子写了信,还帮他出主意,说你不是跟明朝鲁王很熟嘛,如果把鲁王抓来,肯定可以封大官。然后,他让侄子李德带着信去福建找郑成功。除此之外,他还让表弟黄征明当清政府的招降特使,带着朝廷谕旨和海澄公印,跟李德一同前往。

郑成功其实并不想投降,但招降期间双方会罢兵,他是可以趁此间隙招兵买马的。所以他在给父亲的回信中,假意嫌弃清政府的招降条件不够诱人,意在制造招降有望的假象,你来我往谈条件,他会赢得不少时间。

郑芝龙收到信后,赶紧交给清政府。清政府果然提高条件,承诺拨给郑成功四个府,还任命他为总管四地的将军。但郑成功仍旧讨价还价,讨要更多土地,还要求投降后不剃发。清政府被激怒了,觉得他压根儿没有投降的城意,开始考虑再次起兵征讨。

郑芝龙

郑芝龙慌了,他深知自己的生死荣辱,取决于能否招降郑成功。他上书顺治说,儿子拒绝剃发,一方面是被手下挑唆的缘故,另一方面也是对我朝法令不熟。郑芝龙建议,可以再派他的二儿子郑世忠前去招抚,郑世忠跟郑成功是亲兄弟,两人自小关系就亲密,派他去,郑成功必定心悦诚服。

顺治决定再试一次,派郑世忠前往福建。然而郑成功固执己见,坚持以不剃发为由,拒绝归降。郑世忠声泪俱下,苦苦哀求,说如果哥哥不投降,父亲郑芝龙将性命不保。但郑成功不为所动,清朝利用郑芝龙招降郑成功的努力最终失败。

郑芝龙失去了利用价值,被清政府投入监狱,1661年被处死。

尽管如此,清政府并没放弃以汉制汉的政策。他们开始重用归降的郑氏下属,以此吸引郑成功手下来降,以分化郑家势力。比较典型的,是著名的水军将领施琅,先后被封为同安总兵、福建水师提督。

施琅被重用后,与郑成功不睦的黄梧的受到鼓舞,率手下军士来降,此举造成郑成功失去军械粮饷百万计,供卫厦门的重要据点也不复存在。黄梧因此功劳,被清政府封为海澄公。此后十多年,投降清政府的文武官员,多达三四千人。郑氏政权因此被削弱,终于在郑成功孙子郑克塽统治时,接受清政府的招抚。

虽然郑芝龙没能招抚郑成功,但他确实努力谋划,诚意十足,这足见清政府以汉制汉的政策是有效的,只可惜郑成功另有志向。清政府用三四年的时间招抚郑成功,失败后又转向郑氏中下层,如此可见,顺治对以汉制汉的政策是非常坚定的。

后果

郑芝龙被杀:1661年,因为郑芝龙招降郑成功失败,失去利用价值,清政府将其杀害。

结论:顺治统治后期,因为满族大将后继乏人,八旗兵总量下降,清政府开始用以汉制汉的政策消灭南方反清势力。比如用吴三桂平定西南,洪承畴经略南方五省。而招降郑氏集团,只是以汉制汉政策的案例之一。