前因:南北议和;后果:民国成立。

文/全历史 夏虫虫语冰

前因

1911年,因武昌起义爆发,南方各省纷纷独立。清政府所控区域只有东三省、直隶、河南。清政府不得不派袁世凯同南方和谈,历史上称为南北议和。

1912年2月12日,清朝隆裕太后被迫下了诏书,宣布宣统皇帝退位,为清王朝的统治画上了句号。

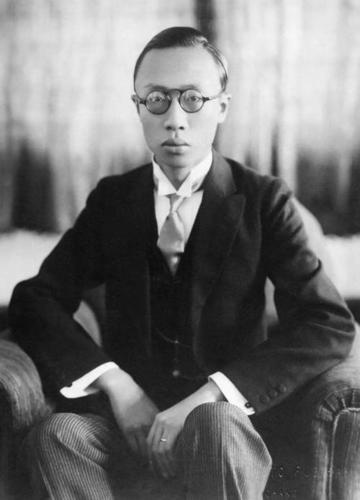

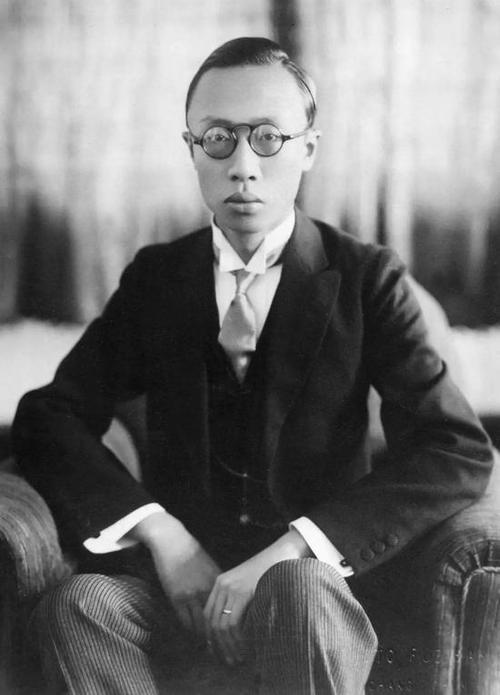

宣统皇帝,也就是清朝的末代皇帝溥仪。他即位到退位,总共才三年。这三年中,国内形势风云变幻,致使他不得不从皇帝的宝座上退下来。

溥仪登基时只有三岁,由隆裕太后垂帘听政。

他即位的第三年,也就是1911年,武昌起义爆发了,南方各省纷纷宣布独立。隆裕太后非常着急,却没有什么主意。她和慈禧太后不同,有听政之名,却没有干预朝政的能力。

隆裕太后急于找出一个人,来帮她镇住局面。

一些大臣趁机向她进言,说此时只有袁世凯有这个能力。摄政王载沣则极为反对,他也知道袁世凯有能力,但他知道袁世凯包藏野心,而且,载沣一直认为,当年哥哥光绪皇帝搞戊戌变法失败,就是因为袁世凯告的密。作为光绪的亲弟弟,载沣一直憎恨袁世凯。

隆裕太后听后,犹豫不决。正在此时,西方各国也纷纷表态,支持袁世凯主持大局。各国之所以支持袁世凯,是因为怕朝中无能人,致使义和团事件重演。

在内外压力下,隆裕太后只得召袁世凯出山。袁世凯于是奉命,代表朝廷和南方革命势力谈判。和谈中,革命领袖孙中山向袁世凯表示,只要清朝皇帝退位,袁世凯赞成共和,就推举袁世凯当大总统。

袁世凯同意了孙中山的条件,随即谋划着让皇帝退位。

1912年1月16日,袁世凯和内阁大臣串通好了,一起给隆裕太后上奏。袁世凯说,环球各国,不外乎就是君主、民主。民主就像尧舜禅让一样,不是历代亡国可以相比的。

紧接着,袁世凯又引经据典,暗示隆裕太后让溥仪退位。他甚至还吓唬隆裕太后,表示皇帝若不退位,恐怕性命难保。同时,袁世凯还拿法国革命举例,说路易的子孙如果顺应舆情,主动让位,怎么会那么惨呢?

这些话让隆裕太后十分惶恐,寝食难安。此时,摄政王载沣早就被袁世凯逼得下野了。袁世凯知道朝廷离不开他,曾要求隆裕太后下令,命载沣永远不能干政。

隆裕太后失去了载沣,也就失去了一个可以商量的亲信。

正在隆裕太后惶恐不安之时,又传来了一个让她崩溃的消息。原来,当时的保皇党首领良弼遇刺了。良弼的死,让隆裕太后害怕了起来,她怕革命党真的像袁世凯说得那样,加害她和皇上。

隆裕太后顾不得高高在上的尊严了,就向袁世凯的手下梁士诒、赵秉钧哭诉,说你们回去好好对袁世凯说,务必要保全我们母子性命。

隆裕太后想保全性命,但又不想让皇帝退位。毕竟,她不想让大清亡在自己手里。为了笼络袁世凯,她又立即封袁世凯为一等侯爵。

袁世凯此时哪能满足于此?他要当的是大总统。再说,清朝已是强弩之末了,再大的官爵都没有什么“含金量”了。

袁世凯不停推辞,坚决不受。隆裕太后见他如此表现,心里更不踏实了,执意要他接受。袁世凯被逼得没办法了,就接受了封赏。

隆裕太后能做的都做了,此后,她只能日日搂着小皇帝溥仪以泪洗面。

满族贵族们也不愿皇帝退位,就给隆裕太后提建议,说要保留君主政体。他们的意思是允许君主存在,但不干预政治。

这个建议,算是个折中的办法。不过,孙中山等革命党人不同意。隆裕太后知道自己无路可退了,为了保存性命,只得同意皇帝退位了。

不久,隆裕太后就授权袁世凯,让他和革命党就“退位”一事谈判。隆裕太后想让袁世凯转达,希望革命党不要为难清朝的贵族,对这些遗老遗少网开一面。

袁世凯听后,就对隆裕太后信誓旦旦地保证,让她放心。不久,袁世凯就带回了谈判的结果。他表示皇帝退位后,可享受很多优待条件。

隆裕太后一边读着这些条件,一边流着眼泪。她提出了自己的要求,说希望保留大清皇帝的尊号相继不替,退位时不要提“逊位”二字。同时,她还表示让她和皇帝等人随时居住在紫禁城和颐和园。

袁世凯把这些都转达给了革命党,这些要求基本得到了满足。

不久,隆裕太后就在宫里的养心殿发布了皇帝退位的诏书。诏书宣布:“国家定为共和立宪国体,变为大中华民国。”

一个多月后,孙中山辞职,袁世凯就任中华民国的临时大总统。至此,清朝正式灭亡了,延续了两千多年的专制帝制不复存在。

后果

民国成立

1912年1月,革命领袖孙中山在各省代表的推举下,正式出任南京临时政府的大总统,中华民国正式诞生。

结论:宣统皇帝退位,是当时的必然趋势。袁世凯为了实现自己的政治目的,加速了这个过程。最终,统治全国达二百多年的清朝结束了,延续了两千多年的专制帝制也就此终结。