前因:阿维农之囚;后果:康斯坦茨会议。

文/全历史 李曳白

前因

阿维农之囚:法国国王将意大利教皇迁至阿维农囚禁,教会迁移到法国发展,为天主教分裂埋下伏笔。

公元1378年,天主教枢机主教(天主教教皇最得力的助手和顾问)团推举意大利人普里尼亚诺为新教皇,遭到枢机主教团内部反对,持反对态度的枢机团成员大多是法国人,他们返回法国另立教皇,天主教会发生分裂。

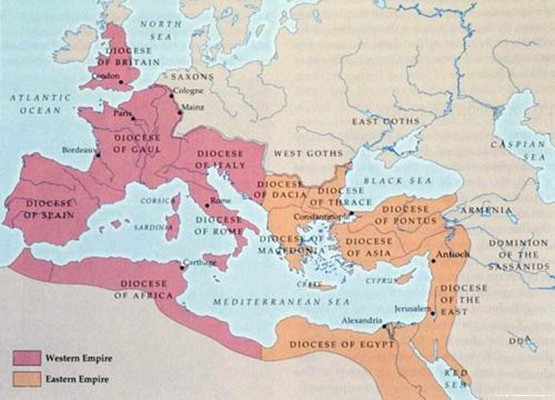

天主教分裂后的局势图

法国枢机主教团成员们的反对态度如此坚决,因为他们大多是法国权贵,和王室有着密不可分的关系,如果教会选出的新教皇是意大利人,法国的利益就得不到保障,所以他们不同意。

在法国枢机主教们看来,反对意大利人成为新教皇,还有个重要原因,是这个意大利新教皇,其实是意大利人逼出来的。选拔开始前,意大利百姓发动骚动,扬言新教皇必须是意大利人。

按照规定,新教皇由枢机教团共同推举,教团中的意大利人和法国人的人数不相上下,选举哪个国家的人当教皇,本来还有商讨余地。可意大利百姓这么一闹,教团就没有了别的选择。

枢机主教团中的意大利人乐见其成,可教团中的法国人不情愿,本属法国人的教皇之位落到了意大利人头上,对法国来说是个重大损失。不过事情追根溯源,其实是法国人自己惹的祸。

十四世纪的法国王权兴起,法王腓力四世因为教皇征税,和当时的教皇卜尼法西斯八世发生战斗,最后教皇卜尼法西斯八世失败,教皇和教廷也在不久之后,被迫迁移到法国的阿维农。

此后,在法国王权控制下的教廷日渐法国化,意大利普里尼亚诺成为新教皇前,枢机主教中的法国人数最多,教皇也一直由法国人担任,保证了教廷和王权在政治宗教上的高度一致。

不过,这个情况因为法国教皇格里高利十一世的上台,发生了变化。格里高利十一世登上教皇之位后,对法国王室和教会上层人士声明,自己想要把教廷从法国迁回意大利的城市罗马。

格里高利十一世画像

格里高利十一世说,自从法国将教皇卜尼法西斯八世囚禁在阿维农后,意大利天主教会和法国天主教会之间一直呈现分裂状态,教廷迁回罗马,能够顺利帮助将法国势力渗透到意大利。

虽然话是这么说,可格里高利十一世的真实目的是跑到罗马去,能摆脱掉法王对自己的控制,而意大利各邦正处于分裂状态,迁往罗马后,自己也可以在各邦国间纵横捭阖,扩充实力。

格里高利十一世的说辞让法王感到十分满意,法国的教廷开始重新迁回罗马。不过,教廷内部的部分法国主教,仍对格里高利十一世的举动持反对意见,他们眷恋故土,不愿意去罗马。

来到罗马的格里高利很快站稳脚跟。对于他的到来,意大利人并不反对,教廷从法国迁出,意味着天主教会摆脱了法王统治,而教廷迁回意大利,则意味着意大利有机会重掌教会权力。

没过多久,意大利人的机会就来了。教皇格里高利十一世病逝后,天主教会枢机主教团要重新选教皇,罗马当地的百姓发动暴乱,要挟教会选意大利人做教皇,法国人的教皇位置丢了。

法国的枢机主教们并不决定就此放弃,意大利新教皇继任后,他们跑回了原教廷所在地法国阿维农,把新教皇的人选告诉了停留在阿维农,暂时没有迁移到罗马的部分法国枢机主教们。

众人经过商议,觉得几十年来教皇都是法国人,决不能把这个位置让给意大利。于是,他们决定重新以阿维农为教廷所在地,并选出了一个教皇,称为克雷芒七世,和意大利教廷对立。

克雷芒七世

法国枢机主教们重新选举教皇的消息,被意大利教廷听闻,意大利新教皇乌尔巴诺六世宣布,法国的假教皇和追随在他身边的人,一律被处以破门律,也就是开除他们天主教会的教籍。

法国新主教克雷芒七世和他的追随者们也不甘示弱,说意大利的假教皇,有什么资格开出我们的教籍?于是,法国方面也宣布,将意大利假教皇乌尔巴诺六世及其追随者开除教籍。

法国教廷和意大利教廷之间的敌视态度,让天主教会彻底发生分裂。但分裂不是教会内部的事情,整个欧洲的宗教信仰都是天主教,各个国家从自身利益出发,开始在二者之间站队。

法国教廷的首个支持者是西班牙,因为西班牙和法国是盟友。支持意大利教廷的,除了意大利各邦国,还有实力较为弱小的德意志各邦,在和法国处于战争状态的英国,也支持意大利教廷,和英格兰不睦的苏格兰,则选择支持法国,各地教会也采取了和本国君主一致的态度。

由于各国在天主教两大阵营中分别选择,以法国教廷和意大利教廷分裂为契机,欧洲的政治格局也呈现出了互相对立的情况,由于他们之间实力的势均力敌,教会的分裂也持续了下去。

后果

康斯坦茨会议:神圣罗马帝国皇帝西吉斯孟在德国召开天主教的康斯坦茨会议,结束天主教会大分裂。

结论:天主教会分裂使教皇和教廷的权威大大降低,各国王权分别支持法国教廷和意大利教廷,世俗权力得到扩张,但欧洲以宗教分歧为开端,也有次形成了互相对立的政治局面。