前因:普法战争;后果:协约国集团成立。

文/全历史 李曳白

前因

普法战争:普法战争后,法德矛盾突出,为《三国同盟条约》的签订提供前提。

公元1882年,《德奥意三国同盟条约》在维也纳签订,意大利正式加入三国同盟。

意大利和德国、奥匈帝国签订的《同盟条约》,规定如三国中任何一个遭受法国进攻,其余两国则用本国全部军队援助盟国。很明显,条约是意大利和德、奥两国合伙防范法国的。

意、法矛盾来自双方对北非殖民地突尼斯的争夺。突尼斯距意大利西西里岛只有百里,意大利一直将其视作囊中之物,长期在突尼斯投资移民,可没想到这块宝地,竟然被法国撬走了。

临近意大利和法国的突尼斯地区

不久之前,法国借口突尼斯地区的土著部落劫持法国商队,派军迅速占领突尼斯战略要地,并和突尼斯总督签订条约,宣布突尼斯成为法国保护领地。闻讯的意大利国王亨伯特一世对对法国极为不满,可想到和法国开战,又不一定打得过,更何况在突尼斯的失败早有苗头。

亨伯特刚即位时,就曾高度关注突尼斯问题,那时候他的首相是卡伊罗利。卡伊罗利这个人很出名,他出身烈士家庭,四个兄弟都在意大利统一战争中牺牲,所以上台之后威望很高。

亨伯特想借助卡伊罗利的声望和才能,为意大利争取突尼斯,可没想到卡伊罗利把事办砸了。

意大利参加德国柏林会议时,卡伊罗利派出的外交官口才不好,人也不精明,谈来谈去,自己想要的领地没有到手,突尼斯最后也被认作是法国势力范围。卡伊罗利政府也因此垮台。

其实,亨伯特很清楚,国际谈判是实力谈判,没有实力也就没有谈判结果,可意大利的国力比法国确实不行,这问题一时半会解决不了,又该怎么办呢?亨伯特想到的办法是,学法国。

法国在对突尼斯军事占领前,把外交工作做得很透,它承认英国对塞浦路斯的占领,换取英国对法国占领突尼斯的承认,并宣传德国要侵略法国,使德国不得不在对法事务上慎重表态。

亨伯特决定去找德国,普法战争后,德法成为仇敌,要想钳制法国,最好找德国帮忙。德国首相俾斯麦一直在构建反法同盟,听说意大利想联合,欣然答应。但两国的联合有个门槛。

俾斯麦对亨伯特说,从罗马到柏林的道路,需要经过意大利。俾斯麦的意思是,普法战争接收后,奥匈帝国一直是德国盟友,意大利想和德国结盟,要先处理好和奥匈帝国的外交关系。

俾斯麦画像

奥匈帝国和意大利的关系并不好。意大利的北部领土特兰提诺,因为国际争端被奥匈帝国占据,意大利一直未能收回,现在要和奥匈帝国搞好外交,亨伯特觉得这个事情可以暂时不提。

和俾斯麦的会晤结束后,亨伯特很快和奥匈帝国取得联系。他打出的旗号是友好访问,访问之行还带上了自己的皇后玛盖丽塔,到了奥匈帝国之后,受到了奥匈帝国皇室的热情接待。

亨伯特见对方十分热情,对奥匈帝国皇帝约瑟夫说,我来到奥匈帝国,其实有更重要的目的,现在法国已经侵占了突尼斯,对意大利构成威胁,希望和奥匈帝国联合,共同保护对方安全。

约瑟夫听罢,觉得亨伯特的提议有些突然,并没有当即做出是正面的回应,亨伯特就回国了。

亨伯特的失败在于意大利的国家实力较弱,而奥匈帝国和意大利结盟,也并没有较为迫切的现实需要。可不到半年,奥匈帝国的态度就发生了变化,让它态度改变的,是它的盟友德国。

十九世纪末期的欧洲政治局势顺势万变,除了德国和奥匈帝国敌视法国之外,俄国对欧洲大陆局势的态度也至关重要。普法战争后,俾斯麦曾建立起德、奥匈和俄国三个国家间的同盟,旨在孤立和防御法国,可在各国对土耳其利益的争夺中,德国偏袒奥匈帝国,惹得俄国不满。

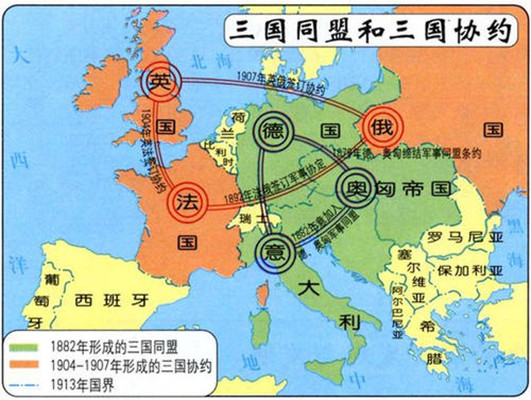

三国同盟和三国协约局势图

此后,俄国虽然没有破坏掉自己和德国、奥匈建立起来的同盟关系,但实际已经开始逐步和法国接近。见到这个情况的德国首相俾斯麦很担心,他对奥匈帝国说,俄国快成了法国盟友。

奥匈帝国和俄国一致存在利益争端,在巴尔干半岛上,双方都想取得霸权。奥匈帝国见到俄国和法国接触,摆明了是走上了自己和德国的对立面,于是同意了德国建议,同意大利和谈。

就这样,在奥匈帝国的应允下,意大利代表来到奥匈首都维也纳,签订了《三国同盟条约》。

后果

协约国集团成立:法、俄、英三国为自身利益,形成了对抗同盟国的协约国集团。

结论:《三国同盟条约》的签订,标志着第一次世界大战中同盟国集团的形成,此后,法、俄、英三国也为了自身利益,形成了对抗同盟国的协约国集团。但意大利在一战爆发后,出于自身利益的考量,又加入到协约国阵营,三国同盟也因此瓦解。