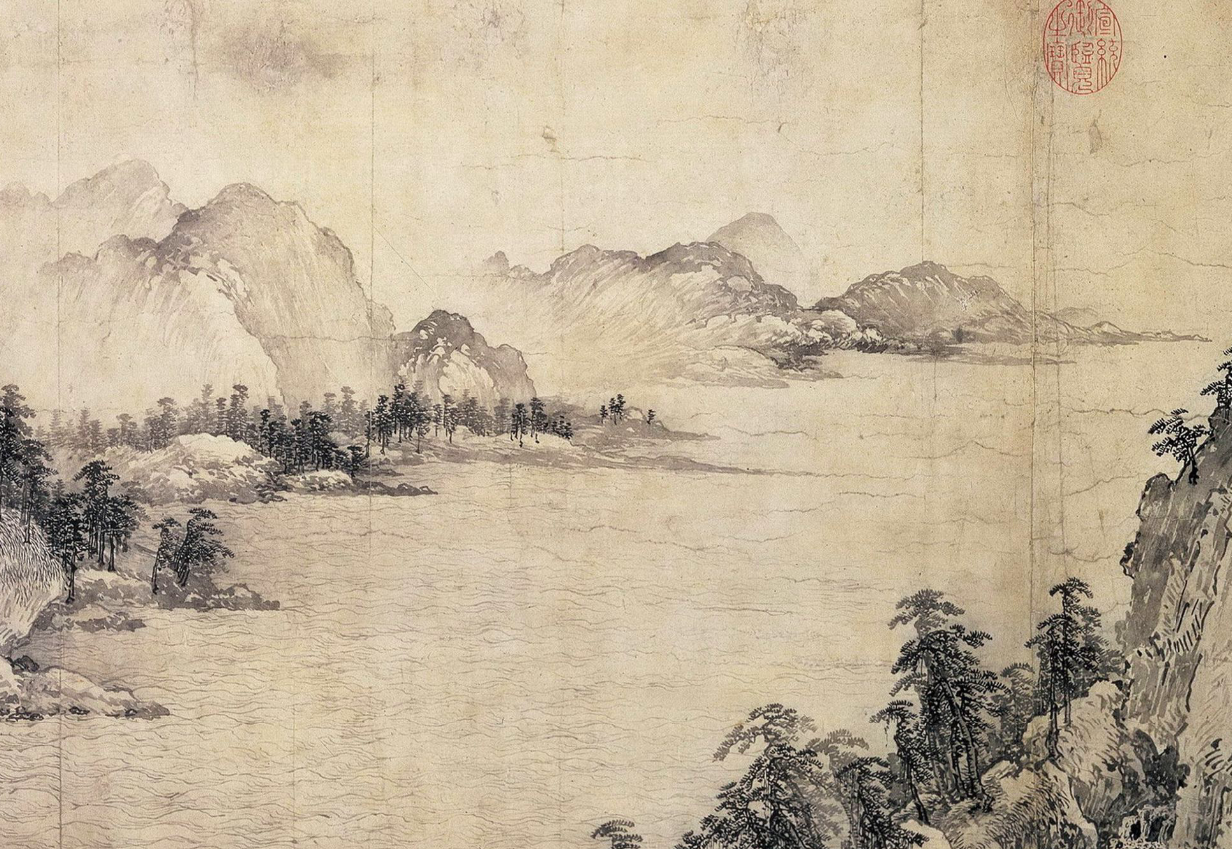

“赤壁图”作为传统绘画中一个重要主题,被不同的历史时期文人墨客所喜爱。武元直的《赤壁图》,描绘了苏轼与友人泛舟赤壁之下的场面,无论从技法还是从意境,都是一件非常值得称道的作品,

壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然。浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。……

——苏轼《赤壁赋》

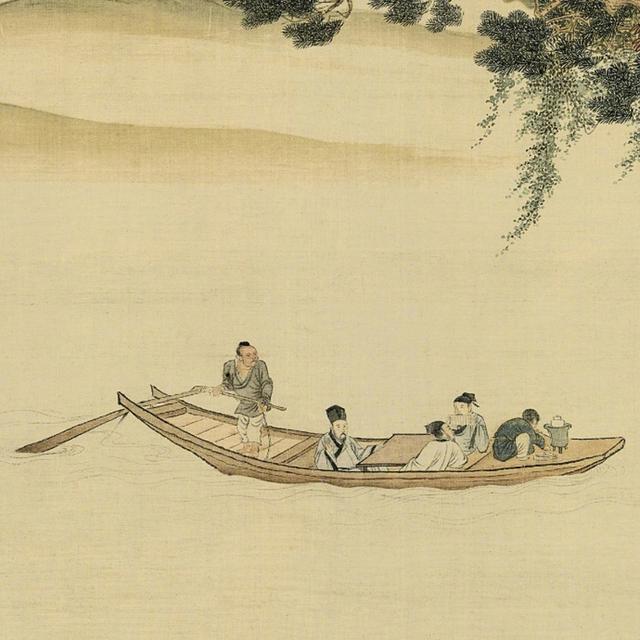

《赤壁图》(局部)

北宋神宗元丰五年(1082年)七月十六,秋风徐来,黄州城外的赤鼻矶,一只小船正横渡茫茫的秋江。

938年前的明月,照亮了赤壁之夜,那一夜的月色,注定辉映千古,只因那首《赤壁赋》。

苏轼47岁那年,是他开始自称东坡居士的第一年,也是他被贬到黄州的第三年 。

当年,他因为写了《湖州谢上表》,被诬陷作诗“诽谤朝廷”,因“乌台诗案”被贬至黄州期间,苏轼邀约好友,对酒当歌,畅游赤壁,留下千古名篇。

被贬黄州期间,虽是苏轼一生最为困顿的低谷时期,但他两次泛游赤壁,写下名垂千古的巅峰之作《念奴娇·赤壁怀古》与前、后“赤壁赋”。

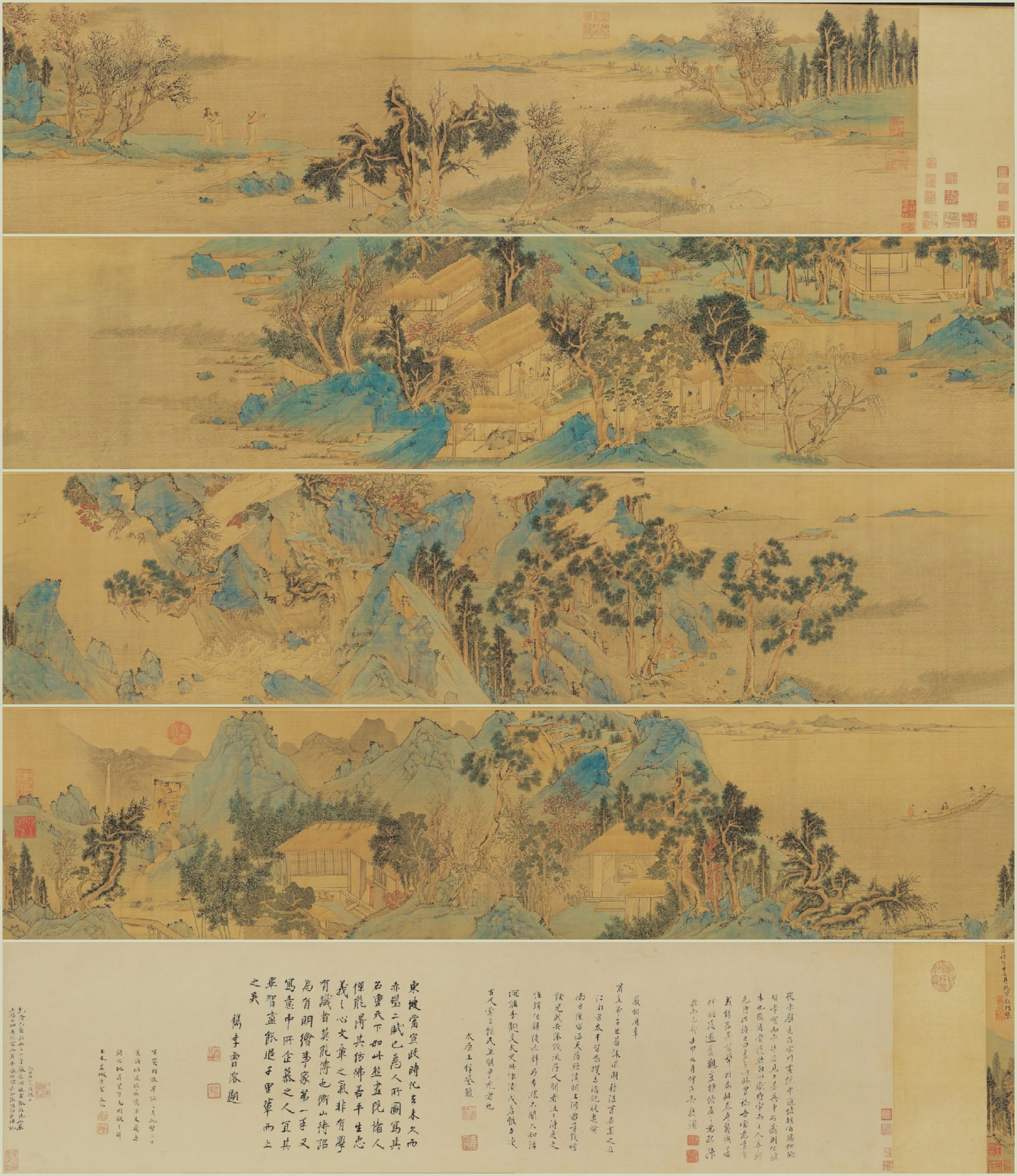

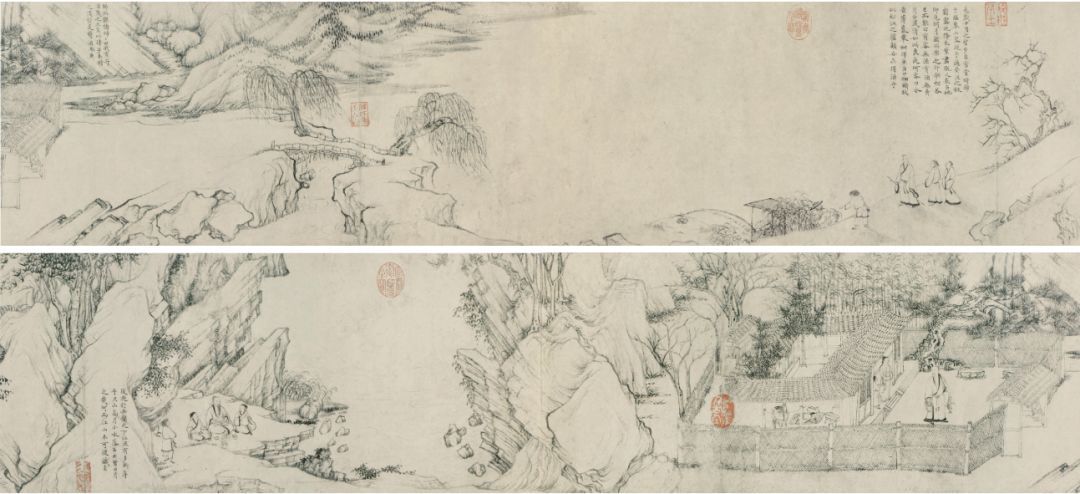

文征明《仿赵伯骕后赤壁图》台北故宫博物院藏

东坡于此感叹“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”。顿悟“人生如梦”,看清人生虚幻的本质。

《赤壁赋》通过主客问答的形式,将真实人生与梦境交叠混合,反映了苏轼由月夜泛舟的舒畅,到怀古伤今的悲咽,再到精神解脱的达观。

东坡的两次赤壁夜游自此化为永恒,成为后世文人的精神象征。前、后“赤壁赋”情韵深致、理意透辟,在中国文学上有着很高的文学地位,并对之后的赋、散文、诗产生了重大影响。

自苏轼前、后“赤壁赋”问世后,以此为题材的画作代有人来,众多的“赤壁图”,虽是用同一文字内容作为画作基石,各不相同,衍生出不同的绘画风格与图式变化。

仇英《赤壁图》辽宁省博物馆藏

仇英《赤壁图》(局部)

这一时期,崇拜苏轼的风潮,亦传至打败北宋的金国。金国虽然灭掉了宋,但是对宋的文化非常热衷,武元直就是其中一个代表性人物。

他创作的《赤壁图》,就是这个时期最具说服力的作品之一,正是金代苏轼潮流的产物。作品被历代藏家珍藏流转,现藏于台北故宫博物院。

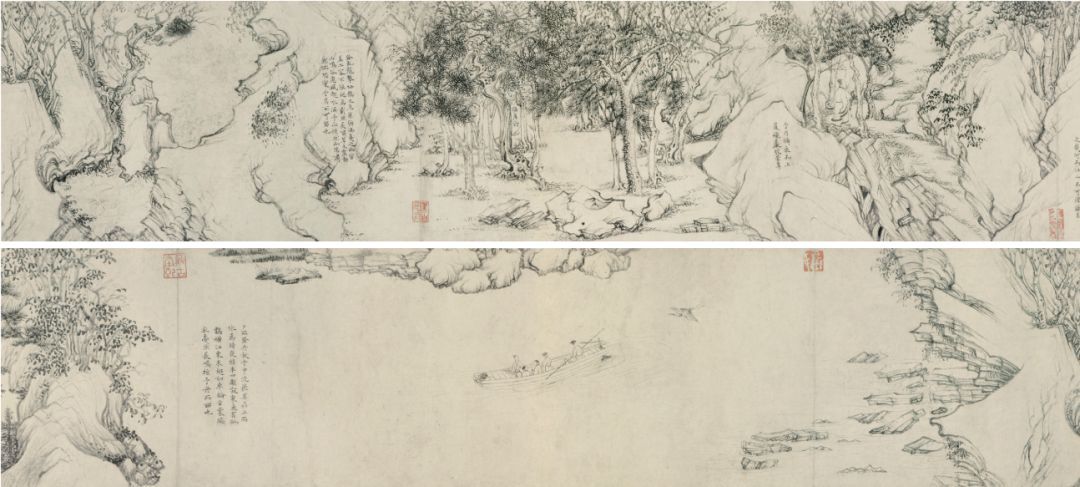

武元直《赤壁图》为水墨山水短卷,采用单景式构图,以苏轼与友人泛舟赤壁之下为主题。

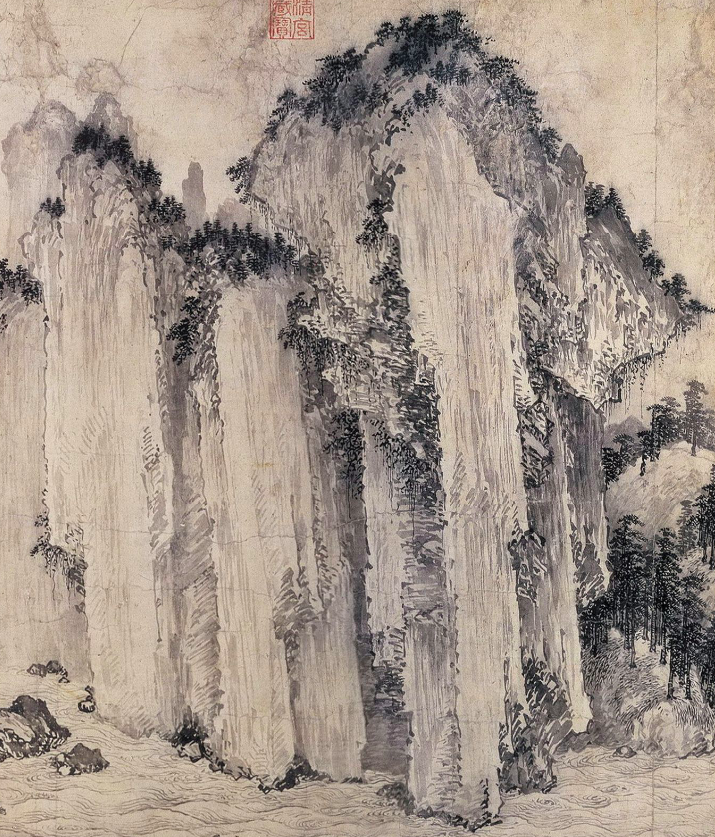

赤壁图卷全卷

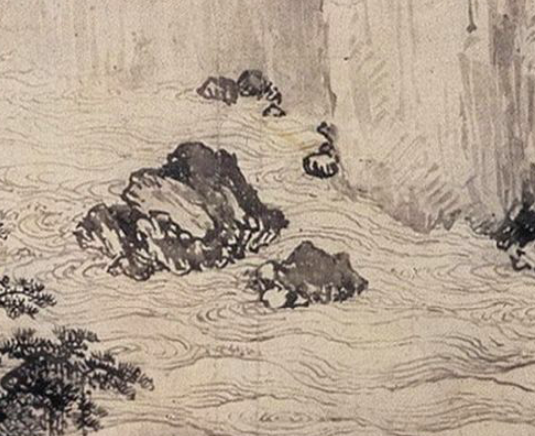

画面中央,赤壁两岸石壁陡峭,山嶂如屏,耸立于江边,岩壁以斧劈皴砍出坚硬嶙峋的质感。画中长江宽阔汹涌,江水涡流,一小扁舟浮游其上,颇有《后赤壁赋》“江流有声,断岸千尺”之势。

小舟之上,苏轼与两位客人泰然而坐,谈笑风生,似在吟诗做赋,指点江山。恰如《前赤壁赋》中“纵一苇之所如,凌万顷之茫然”的情境。

苏轼泛舟江上

画作以宏伟的北方山水,表现巨嶂式的峭壁和大江水面,突显苏轼在赤壁山水之前,深受震撼,以及把握当下、享受“造物者之无尽藏”的新人生观。

这样的构图和造景,在历代的同题材的画卷中是少有的,可见武元直本人也是一个眼界开阔、胸怀天下的画家。

作品通过人物的渺小,凸显山的高大。一叶小舟正行至画面正中,最高的峭壁之下,形势危急。画家如此处理,除构图需要之外,也象征苏轼当时的处境。

作者巧妙借喻,山势险峻、水波的汹涌和小舟的弱不经风形成强烈对比,幸运的是,小舟即将转过峭壁急流,行驶进到更为宽阔的大江之上,前面将是一片坦途。

巨嶂式的峭壁

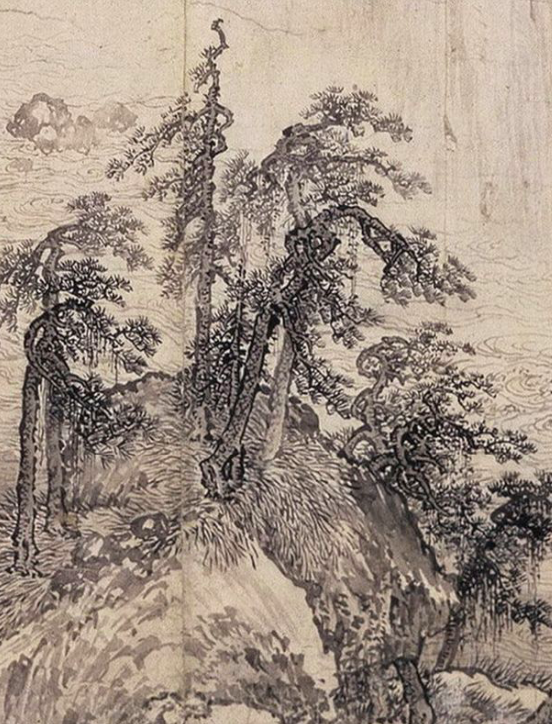

画面近景的左右两岸,呈开合之势,冈坡崖石起伏,松树在此险绝之处,更加盘桓突兀、傲立不屈,使人肃然起敬。以此入画,除了松树的君子美誉、万古长青的象征外,画家对于苏轼的喜好也颇有暗指。

苏轼一生爱松,“少年颇知种松,手植数万株,皆中梁柱矣”。在《江城子·记梦》中写道:“十年生死两茫茫,不思量,自难忘……料得年年断肠处,明月夜,短松冈。”

可见画家是认真研究过苏轼生平的,不止对苏轼为官的赞许,对于苏轼的有情有义也很是敬佩,这在其它《赤壁图》当中少有见闻,所以武元直的这幅《赤壁图》有着非常特殊的意义。

近景中的盘松

武元直的《赤壁图》,有北宋北方画派的传统,用笔湿润,江水用流畅曲线,两出波纹,愈远愈淡。近山用浓墨的斧劈皴,再加淡墨直皴,竖斜交织,表现了山石的质感。

远山远树用淡墨画出,不点苔,略加皴染山石和树木,刚柔适中,立体感强,产生浓淡墨色的渗化现象。这种注重空气透视变化的画法,造就一卷颇具特色的作品。

武元直此图可视为苏轼舟游赤壁之象征,为单景式赤壁泛舟图式的滥觞。

远景江面开阔

画家林树中称,这是一幅十分成功的杰作。特别是在少数民族统治的金国,画家画出这样高水平的山水画尤为难能可贵,可以认为是今存金国最有代表性的山水面作品。

在北宋之际,金国虽然是武力上的胜利者,但是对宋朝文人的胸怀和才华赞许有加。画家如此处理画面,有意为之,既有对苏轼的赞许,也有自己刚正不阿的情绪抒发。

江中礁石

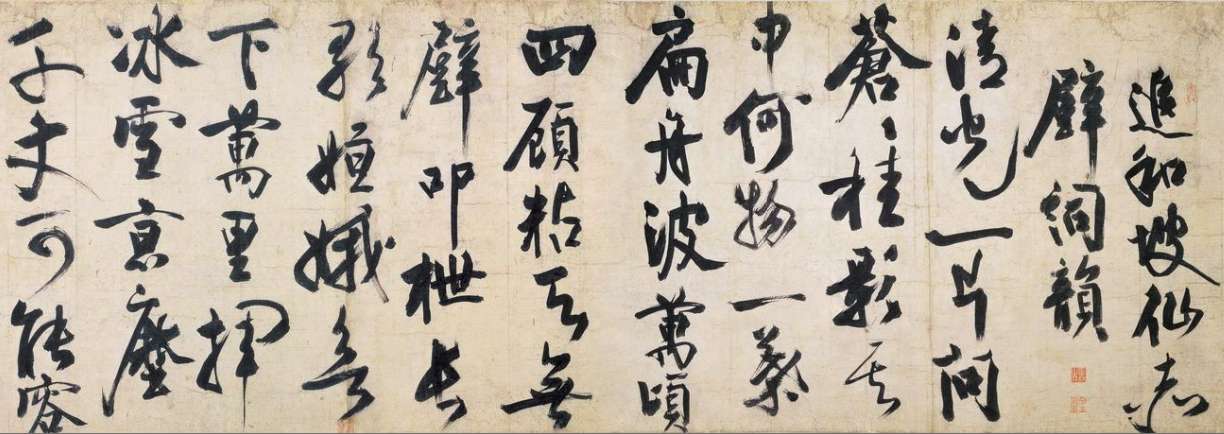

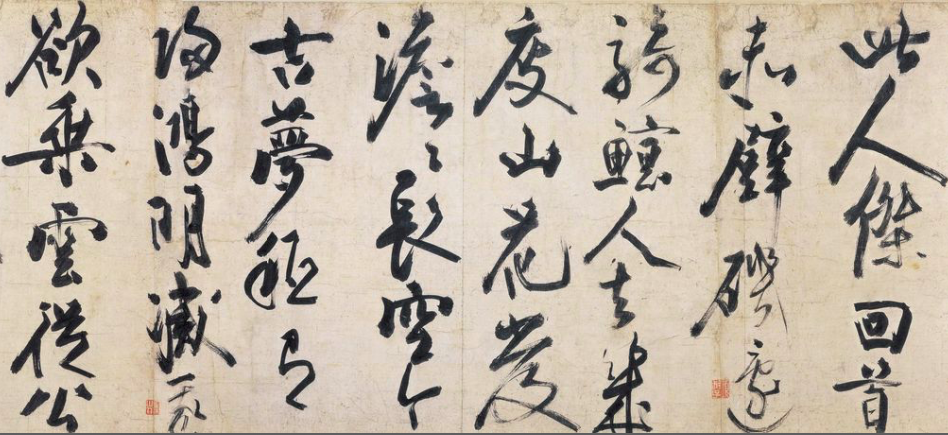

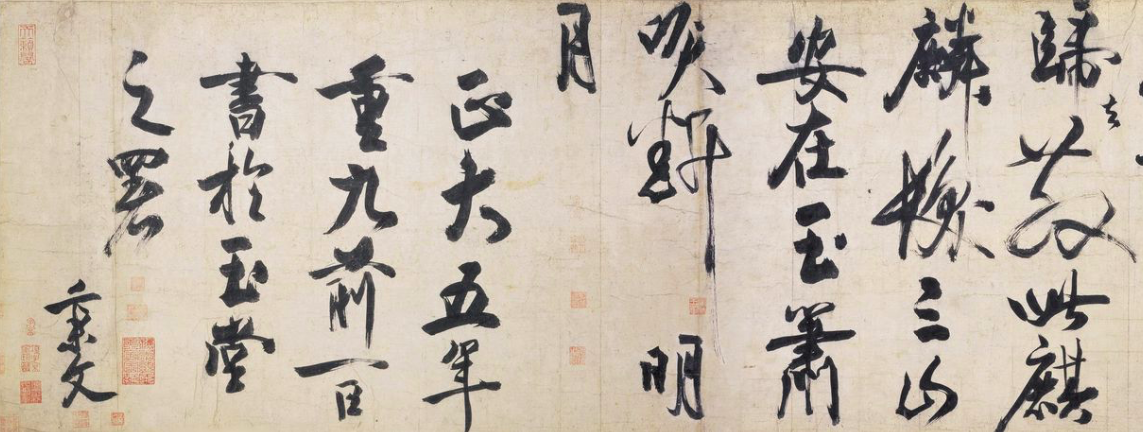

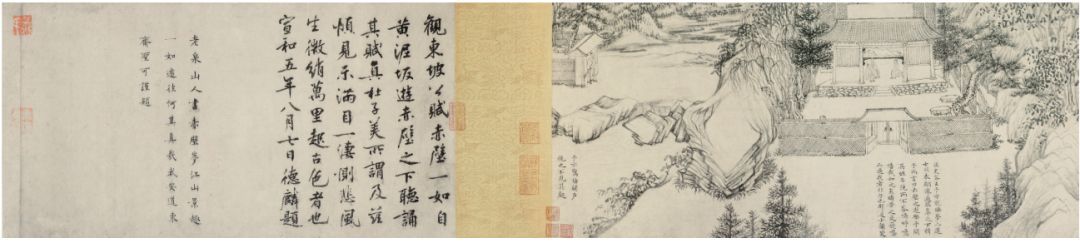

卷后有金代赵秉文行书苏轼《赤壁词》一阕,前隔水上明代大鉴藏家项元汴题曰:“北宋朱锐画赤壁图。赵闲闲追和坡仙词真迹。李天籁珍秘”。

因此题词,几百年来,该作一直被认为北宋朱锐所作。近人疑惑《赤壁图》用笔和北宋时期画家风格有所差异,后来在金代元好问所著《遗山集》中发现——“题赵闲闲书赤壁词”一条,末云:“《赤壁图》,武元直所画”,于是鉴定家马衡著文,将此图归于武元直名下。

武元直,活动于公元12世纪,号广莫道人,字善夫,北平(今北京市)人,生卒年不详。金章宗完颜璟明昌(1190-1196)时中进士,善画山水,曾画过《雪霁早行图》、《巢云霁雪图》、《风雨归舟图》等,惜皆散佚。

卷后赵秉文大行书

亦悲,亦恐,亦豁达,东坡于赤壁所阐发的人生观照,引发历代文人共鸣。

“赤壁图”也成为传统绘画中一个重要作品题材,在历史的演变中,从宋代画面构图的千人千面,到明清轻松飘逸侧重叙事,赤壁图一直被不同的历史时期文人墨客所喜爱。

武元直的《赤壁图》,无论从技法还是从意境,都是一件非常值得称道的作品,特别是在少数民族统治下的金国,作品的历史、艺术与学术价值,都不容忽视。

李嵩《赤壁图》(团扇)

宋人《赤壁图》(册页)北京故宫博物院藏

乔仲常《后赤壁赋图》

马和之《赤壁赋》

关于《赤壁图》

是历代非常流行的题材;

作品正是金代苏轼潮流的产物;

成为汉文化影响少数民族统治下的金国的佐证;

作者有所争议,后证实为金国画家武元直;

是今存金国最有代表性的山水面作品。