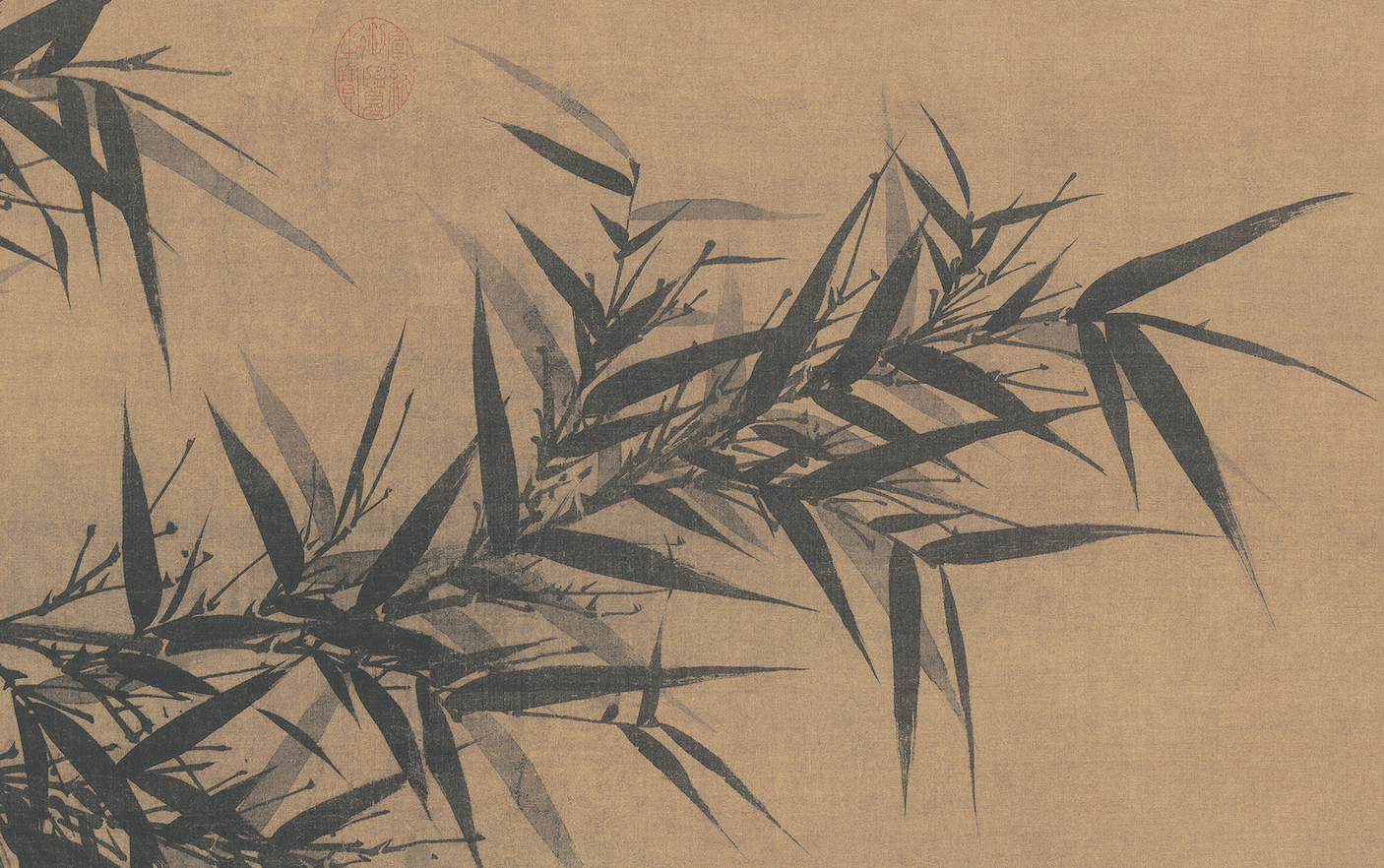

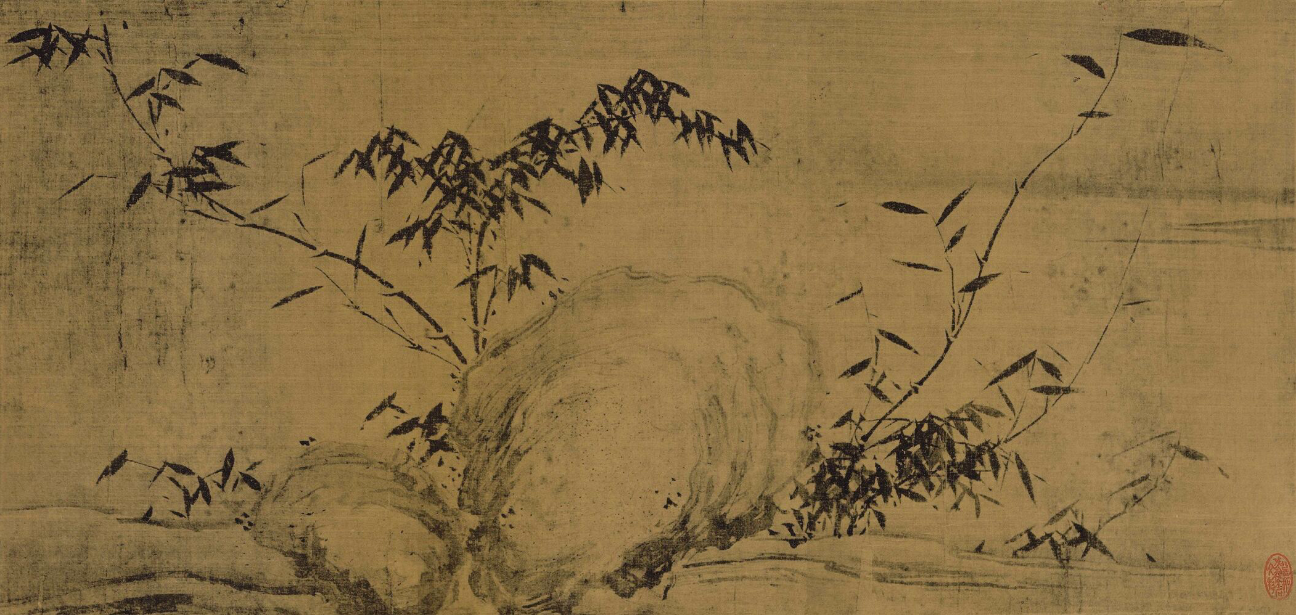

文同极其爱竹,现藏于台北故宫博物院的《墨竹图》,公认是文同真迹,画中竹子潇洒飘逸,极富神韵,展现文人“写意”的本质,乃竹画经典之作。文同创造了多种墨竹形象,开创了“湖州竹派”,对后世竹画影响巨大。

可使食无肉,不可居无竹。

无肉令人瘦,无竹令人俗。

人瘦尚可肥,士俗不可医。……

——苏轼

墨竹风韵为难,古今所以为独步者,文湖州也!

——吴镇

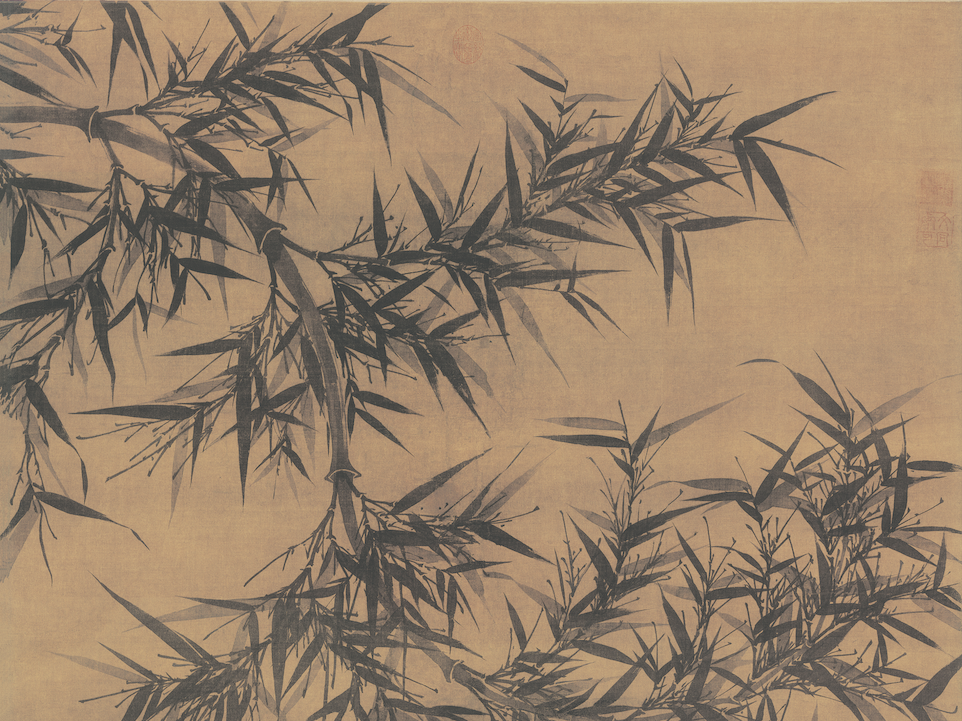

《墨竹图》(局部)

“竹之始生,一寸之萌耳,而节叶具焉。……故画竹必先得成竹于胸中……”。

苏轼在《文与可画贺筜谷偃竹记》一文中所言“画竹必先成竹于胸”,既是对文同画竹理论与心得的高度概括,也是成语“胸有成竹”的本源出处。

东坡画竹、论竹,绕不开一个人,那便是其表兄——画竹高手文同。二人感情甚笃,因共同爱好墨竹,常讨论画竹。

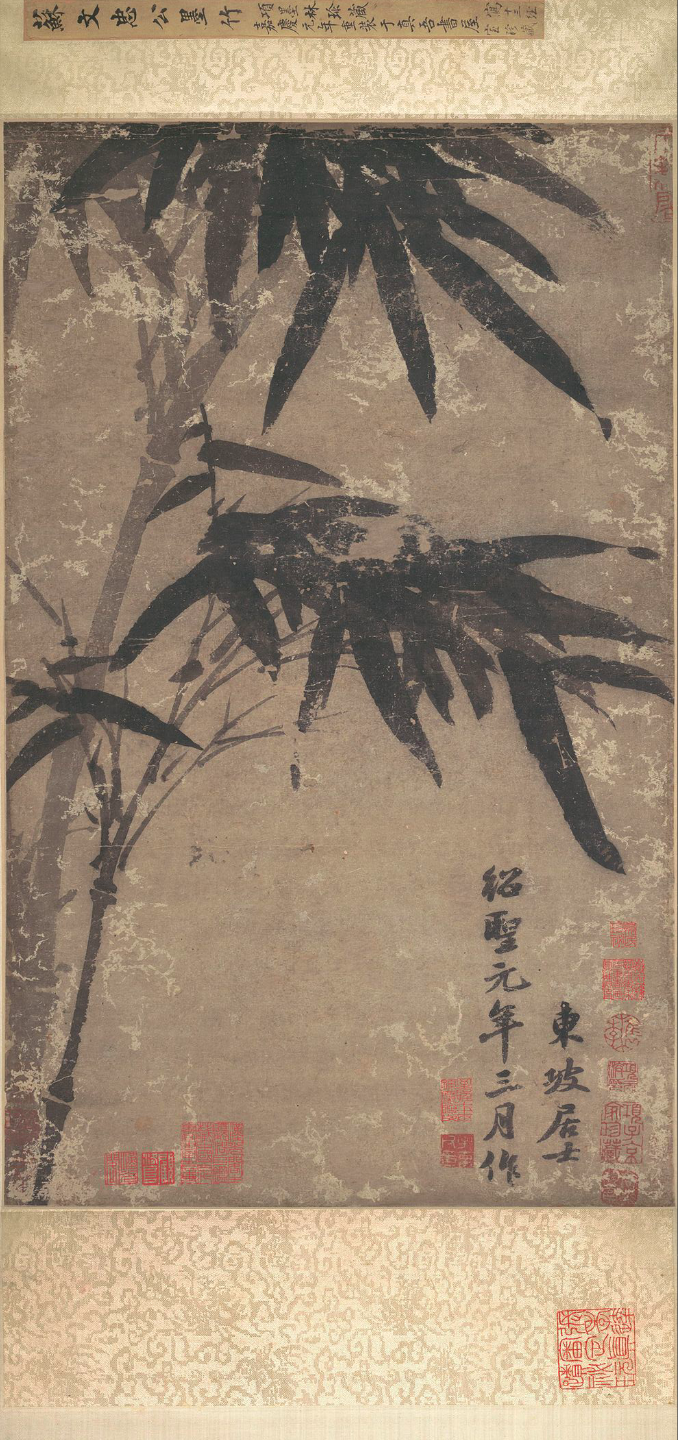

苏轼《墨竹图》纽约大都会艺术博物馆藏

文同爱竹,在屋舍周围种上各种竹子,在竹林中观察其外形体态,生长过程,并感悟其神韵。

长时间的积累,使他对于竹子在不同季节、环境下的体态,已了然于胸。有所感触,即铺纸研墨,将其画在纸上,“得其情而尽其性矣”。

据说文同画竹时振笔直挥,可同时手握两支深浅不同的墨笔,同时画竹。画竹已能妙得其理,每当提笔画竹,心中已有竹之形、竹之韵,这便是“胸有成竹”。

墨竹图轴

文同的墨竹画,目前仅存三幅,分别收藏于中国国家博物馆、广州艺术博物院及台北故宫博物院。存世公认文同真迹的墨竹,是收藏于台北故宫博物院的《墨竹图》。

《墨竹图》竹干以简洁的笔划完成,但却细腻地呈现出竹干渐次转细的S形动势,竹子虬曲的枝干凌空倚势,潇洒飘逸,极富竹之神韵,正如苏轼形容的“瘦节蛟蛇走”。

细看文同完成的竹干,有多处牵丝般的飞白效果。线条产生粗细与方向上的变化,就像被风吹动时竹叶的翻转。苏轼就曾以“若轻云之蔽月”、“若游丝之萦柳絮”、“若流水之舞荇带”等诗句,形容文同的飞白用笔。

枝干两旁,辅以茁壮生长的枝叶,构成含蓄又不失变化的竹画经典之作。

竹干呈S形渐次转细

文同还通过浓淡不同的墨色交叠,制造出深色叶面遮住浅色叶面的视错觉,描绘出竹子远近、向背的状态,如灯取影,潇洒有致。

正如米芾所言:“以墨深为面,墨淡为背,自与可始也”。这一画法,开创了墨竹画法的新局面。

画中树叶生意盎然,竹叶的组合,成竹于胸的墨竹,没有固定的模式,是其观察领会后的自然流露,并非如后世那种模式化的“介”、“爪”字形的绘竹方式。

墨色交叠画出竹叶远近、向背

文同的墨竹,不论竹干、竹节,无论画枝、画叶、画石,全不钩廓骨架。他只用一笔,像写字一样“写”出,笔笔相应,一气呵成,充分体现了文同非凡的笔墨功力和对竹的深刻理解。

《墨竹图》的运笔不急不徐,叶片锋利流畅,突出的小竹枝,笔笔充满速度感和力量感。苏轼以“兔起鹘落,稍纵则逝”形容其画竹之法,以说明画中的这种具有张力的速度感。

文同以畅快的笔画,简要准确地掌握了竹干枝叶的结构,将竹子状似倒悬、实则坚韧有力的精神传达无遗,展现文人“写意”的本质。

叶片锋利流畅

据说文同创造了多种墨竹形象,如纡竹、偃竹、折枝竹、丛竹等,所画之竹“富潇洒之姿,逼檀栾之秀”。

文同同代及后人对其墨竹推崇备至。黄庭坚说文同墨竹“能极其变态,其笔墨之运疑鬼神也”。

吴镇说:“独文湖州挺天纵之才,比生知之圣,笔如神助,妙合天成”。又:“古今墨竹虽多,而起凡人圣,脱去工匠气者,惟宋之文湖州一人而已”。

《图画见闻志》称文同墨竹“富潇洒之姿,逼檀栾之秀,疑风可动,不笋而成”。

《宣和画谱》说文同之竹“托物寓兴,则见于水墨之战”。文同墨竹成就之高,于此可见。

主干上突出的小竹枝

文同,梓州梓桐人,字与可,号笑笑先生。皇佑时进士,元丰初知湖州,所以被人称为“文湖州”。文同善诗文,工书画,尤擅墨竹,苏轼称其诗、词、画、书四绝,著书《丹渊集》。

文同工画墨竹,是“湖州竹派”的创始人,开创了墨竹画法的新局面。明代莲儒曾撰《湖州竹派》一卷,列叙文同以下画竹者25人。

文同与苏轼是表兄弟,他虽年长于苏轼十几岁,二人相见之日屈指可数,却毫不影响二人往通诗书、惺惺相惜,关系密切。

竹叶形态逼真

苏轼、文同志趣相投,皆爱竹,且开创了文人写意墨竹之先河。苏轼在《题文与可墨竹》一诗中,声称文同的墨竹,“举世知珍之,赏会独予最”,文同也曾说:“世无知我者,惟子瞻一见,识吾妙处。”足以说明文、苏二人友情之深切。

文同坦言:“世无知己者,唯子瞻识吾妙处”。在他去世后,苏轼痛哭失声,“泪疾下而淋衣”,深切怀念这位至亲与友人。

苏轼和文同共同开创了“枯木竹石”的文人画题材,籍以表达文人士大夫的人品、学养、情趣和思想。

苏轼《潇湘竹石图》中国美术馆藏

受表兄文同的影响,苏轼也酷爱画竹。“乌台诗案”之后,苏轼被贬至黄州,在那里,一代文豪化身为一介农夫,开垦了数十亩废弃的土地,筑雪堂,自号东坡先生。他的东坡雪堂里,壁上也常常画满了墨竹。苏轼自谓:“吾为墨竹,尽得与可之法”。

苏轼对文同以及其墨竹的赞颂,从未止息。在在苏轼看来,文同的墨竹,除了画出竹的传神,可贵之处更在于其品性德行所展现出的人格魅力。以竹“得志遂茂而不骄,不得志瘁瘠而不辱,群居不倚,独立不惧”的品格以自勉。

后人陈师曾也说:“至文湖州竹派,开元明之法门,当时东坡识其妙趣。”

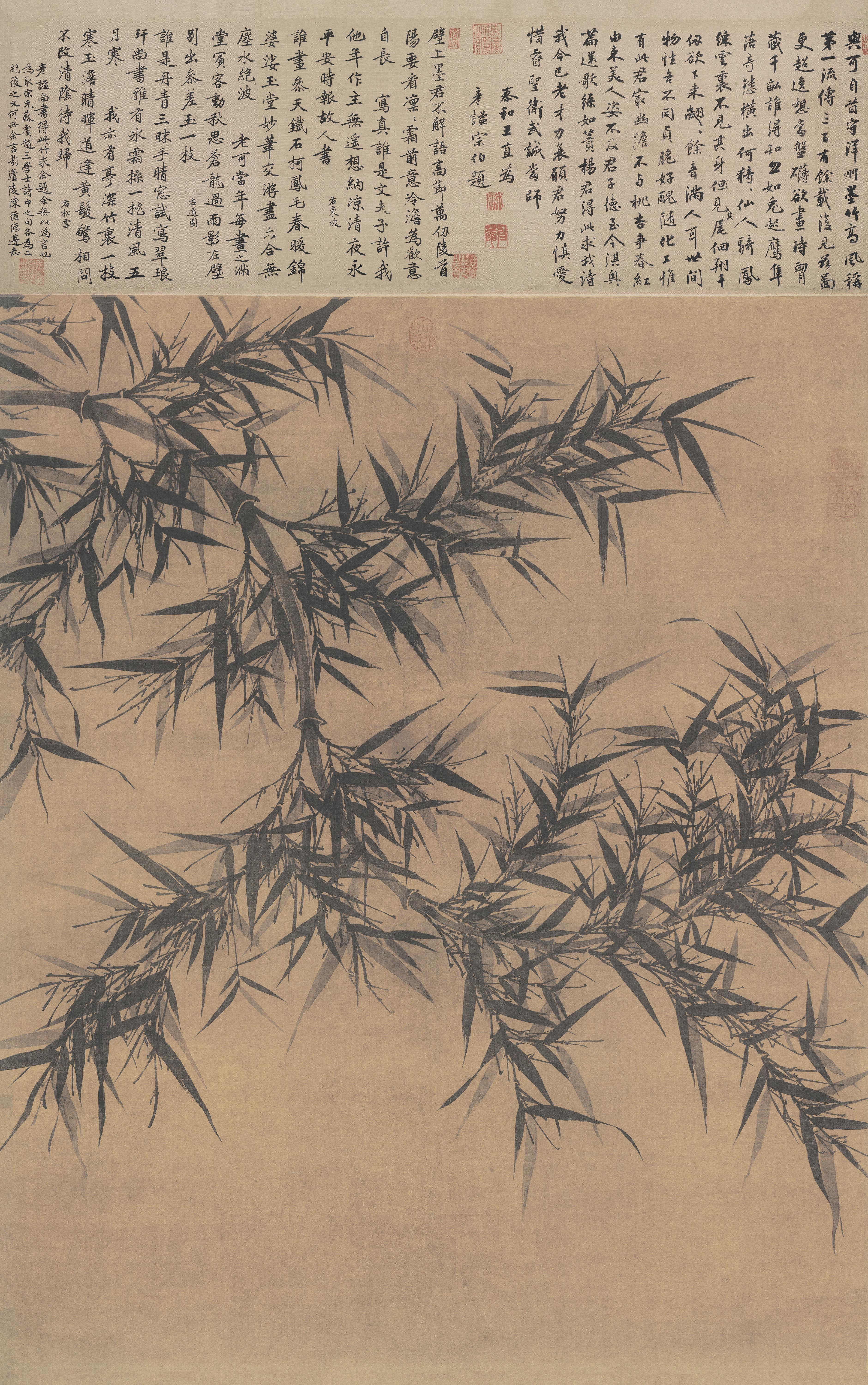

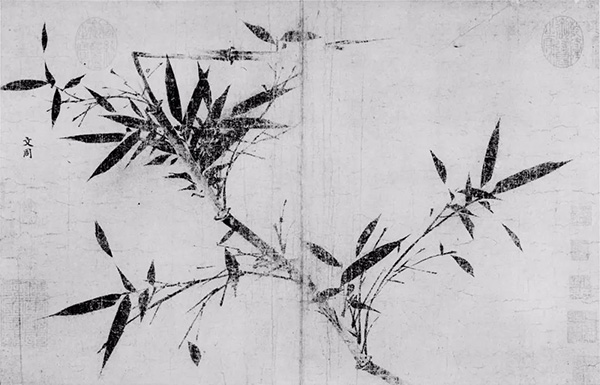

(传)文同《墨竹图卷》上海博物院藏

也有一说,认为该作为苏轼所作

苏轼、文同之后,画竹能手辈出。凡写墨竹,无不受到文同与苏轼的影响,推崇备至。墨竹题材作品,代代相承,生生不息。

文同与苏轼之后,金王庭筠父子出。至元代,文人画大兴,墨竹在绘画门类占有显著的地位,名家辈出,如李衎、高克恭、赵孟頫、吴镇、顾安、柯九思、倪瓒、王蒙等。

赵孟頫提出“写竹还与八法通”等理论主张,倪瓒云“余之竹聊以写胸中之气耳”、“逸笔草草,不求形似”等,他们用自己的方式,从各个方面延续和丰富了文同与苏轼的艺术思想。

文同《墨竹图册》台北故宫博物院藏

关于《墨竹图》

存世公认文同真迹的墨竹;

画倒垂竹一枝,形象真实,笔法严谨;

画作展现了文人“写意”的本质;

开创了墨竹画法的新局面;

同时期及后世文人、画家,对其墨竹推崇备至;

对“墨竹”这一题材影响深远。