艺术歌曲是十八世纪末,十九世纪初欧洲兴起的一种音乐体裁,以舒伯特为鼻祖。大约在一九一九年“五四运动”前后传入我国,中国艺术歌曲从此展开属于自己的历史。

艺术歌曲最初传入我国时,主要受众群体是我国知识、文化界人士,他们对于艺术歌曲这种浪漫主义音乐非常喜爱,相互传阅,共同分享。在新文化运动中,很多音乐家、大学教授、社会学者、文人作家、诗人创作了一首首近代经典,传世佳作。其中代表作品有《春游》、《早秋》、《我住长江头》、《日落西山》、《嘉陵江上》、《夜半歌声》、《长城谣》等,是我国艺术歌曲中比较早的一批作品。这时的中国艺术歌曲主张向西方学习,内容上皆以近代诗歌为主。

新文化运动

四十年代初,中国艺术歌曲在李叔同、赵元任、黄自等一批文人、学者、音乐家们的共同努力下,达到了一个推广与创作的鼎盛时期。相比新文化运动时,四十年代的创作者们吸收了外来的创作技法,与中国的民族风格、民族语言、民族音调、民族欣赏习惯与民族情趣相结合创作出了像《教我如何不想他》、《花非花》等一系列具有永恒价值的艺术歌曲作品。此时的中国艺术歌曲中国文化的味道十分浓厚。

《教我如何不想他》作曲家刘半农

新中国成立后,尤其改革开放以来,我国的艺术歌曲创作空前繁荣。新时期的作曲家郑秋枫、施光南、尚德义、谷建芬、士心、徐沛东、陆在易、王志信等创作了《我爱你,中国》、《吐鲁番的葡萄熟了》、《牧笛》、《我像雪花天上来》等众多脍炙人口的艺术歌曲。

中国的民族众多,民歌是人们日常生活中不可缺少的部分,当作曲家把这些清唱或用极为简单的伴奏形式演唱的原始民歌配以丰富多彩、格调高雅的钢琴伴奏时,一种具有高品位、完全不同于原始民歌的艺术歌曲出现了。

民歌

中国艺术歌曲不仅受到了大众的好评,也得到了专家的肯定,在我国的艺术歌曲中占有重要的地位。很多中国艺术歌曲流传到国外,使世人从中了解和体会中国民族的生活与情感,在文化沟通与交流中起到了非常重要的作用。由于它们的民族情和艺术兼容,作品也特别受到广大中外听众的欢迎和喜爱。

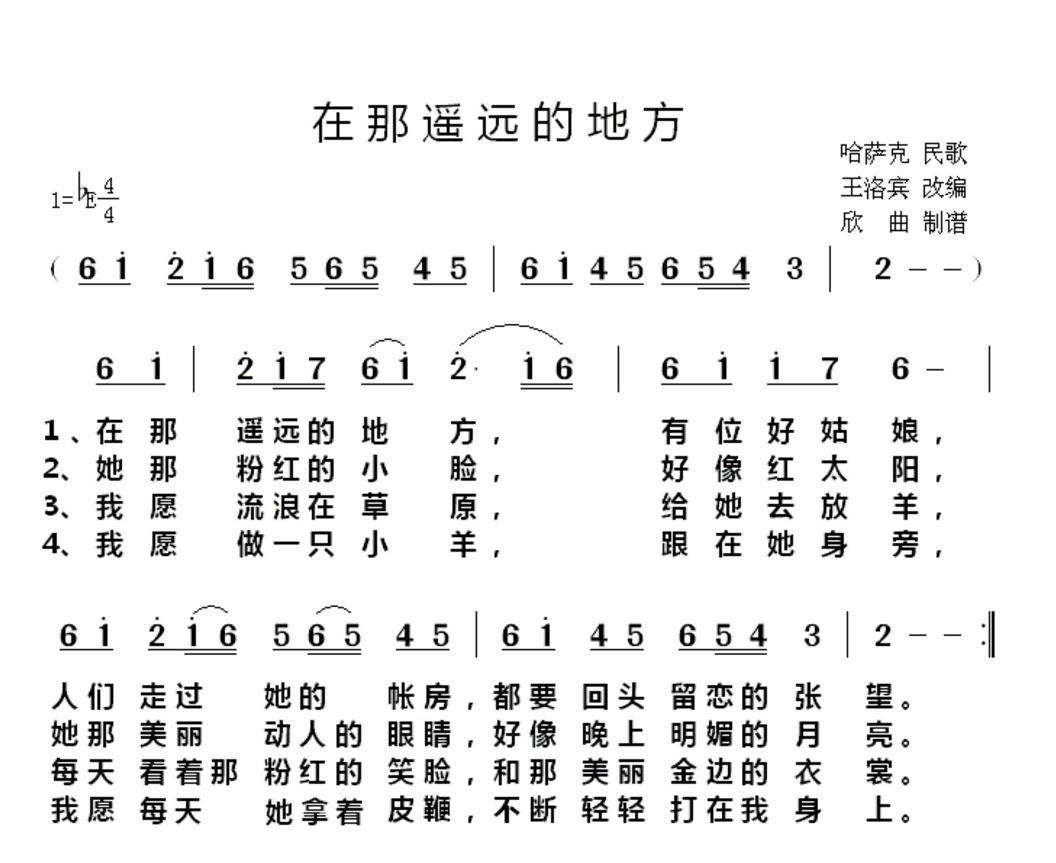

现在,艺术歌曲的概念已被人们扩展突破了,只要是抒情优美、格调高雅的抒情歌曲,如《草原之夜》、《在那遥远的地方》,古代歌曲《清平调》、《望江南》、《杏花天影》,歌剧选段《红梅赞》、《今夜无人入睡》、民歌《我的太阳》、《曲蔓地》、《等你到明天》等,甚至某些通俗歌曲都扩属为艺术歌曲。

《在那遥远的地方》乐谱

中国的艺术歌曲的外延较为宽泛,包括历史歌曲、群众歌曲、电影插曲,甚至是民歌,这些歌曲被纳入中国艺术歌曲范畴中来。其中诗词音乐因其结合了传统词乐文化与现代声乐艺术,继承和弘扬我国的文化精髓,体现中国文化的独特魅力,展现中国文化的审美价值,还能够使中外文化更好的交融深受大众的喜爱。

不论艺术歌曲的内容如何改变,艺术歌曲生命中高品格、高情趣的灵魂是永恒的。中国艺术歌曲既已在百花齐放的春天盛开,到了秋天更会结出累累硕果,香飘四溢。