前因:第一次巴尔干战争;后果:第一次世界大战。

文/全历史 拓跋云

前因

第一次巴尔干战争结束后,由于“分赃不均”,保加利亚对塞尔维亚等国发动战争。

1913年7月16日,奥斯曼帝国向保加利亚发动进攻,欲趁机收复失地。

此时距离第一次巴尔干战争结束,双方在伦敦签署和平条约还不过50天。而半个月后,奥斯曼帝国与保加利亚停战。9月30日,双方签订《君士坦丁堡合约》,奥斯曼帝国重新获得了东色雷斯地区,以及在第一次巴尔干战争中,丢掉的历史名城亚德里亚堡(埃迪尔内)。

第一次巴尔干战争后的领土变更(1913年4月)

事情为何变化得如此之快?就在三个月前,奥斯曼帝国5万守军军队还被保加利亚全歼于亚德里亚堡。此时却胜败角色互换?

原因就在于,第一次巴尔干战争后,巴尔干同盟四国间“分赃”不均。

首先表达不满的是在这次战斗中自认为出力最多且实力最强的保加利亚,保加利亚被誉为“东方的普鲁士”。它认为,自己应该获得更多更好的领土,例如,应占有马其顿中部的斯科普里城,以及萨洛尼卡等地,甚至独霸马其顿。

而塞尔维亚从第一次巴尔干战争一开始,就奔着阿尔巴尼亚和亚得里亚海的出海口,结果由于背后的大国奥匈帝国不同意,它支持阿尔巴尼亚独立,以限制塞尔维亚日益壮大的国家实力。因此塞尔维亚就转向东方,希望保加利亚牺牲些领土作为塞尔维亚的补偿。

黑山和希腊同样也希望保加利亚可以让出一点土地给他俩。自然,保加利亚人对此非常气愤。最终巴尔干同盟分裂,除保加利亚外的三国在1913年6月1日缔结了共同对付保加利亚同盟条约。

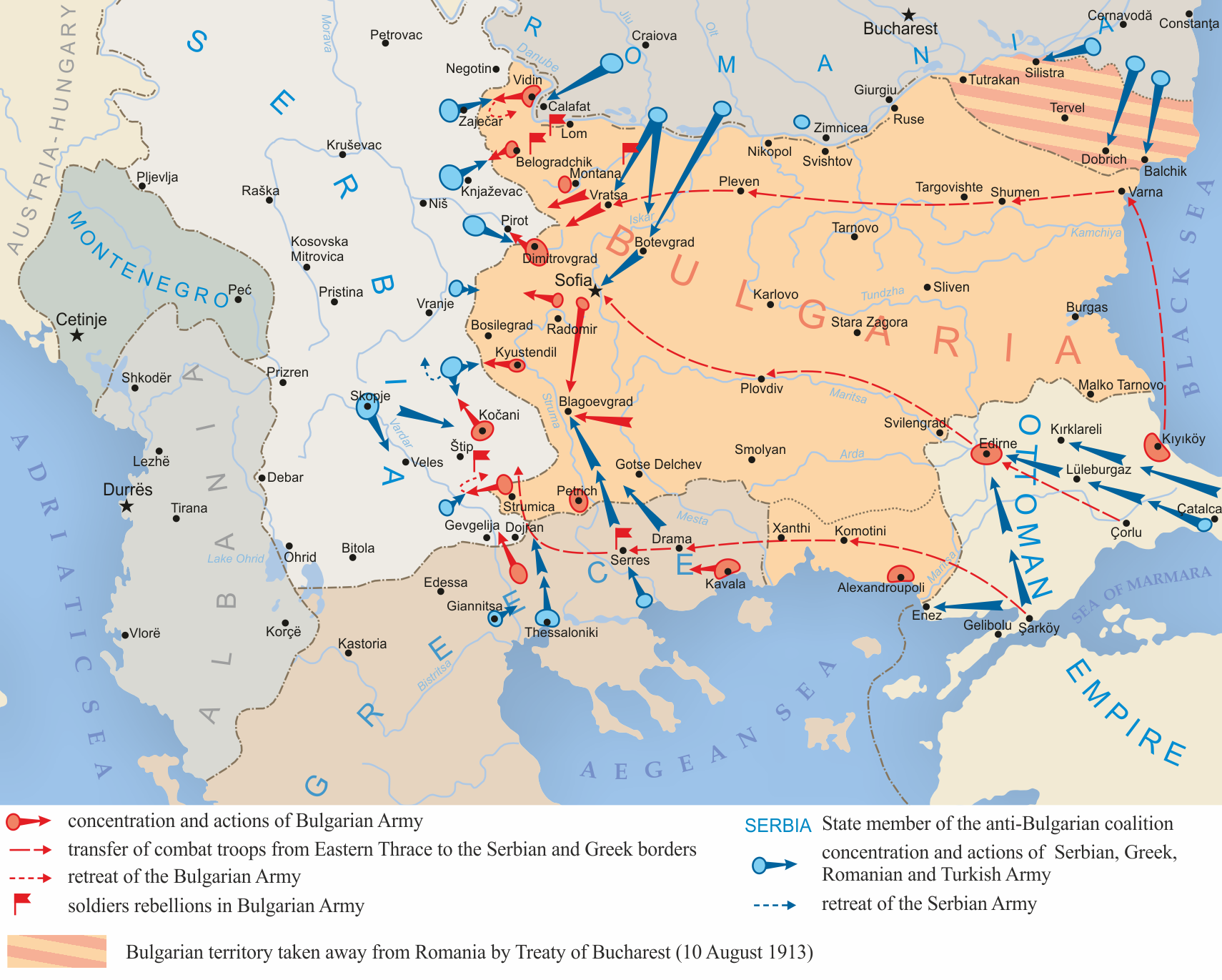

第二次巴尔干战争时的军事行动

由于保加利亚身后站着的是对于日益壮大的塞尔维亚非常不满的奥匈帝国和德国,又自认为本国实力远超于其他几国,便决定先下手为强,于1913年6月29日夜间,对在马其顿的塞尔维亚军队与希腊军队采取军事行动。

不过塞尔维亚等国很明显是做足了准备,并且这次背后站着的是协约国,特别是俄国的支持,于是短时间内抵挡住了保加利亚的进攻,并很快开始了反攻。保加利亚北边的罗马尼亚人也借此机会,向保加利亚宣战。

而这种局面,恰恰是奥斯曼帝国最期待看到的。此时已是奥斯曼帝国军队总参谋长的恩维尔就表示,“这是盼望已久的机遇。”

或许是连战连败被打怕了。此时奥斯曼帝国的阁首脑赛义德·哈利姆并不认为这是好机会,担心草率的军事行动会给国家带来更大的灾难。恩维尔对此反驳道:“如果那些当政者没有下令作战的胆量,我就自己动手。”

最终,恩维尔凭借其声望,获得了政府的妥协,接到作战命令后,他率领一支骑兵和步兵团越过不久前划定的边界,向亚德里亚堡(埃迪尔内)进军。

最终证明,恩维尔的这次“赌博”是赌对了。保加利亚陷入了四面楚歌的境地,首都索菲亚危在旦夕。恩维尔先按兵不动,等保加利亚军队7月19日开始撤出亚德里亚堡后,兵不血刃的于23日将这座名称重新占领,并趁此机会收复色雷斯东部。

保加利亚终于顶不住了。7月31日,在双方背后大国的敦促下,双方签订停战协定。8月10日,由塞尔维亚、希腊、黑山和罗马尼亚为一方与保加利亚签订《布加勒斯特和约》。结果是,在巴尔干地区,塞尔维亚取代保加利亚,成为最强的国家,其领土面积和人口几乎都翻了一番。

第一次巴尔干战争战前的巴尔干半岛

奥斯曼帝国则重新获得了东色雷斯地区,以及亚德里亚堡。

第二次巴尔干战争战后的巴尔干半岛

后果

第二次巴尔干战争之后,保加利亚战败,塞尔维亚在俄国的支持下,成为巴尔干地区最强大的国家,也与此同时侵害了奥匈帝国的利益。借着奥匈帝国王储费迪南大公在萨拉热窝遇刺,第一次世界大战爆发。

结论:前台小国利益分配的背后,是大国力量在此地区的重新洗牌。协约国一方,由于塞尔维亚亲近俄国,俄国成为最大的获益者,并严重威胁到了奥匈帝国的利益。同盟国一方,失去大量领土的保加利亚不得不更加依附于同盟国。而奥斯曼帝国,在收复失地后重获信心之余,进一步确认俄国就是国家的最大威胁,并最终选择站在德国的一边,也因此被拖入了第一次世界大战,