前因:三国同盟;后果:意大利参与一战。

文/全历史 夏虫虫语冰

前因

1882年5月20日,意大利和德国、奥匈帝国在维也纳签订了同盟条约,三国同盟正式成立。

1915年4月26日,意大利经过权衡利弊后,同英法等协约国签订了《伦敦条约》,正式站到了英、法、美、俄等协约国一方。

早在三十多年前,意大利与德国、奥匈帝国以及奥斯曼帝国等,还处在同盟国一边。

当时,法国和意大利都想侵占突尼斯,使之变成自己的殖民地。法国国力强、下手早,先于意大利占领了突尼斯。这使意大利对法国产生了不满,因此寻求更强大的国家作为依靠,共同对付法国。德国和法国因普法战争,已成为了死敌。

因此,德国和意大利就结成了盟友,再加上奥匈帝国,形成了三国同盟。

那么,原本属于同盟国的意大利为何又跑到了协约国呢?

这一过程漫长又复杂,是各种因素促成的。

一战形势图

1914年6月28日,在德国怂恿下,奥匈帝国率先挑起了战争,也就是第一次世界大战。英、法等国随后同德、奥等国展开了对抗。

这时,身为同盟国的意大利却没有马上投入战斗,而是举棋不定。

《三国同盟》中规定,如果德国遭到法国侵略,意大利应该全力援助。

但此时德国主动宣战,属于侵略,那么意大利就不背负援助的义务了。是否加入一战,意大利可以自己选择。

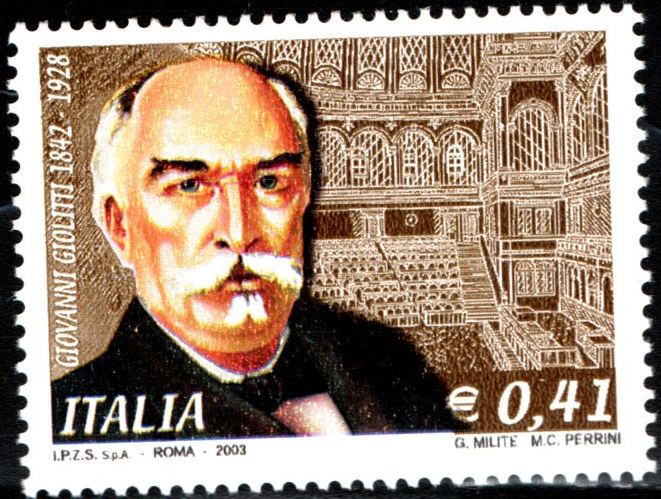

为此,意大利内部分成了两派:一派是“中立主义者”,一派是“干涉主义者”。前者以前任首相乔利蒂为首,这一派包括了自由党人、天主教党和依靠德国的资本家。后者是墨索里尼领导的社会党,和意大利民族统一主义者。

两派为意大利的选择争执不休,“中立主义者”认为意大利没有足够的实力和准备,不能被拖入一战,应该中立。“干涉主义者”则主张意大利加入战争,但具体加入到同盟国还是协约国,也存在争议。

印有乔利蒂头像的邮票

当时,意大利和法国的积怨已经不那么深了,两国关系甚至还得到了缓和。意大利承认了法国在摩洛哥的权益,法国则承认了意大利在的黎波里(原属土耳其)的权益。

在这种背景下,意大利最终于1914年8月2日宣布中立,暂不参与任何一方。

英法两国随即对意大利表示,它的选择是明智的。然而意大利选择中立,只是不参与一战,并不是完全放弃了同盟国的身份。

三国同盟有约定:奥匈帝国在巴尔干半岛增加任何领土,意大利也应当得到相应的补偿。意大利外交部根据这一条,特意向维也纳传递消息,说意大利想获得领土的想法。

奥匈帝国听了意大利的要求后,断然拒绝了。这明摆着就是,意大利不想卷入战争,还想以同盟国的身份从中分一杯羹。

意大利国内看到了奥匈帝国的反应,更加坚定了不能站在同盟国一方参战的决心。

一战的场景之一

这时,意大利的亲协约国势力又大肆在报纸上宣传,鼓吹协约国。这使得意大利国内,逐渐地被同情协约国的气氛所包围。

意大利于1915年4月26日在伦敦和英国、法国、俄罗斯进行了商谈,共同签署了《伦敦条约》。

这个条约,使协约国赢得了意大利的联盟。意大利想要的一切,都包含在协议里了。意大利将得到特兰提诺、勃伦纳山口的一个国防边疆、伊斯的利亚和亚得里亚海上的一些岛屿。

协约国还许诺,如果小亚细亚被瓜分,那么意大利将会得到士麦拿;如果重新分配非洲大陆,那么意大利也能从那分得土地。这些内容,当时都是秘密签署的,直到很多年以后才被俄国公开。

到了5月,意大利就正式宣布退出三国同盟了,加入了协约国阵营。

后果

意大利参与一战

1915年5月23日,意大利公开对奥匈帝国宣战,正式加入了第一次世界大战。

结论:意大利虽然是三国同盟的成员,但在一战爆发时是拥有选择权的。它加入协约国,并不完全是见风使舵,而是各种因素促成的结果。