前因:三国同盟;后果:乌希条约。

文/全历史 夏虫虫语冰

前因

1882年5月20日,意大利和德国、奥匈帝国在维也纳签订了同盟条约,三国同盟正式成立。

1911年9月,意大利为获得的黎波里和昔兰尼加(今利比亚),和土耳其爆发了一场战争。最终,意大利战胜了土耳其,并如愿获得了土地,但其意大利损失较重,得不偿失。

的黎波里和昔兰尼加是北非的一片荒漠地区,原本属于土耳其管理。这片土地可以说是寸草不生,没有什么经济价值。然而在战略位置上,它是比较重要的。谁控制了这片地区,谁就扼住了管控地中海的咽喉。

意大利早就盯上了的黎波里和昔兰尼加,想把它们纳入自己的管控下。

不过,和意大利持有同样想法的,还有法国。

法国当时正积极地进行殖民扩张,先后把阿尔及利亚和突尼斯都变成了自己的殖民地。随后,法国又想染指的黎波里和昔兰尼加。意大利政府得知消息后非常不满,他们早就盯上了这块肥肉,哪能让法国捷足先登呢?

土耳其士兵

为此,意大利积极寻求其他国家的力量来制约法国。恰巧,德国因普法战争和法国矛盾很深。意大利就加入了三国同盟,和德国、奥匈帝国成了盟友,一起针对法国。

德国投桃报李,随即承认了意大利在北非的利益,这就为意大利侵占的黎波里和昔兰尼加做了一个很好的铺垫。

有了盟友的支持还不行,意大利想要万无一失,还必须知己知彼。

从1880年开始,意大利就派海军军官换上渔民的衣服,打着在沿海进行捕捞的幌子,进行海岸测量,还暗中指使天主教神甫利用传教的机会,深入内地收集情报。

一切准备得差不多后,意大利就开始实行侵略计划。意大利政府宣称,生活在的黎波里和昔兰尼加的意大利人在当地遭受了不公正待遇,需要本国政府为他们作主。意大利向土耳其发起了通牒,表明了要占领的黎波里和昔兰尼加的要求。

利比亚

土耳其当时被称作“西亚病夫”,实力很弱,没有办法和意大利对抗,只能连忙向欧洲强国求救,希望它们制止意大利的野心。

再看欧洲各国的态度:德国、奥匈帝国是意大利的盟友,早就默许了意大利在北非的侵略野心了;法国在北非已占有大片殖民地,它已经引起了各国嫉妒了,此时不敢跳出来阻止意大利;英国和法国是盟友,其态度也以法国为风向标。

这样下来,各国都没有阻止意大利的意思。相反,它们还劝土耳其满足意大利的要求。

意大利面对这种情况更有底气了,不久就轰炸了的黎波里的港口,并逐步占领的黎波里等地。

土耳其在的黎波里的驻军不多,仅有七千多人。它们不得不从土耳其本土调集军力,前往的黎波里迎战意大利。

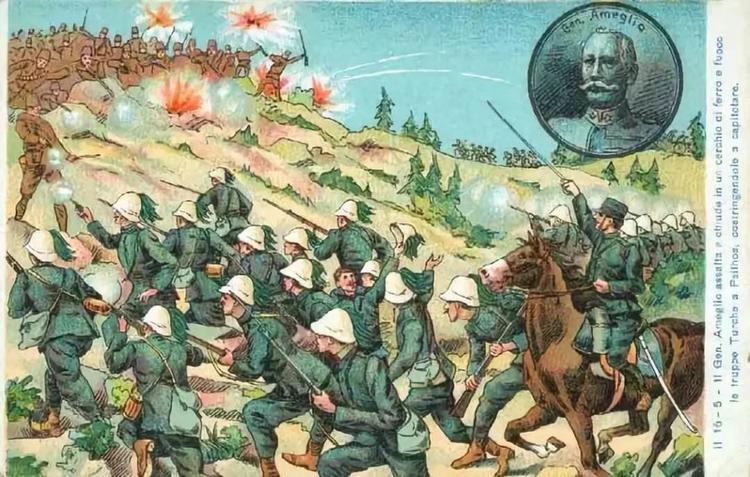

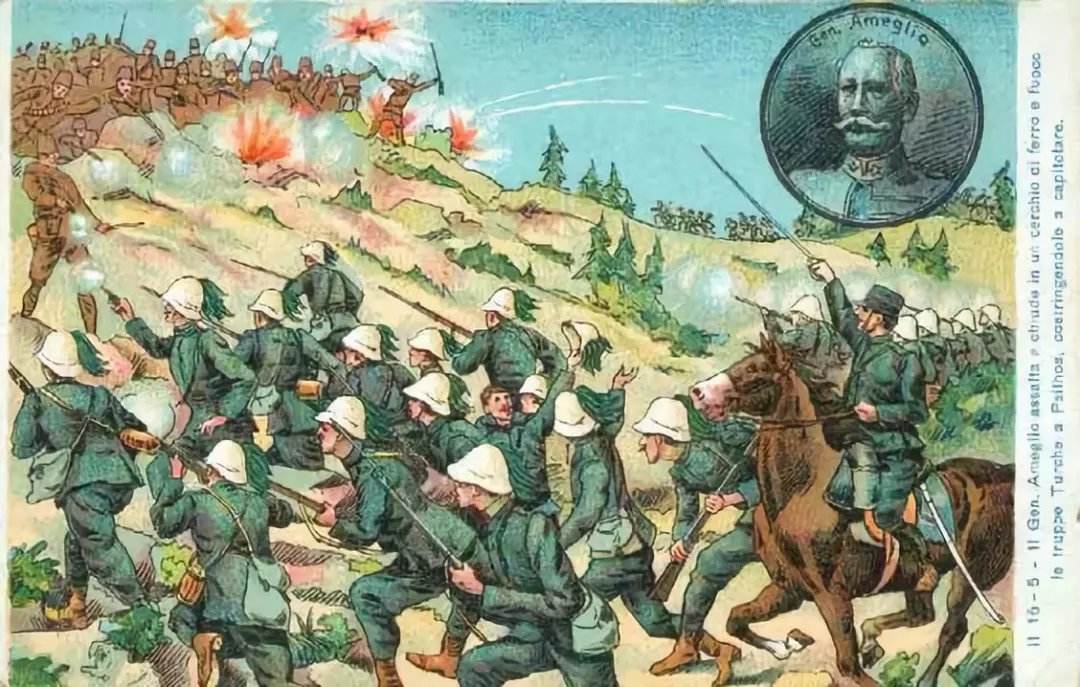

意土战争

与此同时,意大利也正派3万多的远征军开始在的黎波里登陆,与土耳其的军队展开了激战。战斗中,意大利军队动用了飞机和飞行员参战,这也是人类把飞机用于战争的首次尝试。意军用飞机向当地投撒了数千张传单,企图劝民众们投降;还对土耳其营地进行了夜间轰炸。

土耳其因此战损失不小,不想继续和意大利打下去,就决定议和了。1912年10月15日,土耳其和意大利在瑞士的洛桑附近签订了和约。根据合约的要求,土耳其不得不把的黎波里、昔兰尼加、罗得岛等地割让给意大利。

意大利政府终于如愿以偿了,然而当他们占领了的黎波里、昔兰尼加时,却发现当地人始终不放弃反抗。意大利为了维持当地局势稳定,消耗了巨大的财力。意大利政府此时才意识到,他们拼命抢来的土地,实际上已经成了国家的额外负担了。

后果

乌希条约

1912年10月18日,意大利和土耳其在乌希签订了条约,条约规定了几项和平协议。历史上称之为《乌希条约》。

结论:意土战争是意大利借助有利的国际环境,采取的一次侵略扩张行为。这场战争使意大利得到了的黎波里和昔兰尼加,实现在北非建立殖民地的野心。