前因:佛教创立,后果:第二次集结。

作者:星辰洪流 / 编辑:陆伯让

前因:佛教创立

公元前六世纪,释迦牟尼创建佛教,但没有规范的经文,而是依靠自己的言行指导,进行传教。

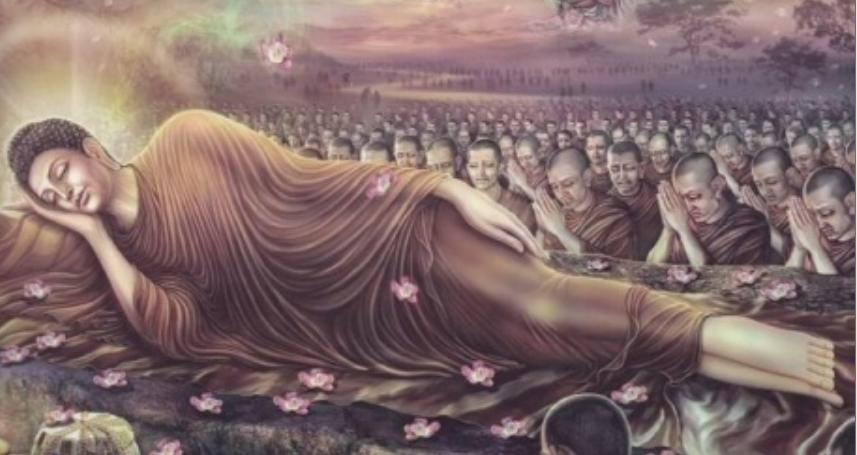

公元前五世纪,八十岁的佛陀在拘尸那迦圆寂,之后弟子们因为分歧,进行了第一次集结,初步确定了佛教早期经典。

自从三十五岁的释伽牟尼在菩提树下顿悟,创立了佛教后,他一边传法一边带领弟子在各国游历,直到八十岁那年来到拘尸那迦附近的寂静园。

一位当地的工匠听闻佛陀在此,特意带着旃檀耳(一说野猪肉,一说野木耳)前来供养。佛陀在接受供养之后身体并没有好转,反而出现了赤痢的现象。

最终,身体每况愈下的佛陀感到自己时日无多,便一一回答了弟子们的问题,然后在寂静园后的一片森林里圆寂。

佛陀圆寂后,一个巨大的问题摆在弟子们面前。

娑罗树下 佛入涅槃。

释加牟尼为佛教建立了相对明确的修行方法和僧团制度,但是,他却没有将他的思想汇编成册流传下来,所以弟子们得随时聆听佛陀的教诲,咨询疑问。

这种修行方式让佛教的发展趋于停滞。

更麻烦的是其他宗教有着更强势的传播。

当时的古印度正处于列国时代,这一时期小国林立,政权相对混乱,百姓生活困难,普遍信仰的婆罗门教,但严苛的等级制度压制了社会发展。

释加牟尼提出的众生平等思想迎合了百姓,从而得到支持,但是有类似主张的宗教也不少。佛教思想不能好好的保留的话,很快会被其他宗教挤压湮灭。

果然,在佛陀圆寂一年之后,佛教逐渐变得危机四伏。

有懈怠的弟子逐渐忘却佛陀的教诲,僧团中出现众多不同的声音,相互攻讦,外部反对佛教的声音也此起彼伏,佛教内部急需一次整顿。

佛陀的诸位弟子中,迦叶担起了这个重任。

他以苦修著称,又目睹了佛陀圆寂之后佛教世界面临的诸多危害,决心继承佛陀的教诲,编集所有佛教经典。

佛陀弟子众多但都分散在各地,一些有名望的佛学大师也都纷纷离世,要编集全部佛教经典十分困难。迦叶准备召集那些学有所成的僧人,大家一起回忆总结,汇编佛教经典。

要想完成集结,必须要有合适的场地和必要的保护,迦叶决定向阿阇世王寻求帮助。

阿阇世王是摩竭陀国国王,曾经迫害佛教,但佛教的思想更有利于安抚征伐不断的政权,所以在佛陀的影响下,他选择信奉佛教。

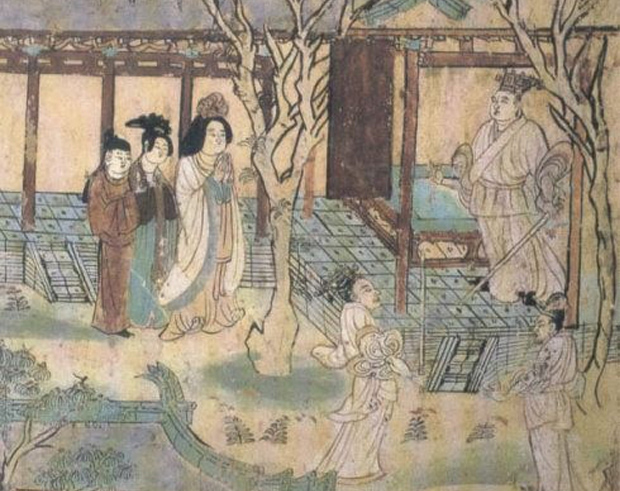

阿阇世的故事因此被记载到佛经中,他弑父夺位,又受佛法开解。在敦煌壁画中他往往被画成华夏贵族的样子,图中即是阿阇世与父亲拔剑相向,母亲在一旁担忧祈祷。

他听闻佛陀圆寂,佛教遭受危机,料定这是自己获得佛教支持的好时机。

佛教已经颇有规模,支持者的名声也能随之颂扬,于是阿阇世王支持迦叶的召集,为这次集结提供物资的寺庙。

最终,在摩竭陀国的首都王舍城郊外,佛教的第一次集结准备就绪,所以又叫王舍城集结。

迦叶召集了识深厚的僧人,要求只有学问渊博的人才能来参加。

实际上,迦叶在有意识地剔除掉思想不一致的人。

佛陀弟子中记忆力最好的阿难也被拒之门外。阿难曾陪伴佛陀时间长达二十五年,但是迦叶认为阿难对佛教的领悟还不够深刻。

于是,为了参加集结,阿难听从迦叶的劝告,来到空旷寂静出潜心修行,终于获得证悟,也就是和迦叶达成了一致。

最后,由阿难受命诵出诸经,优婆离诵出戒律,其他弟子背诵,编集佛教经典。

从此,佛教便有了相对系统的经典。

由于迦叶、阿难等人在僧众中居上座,所以此时的佛教被称为上座部佛教,这些经典逐渐成为早期佛教的核心思想。

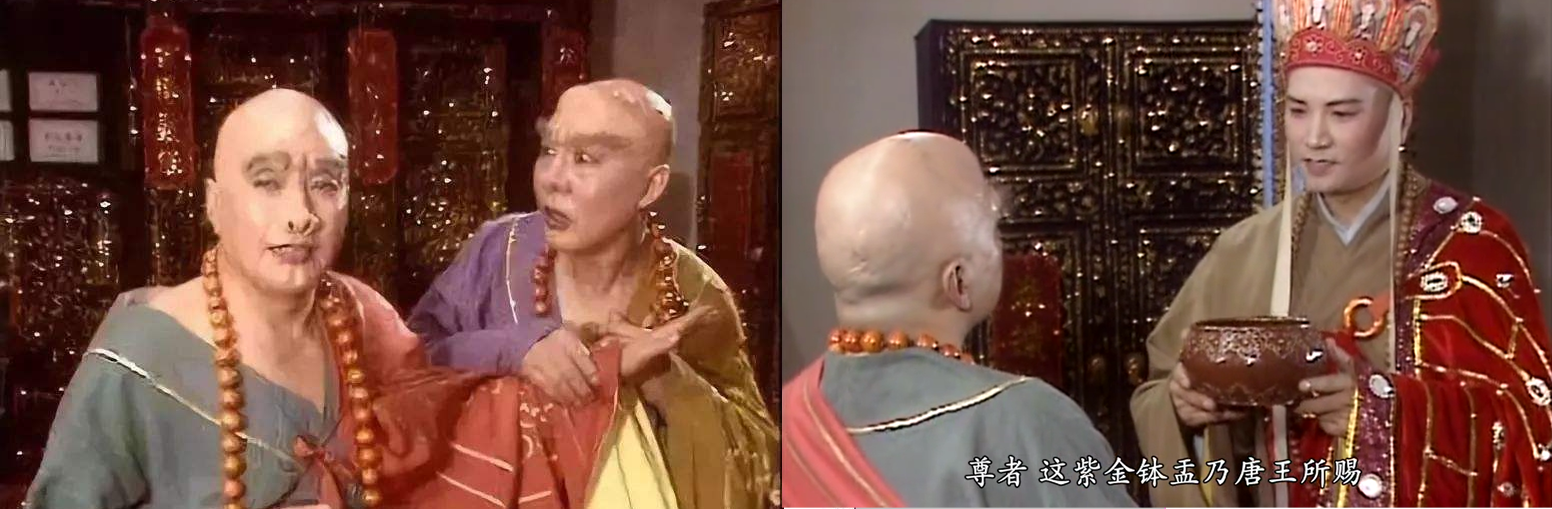

《西游记》最后一集中,向唐僧师徒收取贿赂的便是阿难和迦叶。

早期佛教认为佛陀只是一位导师,而并不是神,信徒向他学习。

同时,信徒要想超脱生死轮回必须要采用离开家,外出修行的方式,有时还要进行最艰苦的修行。

由于这种修行方式太过严苛,后来佛教逐渐产生了以功德为主,简化修行,同时神化佛陀的新学派,这种学派自称大乘佛教,为了加以区分,便把早期佛教称为小乘佛教。

佛教在这次集结之后规范了佛教经典,获得了广泛的传播,但是由于这次集结采用的是弟子背诵的方法,也没有汇编成册,一些佛教经典并没有完整的流传下来。

后果:第二次集结

公元前四世纪初,虽然有了佛经,但是一些僧人自行修改,印度东部僧人提出十条新戒律,耶舍则认定这十条新戒律非法,从而导致两方论战,这就是第二次结集。

结论:佛陀涅槃后,佛教僧众进行了第一次集结。这次集结总结了佛教经典,促进了佛教经典的流传,规范了佛教僧众的思想,促进佛教的发展。