前因:佛陀圆寂;后果:十八个部派出现。

作者:容城彬松 / 编辑:陆伯让

前因:佛陀圆寂

公元前五世纪初,释迦牟尼去世,之后佛教教义在传播过程中出现不同解释,拥护者也因此分裂。

公元前四世纪初,印度东部僧人提出十条新戒律,耶舍则召集700僧人重新审定,认定这十条新戒律非法,这就是第二次结集,又名七百结集。

耶舍搞出这么大的声势,是因为那些戒律中有一条:允许比丘收取货币、金银等财物供养。

这位耶舍是个僧人,来自印度西部的摩偷罗国,在游行至东部毗舍离城时,耶舍发现,城里的比丘竟然直接向民众求乞金钱。

他们在每个月的斋日时,都会用把铜钵装满水,然后开口向人们要钱:“朋友们,你们给僧众钱吧!僧众们需要资财。”

这可是和佛教摈弃财物的教义差的太远了,这些僧人借机敛财,难怪耶舍要反对。

其实,这些僧人还真不是贪财。

苏罗婆国,也以国都秣菟罗、摩偷罗代指国名,是佛教在西方的重镇。

城中的僧人在斋日寻求布施之后,也不是私自使用,而是统一上交,然后平均分配所有比丘。

耶舍虽然是外来的僧人,但是毗舍离城的同门同样给他分配,只是耶舍坚持原有的戒律,拒不接受。

在当时佛教的戒律中,僧人是不许与金钱有直接接触的,一切有关于金钱的事,都要交给在寺院中做劳役的净人来处理代办。

所以在耶舍看来,毗舍离城中比丘们简直是背叛佛门。

他四处奔走,向当地的民众说:“请不要给僧众们金钱,沙门不能使用金银,沙门不能接受金银,沙门放弃珠宝黄金、远离金银。”

不断说明这些比丘的做法不合戒律。

但是当地居民并不听他的,依旧把钱布施给僧侣。

耶舍生长在西方,哪里知道东部是什么情况。

那时候,释迦牟尼已经去世百年,佛教继续向印度东部传播。

各种戒律是根据印度西部实际情况制定的,到了东部就水土不服了,所以很多东部的僧人就因地制宜地,做了些变通。

毗舍离城的僧人修改的戒律大概有十条,比如可以存储食盐,随时食用;如果在规定时间内饭没吃饱,可以放宽时间继续进食;大多是些细枝末节的小事。

争议最大的是收取财物那条,允许比丘收取财务使用。

原本大家都默认这么做没什么问题,钱财也是保持生活,帮助大众,直到耶舍来了以后,闹腾起来。

他这种行为让僧侣和百姓的生活都很困扰,所以毗舍城的比丘们很快就把他赶出城去了,老百姓也觉得耶舍无理取闹。

耶舍在中华佛教神话体系中成为五百罗汉之一,称为僧法耶舍尊者。

耶舍觉得不能接受就这么算了。

所以被赶出城后,他马上回到西方,动员其他比丘一同前往毗舍离,与那些破坏戒律的比丘辩论。

毗舍离当地的比丘也发起动员,准备与西方比丘辩论。

在这次结集中,为了防止双方对各种问题无法达成一致意见,由东西方各推举四位长老到别处合议表决。

经过八个月的漫长辩论,最终八大长老共同表决,认为毗舍城比丘在执行戒律时的这十种做法是错误的、非法的,并决定放逐这些比丘。

参加这次结集的长老大多数来自同一个流派,后世称为上座部佛教。

对于上座部的决定,毗舍离的比丘们感到不服,他们坚持做的十事是合法的。

之后,他们另外召集了一次结集,约有一万人参加。

耶舍没有想到,自己要捍卫戒律,结果使得东西两边离得越来越远。

从参加会议的人数来看,原本很“正统”的上座部结集只有七百人参加,而被放逐了的毗舍离比丘却结集起了一场万人的大会,说明上座部的戒律因严而不利于多数僧人接受。

也正是因为占据了人数的多数,毗舍离比丘在大结集之后建立的部派被称为“大众部”。

上座部认为过去制定的戒律中的一切内容都是不可以修改的,要一一严格遵守。

而大众部认为,戒律是死的,人是活的。不同地方僧众所处的具体环境不同,在不背离一基本戒律的前提下,各地僧团可以根据情况,通过商量出个共识,来确定戒律执行细节,而不必过于死守戒律。

两边谁也说服不了谁,印度干脆在东西各自推行自己的做法,原始佛教分裂出两大传统。

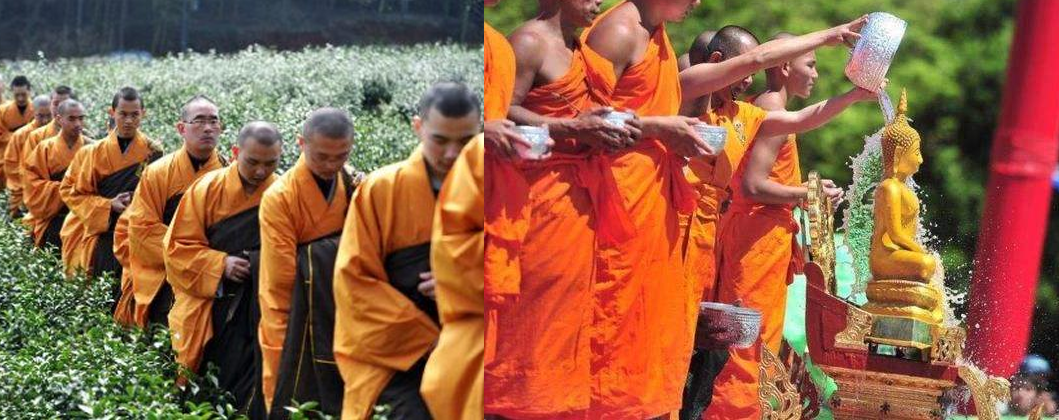

后来佛教形成不同派别,左为汉传佛教,属于大乘佛教,右为东南亚(含云南)的上座部佛教,属小乘佛教。

后果:十八个部派出现

第二次结集引发佛教部派分裂,到公元前三世纪,出现了大概十八个部派。

结论:这次结集被认为是佛灭后根本分裂的标志,从此原始佛教分裂为上座部和大众部,佛教进入部派佛教时期。