前因:刘铭传镇守台湾;后果:开山抚番。

文/全历史 张君恪

前因

刘铭传镇守台湾:1884年,中法战争爆发,福建巡抚刘铭传到台湾整顿军务,抵挡了法军对台湾的入侵。

公元1885年,清政府将台湾划为行省,原福建巡抚刘铭传担任台湾省首任巡抚。

清政府于1683年统一台湾后,让福建省管辖,设台湾府。直到1874年,日本入侵台湾,清政府才开始考虑提升台湾府的行政地位。

统一台湾的康熙皇帝

1875年,主持台湾事务的钦差大臣沈葆桢,提议福建巡抚移驻台湾。沈葆桢提出这个想法,是考虑到自己年事已高,希望有人能够分担自己职责。

但福建巡抚王凯泰提出异议,他提出台湾的饷银、物资、贸易都仰赖于福建省,巡抚移驻台湾后不利于两岸协调。他主张巡抚“兼顾省台”,也就是巡抚冬春两季在台湾办公,夏秋两季回福建办公。王凯泰的主张得到了朝廷的批准。

不到两年,日、英等国觊觎台湾岛,海防形势愈加严峻。1877年,刑部侍郎袁保恒提议在台湾单独任命一位巡抚,在台湾建省,以加强海防。

袁保恒是当时湘军首领左宗棠的党羽。在当时福建省由湘军人物掌控的情况下,他希望福建省能甩掉台湾这个包袱。

这样一来,左宗棠就能在福建筹措到更多的经费去经略西北,以李鸿章为首的淮军就得从别处想办法寻找资金建设海防。但袁保恒的建议没有被朝廷采纳。

1878年,在丁日昌的提议下,朝廷准许实行福建巡抚与闽浙总督轮流赴台。这只是不得已的暂行办法。台湾没有一位地方大员长期坐镇,海防和地方治理都很难取得成效。

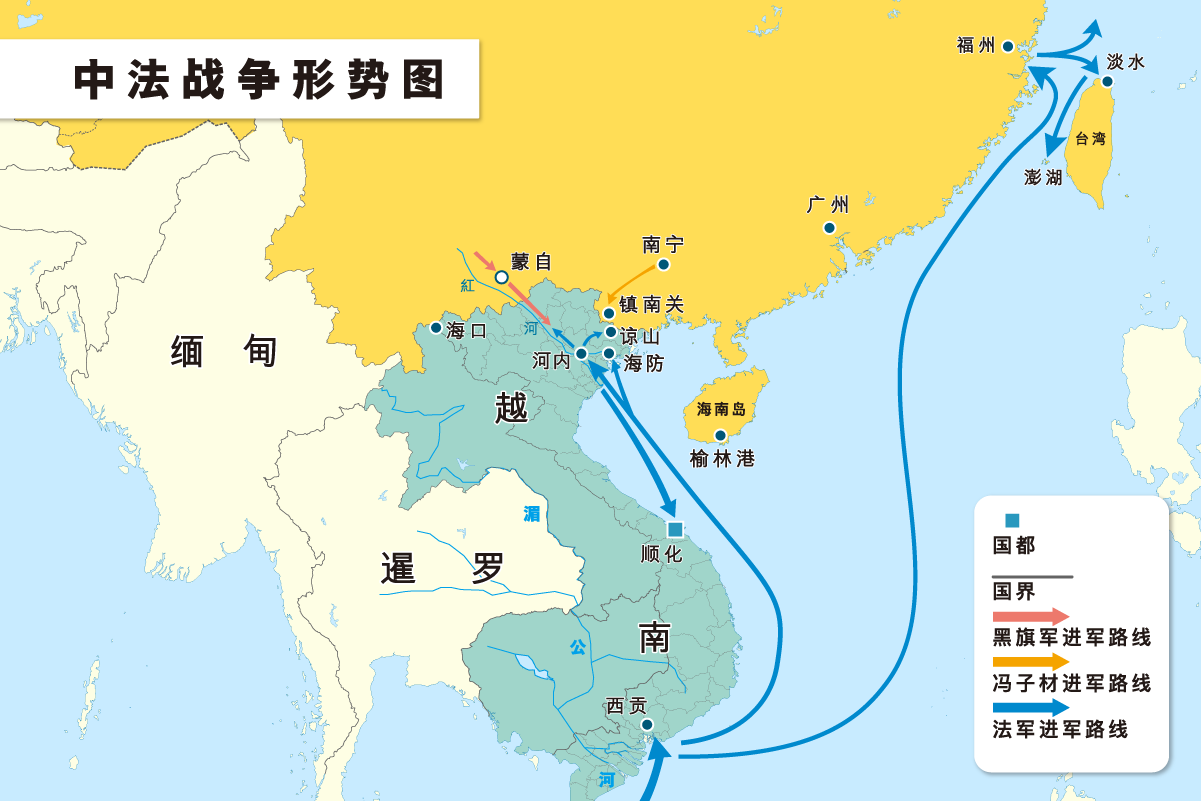

1884年,中法战争爆发后,法军入侵了台湾的基隆和沪尾(今新北市淡水区),还封锁了台湾海峡。为了防止法军占据台湾,清政府让刘铭传以巡抚的头衔全权负责台湾事务,事实上赋予了台湾行省的地位。

中法战争形势图

战争结束后,清政府感到台湾海防需要加强建设,台湾建省被正式提上日程。当时在福建督办军务的钦差大臣左宗棠重提袁保恒台湾建省的建议。

虽然左宗棠此前和湘军集团的李鸿章有“海防”和“塞防”之争,即西北边防和台湾海防哪个问题应该优先解决。新疆建省后,左宗棠认为台湾可以参照新疆建省的经验。

慈禧太后采纳了左宗棠的建议,让福建巡抚刘铭传改任台湾巡抚,在台湾建省。原属福建巡抚的事务暂时由闽浙总督代为办理。

左宗棠为了加强东南海防,和淮军集团的李鸿章在台湾建省一事上放弃了党派之争,达成了共识,对淮军出身的刘铭传出任台湾巡抚没有多加阻扰。

但刘铭传表示反对台湾建省。他的理由主要有两点:一是居住在台湾很多原住民还没有归化,台湾的开发程度还不够;二是台湾的财政需要福建的接济,他担心台湾建省后,福建不再接济台湾。

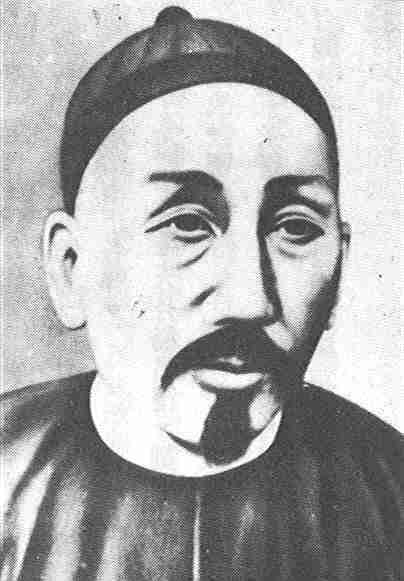

首任台湾巡抚刘铭传

慈禧接到刘铭传的奏折后,仍坚持台湾建省。鉴于刘铭传是淮军出身,闽浙总督杨昌濬是湘军出身。出于维持湘军和淮军两派在两岸势力平衡的需要,慈禧强调台湾和福建仍要“联成一气”,其用意是让他们两派互相制衡。

关于台湾省财政经费的问题,湘军和淮军在台湾建省达成共识后,也加强了合作。闽浙总督杨昌濬与刘铭传协商后,决定由福建每年协济台湾饷银四十四万两,以五年为期。至此,台湾建省一事成为定局。

后果

开山抚番:1885年,刘铭传担任台湾巡抚后,将汉人前往原住民的区域进行开垦,对原住民进行汉化改造,对抗拒汉化的原住民进行武力征讨。

结论:台湾建省是清政府一百多年来经略台湾和为防御外敌建设海防综合影响的结果。