你要我说实话,还就是“虐待”观众的那种片段,画面咔咔咔闪光,我觉得太兴奋了,观众肯定会特烦,左一拳、右一拳,刺激他们。邦邦!好玩!

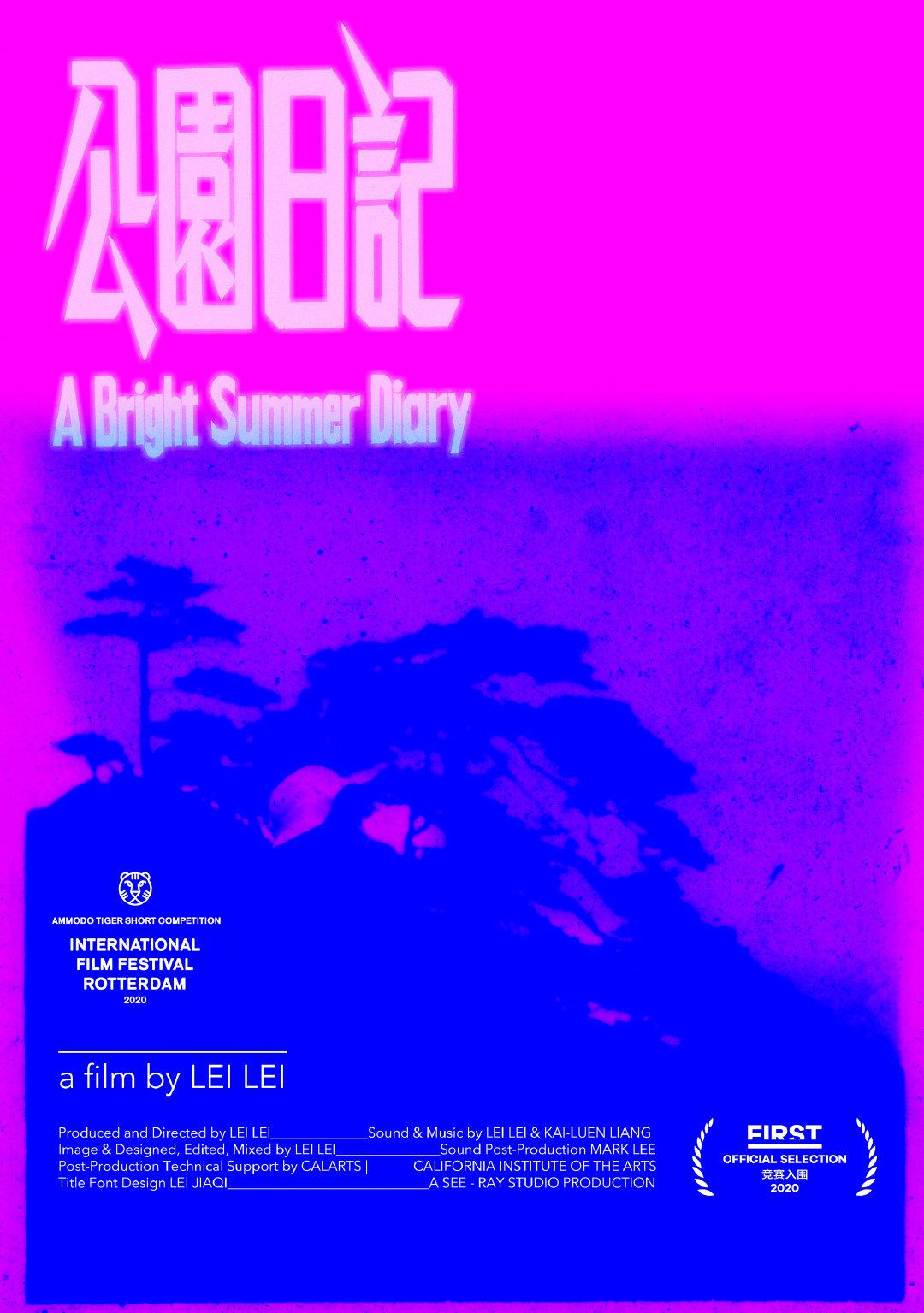

六月的一天,湖南长沙的谢子龙影像艺术馆里,短片《公园日记》放映结束。一位观众站起来,气呼呼地指责导演雷磊——“你这也能算电影吗?我从小到大看了那么多电影,导演总要表达一个东西。怎么能就随便放几张照片,让观众去猜?你太不负责任了!”

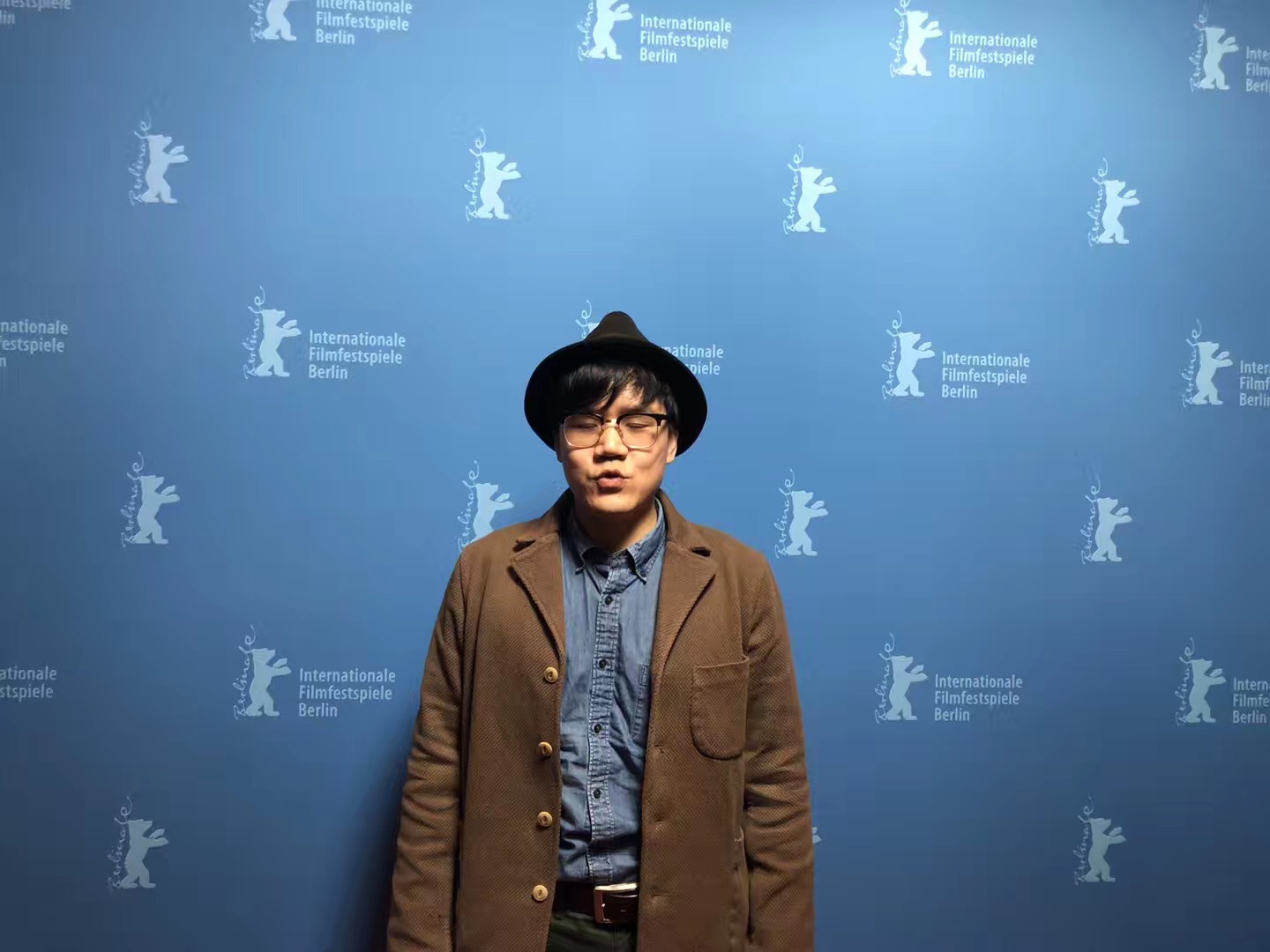

雷磊挺郁闷,但也算习惯了。毕竟他身上的标签是独立电影导演,或者用个更专业的词,实验影像艺术家。雷磊生于1985年,毕业于清华美院,过去十年间在独立动画界获得不俗的成就,《这个念头是爱》《我的我的》等短片获得过多个国际动画节的奖项,2017年起任教于加州艺术学院,2018年还被选为奥斯卡动画长片及短片单元评委。他同时还涉足了影像装置、摄影、音乐现场演出等诸多领域。

雷磊

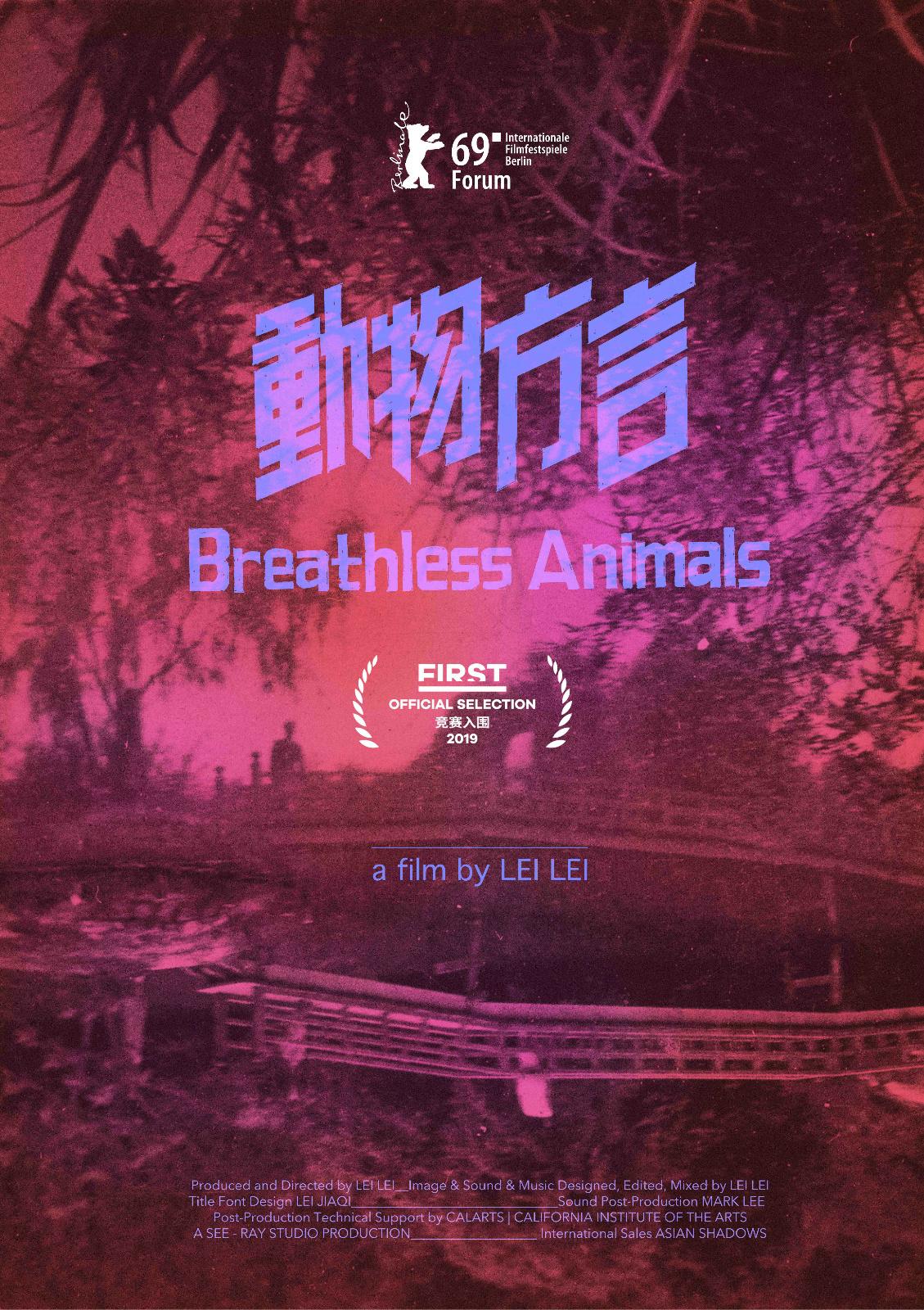

艺术家不讲通俗易懂的类型化故事,追求打破常规的视听语言。这对于普通观众来说或许意味着不知所云。不止在中国,去年雷磊的第一部长片《动物方言》入围柏林电影节论坛单元,同样也有女观众没看几分钟就受不了,“愤然离场”。

有人厌烦,也有人不吝赞美之辞,通常是那些渴望审美挑战的迷影爱好者。正如《虹膜》的影评所说:“比一般影片更具有艺术品的质感,一定会受到世界各地的结构主义者和艺术爱好者的喜爱。”七月底,我在青海西宁FIRST青年电影展的短片单元观看《公园日记》,尽管雷磊没来现场,但举手发言的两个电影专业学生,不约而同地倾诉了对这位作者的情有独钟。豆瓣页面留下一些好评:“惊艳!”“个人年度十佳!”

直观点描述,《动物方言》《公园日记》的观感就像是属于艺术次元的PPT,影像素材大多来自老照片、公共影像,而母亲的口述作为背景音贯穿其中,叙述内容关乎文革时期的家庭遭遇。通过画面和声音的结合,雷磊将私人家庭记忆与中国二十世纪的发展和变迁结合在一起,但并没有起承转合的故事线,只有抽象的种种视听意象,就像诗歌,可供自由解读。“动物”是母亲的梦境,她年轻时去北京,骑自行车不小心碾到野猫,晚上做了猫的噩梦。而“公园”是庐山牯岭街心公园,八十年代,酷热的夏天,一家人曾来此避暑。

“这些口述历史的故事像镜子的碎片,或是像湖面的倒影一般,拼贴出另一个我未曾想象的世界。”雷磊的解释很模糊。他本就无意做出清晰而具象化的指示:“我想非常开放地把声音、图形和画面展现给观众。商业电影总是给我们一种习惯,它有非常严格的故事线条,情感和生理都融入很多;在电影院中,导演占领着霸权,告诉观众什么是历史、什么是社会,价值观是什么,而我想把更多空间和理解交给观众去定义。”

《动物方言》

北京东城的老胡同里,推开一扇红色铁门,四合院里朝南的小屋,就是雷磊和法国艺术家苏文共用的工作室。房间各个角落都藏着上个世纪中国的老物件,从各个老书店和旧货市场收集来的胶卷、老画报、明信片……这些都是雷磊的创作素材,分门别类扫描进电脑,比如说“假山”文件夹里,就全都是各式各样的假山照片。有些资料还没来得及整理,他随意打开一袋给我看,里面是一些病历档案、X光片,看起来应该原本应该是某个医院的所有物。

雷磊

按照刻板偏见,实验艺术家们应该清高、怪诞,不好接近。事实是雷磊的笑容很热情,微信头像是只哭丧着脸的可爱米菲兔,回消息会加上亲切的“~”。我们交流了最近追看的流行影视,比如武侠动画《雾山五行》,雷磊兴奋起来,“打得那叫一过瘾。”

雷磊觉得有必要说明一下:“我跟你说,很多那种实验导演,我是说某些中国假的实验导演,他们会把自己伪装成好像不食人间烟火,伪装成怪咖,作品惊为天人,像是石头里蹦出来的。其实根本不是那样。”他打了个比方,来解释实验与流行之间的关系:“如果说商业片、大众流行电影是普通话,实验电影就是一种方言,好比是成都话或是粤语。又不是说你讲方言,就跟讲普通话的完全是两类人了,大家同样在用语言交流。只是说观众要是能听懂这种方言,就像拿到一把新钥匙,能够打开一个新世界的门,如果听不懂,就会觉得这只是一种怪腔怪调。”

“啊,你看!”雷磊突然停下来,全神贯注地望向窗外——屋顶的瓦块上,有只肥橘猫路过。

雷磊拍的猫

那个下午,我们与雷磊聊了他的电影创作、家庭回忆,以及作为艺术家的生活感悟。

全=全现在

雷=雷磊

我左手特别厉害,我就要把左手砍掉

全:过去十年间,你的独立动画短片屡获国际奖项,那么为什么最新的两部作品《动物方言》《公园日记》不再使用手绘动画讲故事了,是在寻求某种转型吗?

雷:我原来做那种很卡通的短片,所谓的独立动画,到一定阶段觉得没什么劲,没有什么突破,小朋友的动画可以不用再做了。

2010年,雷磊在清华美院念研究生时,花了一周做出短片《这个念头是爱》,描绘了热恋时的快乐

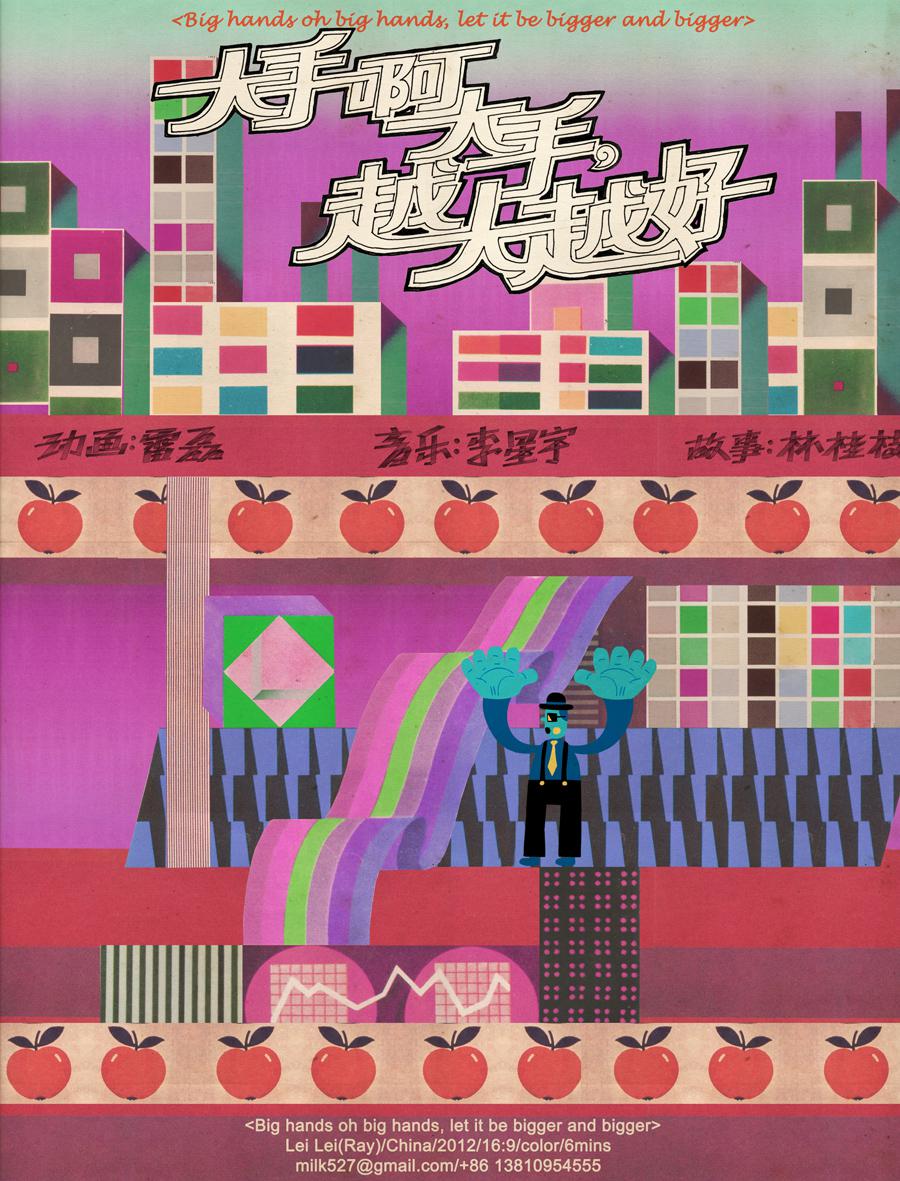

全:没什么劲吗?其实那些短片都很棒啊,我特别喜欢《大手啊大手,越大越好》,有天马行空的想象力。

雷:就有点小聪明吧。但是大家都明白,这种小聪明不能吃一辈子。谁年轻的时候没点小聪明?都觉得自己是个小天才,都觉得自己有超能力。这种光环到一定阶段就会消失,就是要寻找一个突破。

我左手特别厉害,我把我左手斩掉,看看右手能不能用。

雷磊的动画里有五彩斑斓的画面,奇妙而纯真,《大手啊大手,越大越好》描绘了一个工厂,人们的手被充气之后变得特别大,这样干起活来就特别快

全:砍掉左手,就是不能用绘画讲故事是吧?

雷:对,我能用但是我不用,“手中无剑,心中有剑”,哈哈哈,置之死地而后生。

全:再解释一下吧,是不是那些动画的制作方式,对你来说已经非常套路了?

雷:对,我已经非常油滑了,到最后就没有太多挑战了。

我做动画本来也是因为叛逆。当时在学校学动画,老师教你,要有脚本、分镜头什么的,这些东西教一大堆,没什么用。我就不想那么做,我就想自己做这种自由的卡通短片,天真浪漫的,我就可以自由表达了,也可以去电影节啊。

我就觉得做5分钟的动画短片不过瘾,也没劲了。别人说你的风格真好,你这种讲故事的办法真有意思。我觉得这是我的长处,但是如果我抱着这个不放的话,我永远不会再往前走一步。

我就不画画,我也不要讲故事,要用一个工作方法来替代,短片《照片回收》就是一种测试,包括后面还做了《手工照片上色》也是一种测试。我想用一个工作方法、一种系统思考方式来替换天马行空的想象力。

《照片回收》

全:从《照片回收》到《动物方言》《公园日记》,你不再创造新影像,转而开始为老照片赋予新含义。当然也有人调侃,你这种“旧物影像”的呈现方式就是PPT电影 。老照片的价值是什么呢?你希望观众能够获得什么感受?

雷:现在互联网上这么多短视频、移动影像,微博等流媒体平台也每天推送着新短片,但前一天的爆款第二天就又被新的覆盖。那我就有点不太明白,为什么这样一个图像、影像泛滥的年代,我们还要生产新影像?

《照片回收》的形式感还是太强了,还是一帧一帧特别快地在电影院里放映了5分钟,还是不能达到电影的张力。然后就有可能某张照片刺激到了我,突然觉得这张照片不能只停留0.1秒,它应该停留个10分钟。《动物方言》我就想试验一下,希望观众去凝视这个照片。

《动物方言》

后来我就这么胡来,也不是纯胡来吧,也学习读书看展什么的。后来我开始明白,原来观众在观看影像的时候,不是在消费表面的图像,而是在看艺术家如何处理图像。伟大的艺术家,包括威廉·肯德里奇、阿涅斯·瓦尔达,其实大家关注的是艺术家的视野,艺术家的眼睛怎么看这个世界。瓦尔达是摄影师、电影导演、Video Artist,她那种天真的眼睛,我觉得太伟大了。

雷磊在法国阿尔勒摄影节,参加瓦尔达的纪念仪式

我最讨厌别人说我前沿,明明太土了

全:相对于电影工业能够制造出的视听奇观,独立电影的优势是什么呢?

雷:我们学习电影,好像总是被技术所迷惑,要秀技术。但其实尤其到2020年以后,观众还会惊讶于任何奇观吗?哪怕漫威都做成宇宙了,已经没有什么新的视觉奇观,能够让大家在电影院里感觉到惊奇了。这就是我的一个初衷。

很有可能再过10年,一些基础的动画技术AI都可以完成,但是人的细微情感还有逻辑辨证能力,这是AI所不具备的,我觉得这是艺术家的价值,也是电影导演的价值。个人独立创作不可能达到《钢铁侠》的工业水准。独立创作者最珍贵的是,应该有自己的执着和突破。

商业电影有投资方,要求回报率。像我们这种的,没有人给你钱对吧?那你干嘛要做个电影?你不做得狠一点、疯一点,把自己做得稍微独特一点,不然还有谁会记住你?狠不是说对把观众当作敌人,是对自己的狠,也是对既定标准的狠。

全:但其实独立电影也算是个圈子,还是有另一套既定规则?

雷:对,在欧洲做独立电影,你需要做 presentation,要参加一些电影节的市场环节,需要meeting,见各种人,填一堆表格,申请一些电影基金,可能过了四、五年以后才拿到前期制作资金,过了七、八年才拍完,那个时候已经你都没有创作激情了。

我的性格是我发现有一个东西已经固定模式化了,我就要跳出来。当然这话也是自我安慰。我特别烦这种固化的结构,都是人为定的条条框框,去他妈的,投资和回报。我就是胡来,很粗糙的,很反工业的,非常低成本的,但是能清晰的表达自己,把作品投射到大银幕,但是能送到一个最好的电影节上。

全:一个人做反工业的电影,你最兴奋的是什么?

雷:你要我说实话,我特兴奋的,还就是“虐待”观众的那种片段,画面咔咔咔闪光,我觉得太兴奋了,观众肯定会特烦,左一拳、右一拳刺激他们。邦邦!好玩!

全:《动物方言》《公园日记》得到两极分化的评论。有些观众会跟你一起兴奋起来,但也有很多观众根本不理解。你怎么消化这些差评,如何和观众沟通?

我不太能理解的评价就是“猎奇”,他不能理解你这个东西为什么好,所以就要用一种很揣测的、标签化的心态去解读,我觉得这个是最不好的。我记得湖南的那位年长观众就说,听说你在美国教书,入选电影节,是不是因为你把这些中国人的照片放给外国人看,他们觉得猎奇?

我就坐下来踏踏实实地跟老人家讨论,我说中国五、六十年代的电影多了,您觉得外国人都会很喜欢吗?他想一下,说他们都会喜欢。那如果给外国人看五、六十年代的印度、尼泊尔、伊朗、南非、墨西哥……他们会喜欢哪个?老人就有点不知道说什么了。我说根本就不是这个原因,有的时候我们太狭隘了,这个世界大了去了,每个人都有自己的记忆,别人也不会那么着迷于你的五、六十年代,对吧?我们要看的不是猎奇画面,而是要看看导演用什么视角去看待这些图像和历史。然后你再想想你个人的观点,你怎么去看?

然后他想了好久,他说可能我们这代人的思维方式就不一样,我们就不允许有一个人怎么去看,我们当然是集体怎么去看了。这就变成一个有意思的争论。

《公园日记》

全:实验电影毕竟是小众属性,大部分普通观众都把电影当作娱乐,很难接纳你这种“奇形怪状”的东西。

雷:我不知道是不是因为我们缺少普遍的现代主义的美学经验。比如说杜尚,他的作品《泉》是一个小便池,我们需要关注的也许并不是小便池表面的工艺。艺术家想用这个作品去嘲笑美术馆,嘲笑艺术品的评判标准。但是可能现在我们大部分人进入美术馆,考虑的就是这个雕塑的烤漆真好看,这个技巧真好,我们在理解这种工艺技术。我们好像还没有从古典进入到现代主义,还缺乏一种审美价值判断。

而且因为我们经济增长特别快,电影工业增长得很快,大家对电影作为消费品的概念更深根深蒂固一点。

是不是有点太学术了?我不想采访变成一个学术讲座,也挺讨厌的。

全:那聊聊有意思的作品吧。你去参加各种国际电影节,有看到让你眼前一亮的影片吗?

雷:我去鹿特丹电影节的时候,专门去找一些犄角旮旯没有人看的。这种“大闷片”就是在电影院看才有效,放到小屏幕上魔法就消失了。有一个新加坡导演拍爬楼梯,一直爬了70多分钟爬到顶楼,看到日出,结束。电影还有这样的?观众啪啪啪地被打脸,太兴奋了。

北京电影节放的《鸟类变形记》也是家庭历史回忆,这导演姐们太牛逼了,镜头太漂亮了。我觉得玩这个东西,永远不会孤单,永远有人和你在统一战线,还跟你竞赛。

《鸟类变形记》

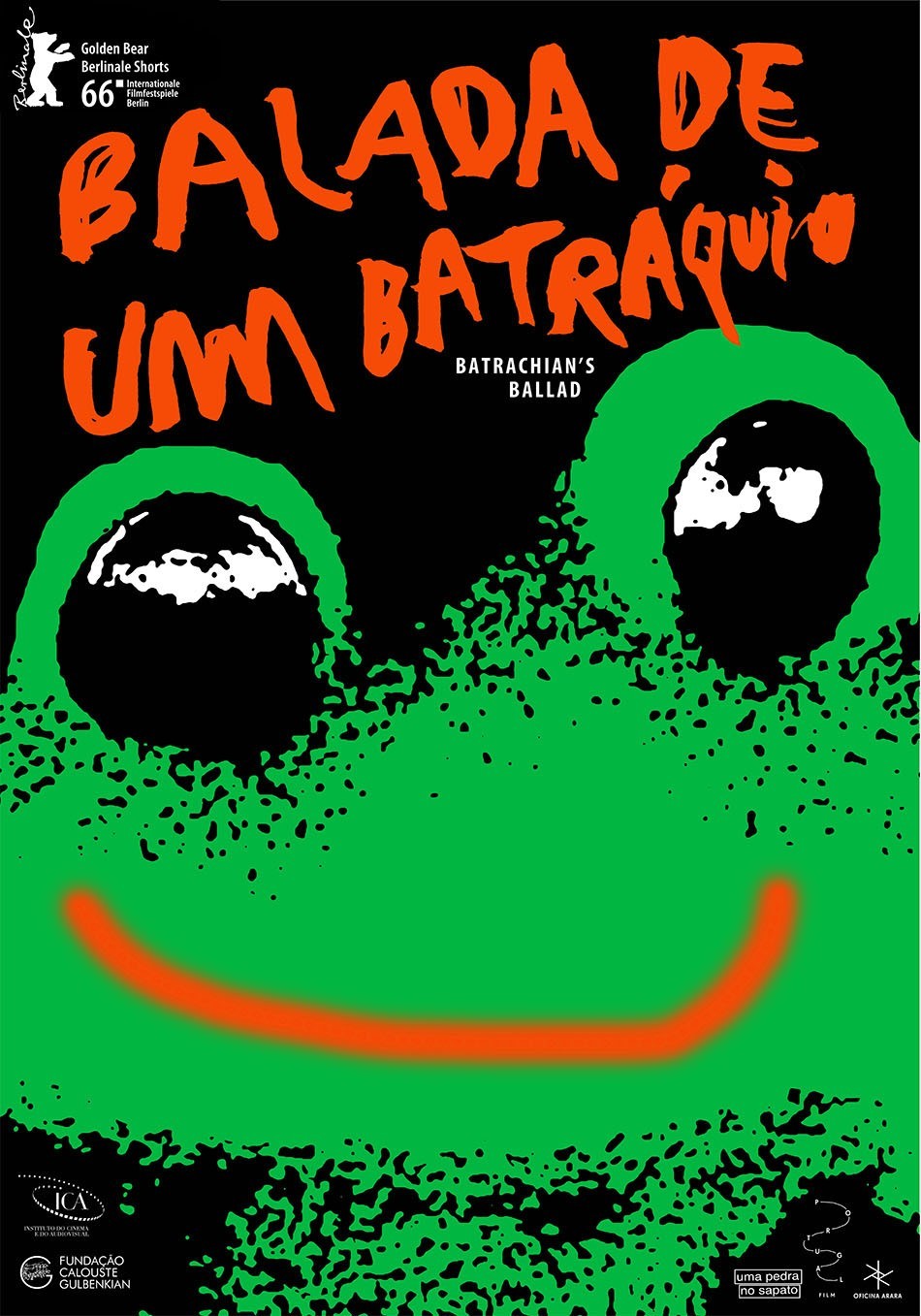

16年柏林最佳短片金熊奖,1992年出生的葡萄牙女导演莱昂诺尔·特莱斯的《青蛙情歌》,关于吉普赛后裔的一个故事,比较偏向于行为艺术,人家走得更远。古人说的人外有人天外有天,我反思我在哪,我根本就在原地踏步。说实话也不奇怪,我玩的东西都是人家玩过的。

《青蛙情歌》

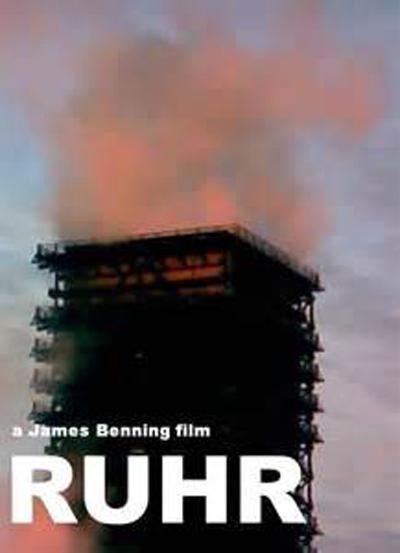

我们学校的同事詹姆斯·班宁,快80岁的老爷爷了,《鲁尔区》巨棒,就拍一个烟囱冒烟拍一个小时,就是长镜头。哇塞这是什么?太恐怖了。我们跟他比太安稳了,年轻人一点儿劲都没有。

反正我很讨厌网上有人批评我什么玩创新,走得太前沿,我真的太土了。我觉得我的东西唯有足以骄傲的,就是稍微真诚一点。你觉得我怪,我还觉得太稳了。

《鲁尔区》

全:有看到印象深刻的中国电影吗?

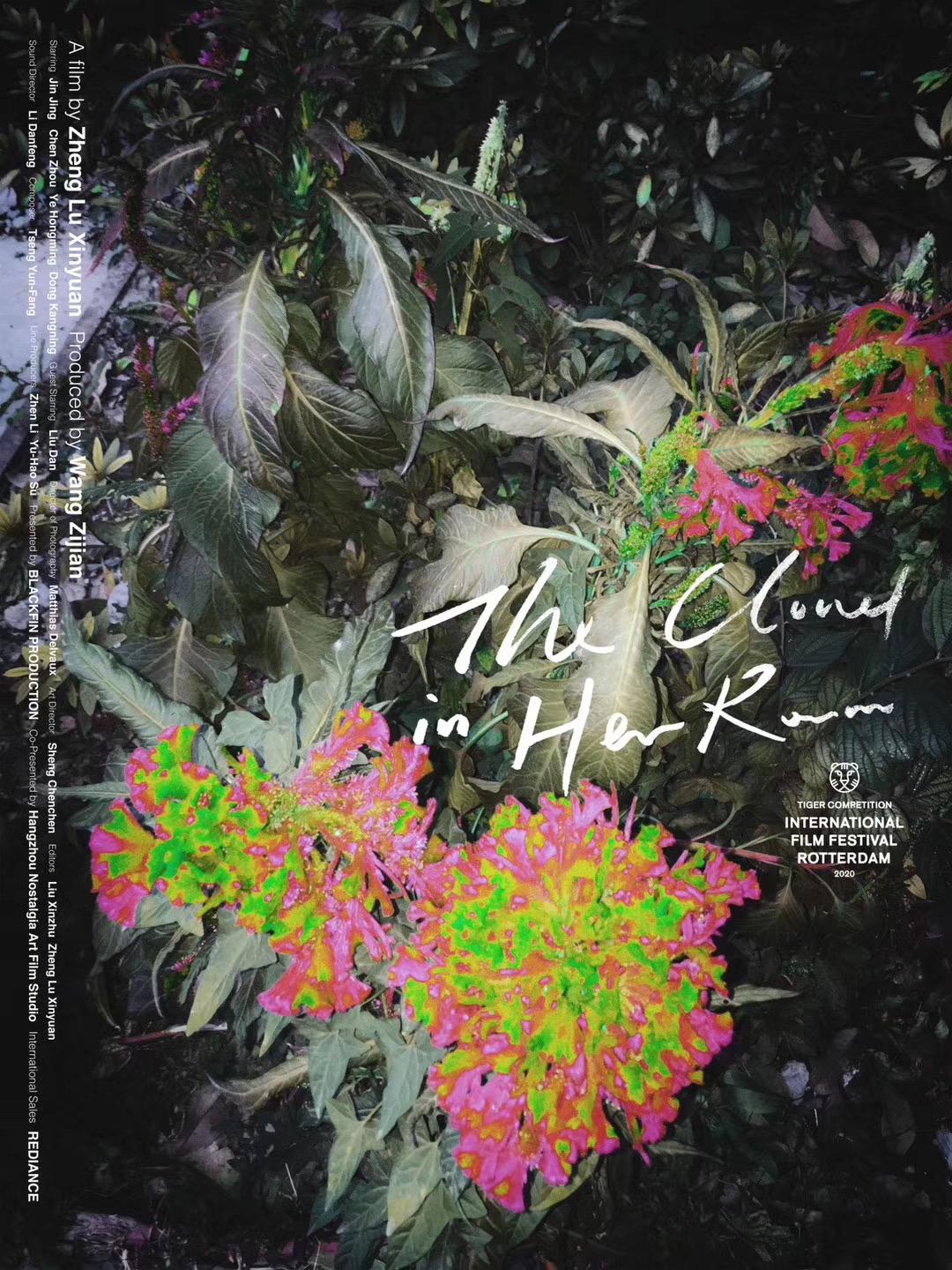

雷:我在鹿特丹看到咱们的电影,郑陆心源的《她房间里的云》,我觉得也很好,都懵了,怎么妈妈会跟女儿接吻了?而且都是黑白的,反色的效果也特别惊艳。当然肯定有它的缺点,但是能在电影院看到这样的中国电影,我觉得还是很好的。

那为什么在国内电影院就看不到?当然这就不是我们青年导演该考虑的问题了。

《她房间里的云》

年轻人觉得父母很落伍,但其实我们是缺乏经验教养的一代

全:《动物方言》《公园日记》用了你妈妈的声音当背景音,她讲了文革时期家里的遭遇。为什么想要这种口述家庭历史的形式?

雷:挺惭愧的,好像是人渴了就要喝水,饿了就要吃饭,我觉得要去做家庭口述历史,恰恰表明跟家庭的连接不够深。我们这一代人跟上一代人还是有很强的隔阂,我这个时代的亲情就是很符号化的东西。过年回家,七大姑八大姨变成一种符号。亲戚们来了以后,大家的话就是一些场面话,你不了解他,他也不了解你。

为什么我觉得口述历史有意思呢?我的某位长辈跟我说,他曾经看到过一群日本鬼子,他很害怕地藏在了油菜花里。我读过小津安二郎的的口述自传,他当时跟着日本军队走在中国的大地上,突然觉得有些内急,躲进油菜花,突然发现旁边有个黑黝黝的老农,很担心地瞪着眼睛看着自己,他就安静地提起裤子,继续跟着军队走了。

这位长辈讲完之后,我就觉得他不再是一个亲戚符号,而是一个活生生的、有故事的人,他的经验会跟我的产生交集。

全:在做电影的过程中,你对家人有产生什么崭新的认识吗?

雷:我妈妈跟我讲了她哥哥青年时期离家出走的故事,我都不知道这件事。

我姥爷因为历史运动离家去农场,亲姥姥去世了,有一个新姥姥。这个后妈想要管我舅舅,去学校告了他的状,他就不服管,离家出走很长时间,赌气住在别人家楼梯的拐角处,搭了一个床。哪怕他后来回到了家里,也从来也不叫爸爸妈妈。l

我舅舅现在也是一个很怪的人,他是被记忆灼伤的一代人,脑子不太正常,拧不过来了。但我不知道他到底是怎么回事,都不爱搭理他,聊完了才发现他有这段故事。

《公园日记》

全:这种隔阂挺普遍的,现在有很多年轻人并不了解自己的长辈,可能也根本不感兴趣。

雷:有一些年轻人可能会觉得自己的长辈很落伍、很无趣,但其实一聊,发现人家根本就不是那么回事,人家的经历也很丰富,摸爬滚打半辈子过来的,也许你在担忧或者焦虑的东西,在人家眼里根本不是个事儿。

我参加过青年志(专注于调研青年文化的营销咨询机构)的一些活动。某些年轻人特别希望教育父母,有一个留学生带着父母在美国玩,他觉得父母有点不适应,分享了一些糗事。还有一个孩子教父母怎么用社交媒体。现在还有些短视频博主,会让农村老太太演一些特搞笑的东西,类似这种。我觉得这样有点不对。

全:你觉得这些年轻人的想法出了什么问题?

雷:很关键的一点,并不是我们这一代,就比他们那一代懂得多,或者聪明得多。

西方人不讲孝顺,但是年轻人对父母会有一种respect,女儿可以穿母亲的婚纱,可以用奶奶的名字。

当然西方有西方的问题,我们不聊,聊咱们的。改革开放这几十年,时代快速发展的结果是割裂,我们已经不相信父母的经验了。消费都不用纸币,用支付宝。上一代人的生活经验都没用了,剩下的是什么?社会新闻天天就在渲染代际之间的割裂,就在说大妈倚老卖老抢占篮球场跳广场舞。

但其实我们忽视了父母那一代人经验对我们的宝贵价值,他们的经历远比你的更残忍更生猛。我们是缺乏经验教养的一代,但问题是我们还非常骄傲和不自省地去拒绝年长一辈的经验,我觉得这很恐怖。我们就会变得很轻浮,就会容易一惊一乍。

我记得《动物方言》在北京放映之后,有个观众就说发现留学生都喜欢做历史运动时期的事情,明明跟自己的生活都没有什么关系。他觉得这很奇怪,为什么你们要谈论这些,是不是为了讨好西方人,让西方人关注到你的苦难?

我觉得可能年轻人特别想要把自己变成新一代,只处理我们现在遇到的事情,觉得全世界都在关注我们,因为我们在腾飞。我觉得这放在一个宏观的国家层面很好,能够带来雄心。但是现在互联网上社交网络上,每个人都是这种思想,可能很多人的年纪还很小,这就很奇怪。

《动物方言》

生活很多焦虑,电影是甜蜜的时刻

全:听起来你在创作上很笃定,想法也都执行出来了。你会因为什么事情而焦虑吗?

雷:焦虑不在创作上,更多都在生活上。年初我在洛杉矶,3月份就开始买回国的票,回不了北京,当时就特别焦虑,也觉得艺术创作一点用都没有。国内有疫情的时候,也不能帮助家人。手机通知机票变动,一看,操,又被取消了,10万块钱都被扣在里头了,很多人都是这样。

我也不需要强调自己的困难,大家都一样。尤其是我们80后现在上有老下有小,全部在你身上。女性生完宝宝之后,她们都需要跨越崇山峻岭的压力才能再回到事业上来,创作比起来太 easy了吧。

说到底,焦虑有一个根源:自由自在的创作是非常奢侈的事。尤其是在当下做创作,做这种貌似无意义的事是非常奢侈的。我们刚刚也聊到过社会发展的巨变,有可能你身边的小伙伴突然投入到炒股牛市里,突然随手就赚了1000万。

创作真的是非常奢侈的。并不是说你努力就可以,需要有时运,起码你得有个好的生活环境,不能说生活都解决不了,还想着怎么震撼观众。

全:虽然不能随手赚到1000万,但你能够在养得起家的同时,继续进行自由的创作,也可以说是非常幸运了?

雷:对。我能够做这些东西,能够被观众看到,已经非常幸福了。

全:在充满烦恼的生活里,电影能够带来什么帮助吗?

雷:电影是甜蜜的时刻。

疫情期间,我为了麻痹自己就看了很多的电影,记得看杨德昌的《一一》,其中有一个小片段,洋洋躲进教科片放映室里,一个女孩走进来,裙子被门挂住了,露出白色内裤。她四处找座位,融进了教科片的影像里。这时候空中打了一个雷,外面开始下雨了,姐姐婷婷和小男朋友在路上吵架。

我觉得这太棒了,当时我一下子就泪流满面。生活中有很多痛苦,都比创作要困难多得多。但是我们把这些东西揉碎了、掰开了,无非就是为了不那么快餐地去吃一些东西,我们还可以尝到这种甜蜜的味道。

电影《一一》

————

请微信搜索关注公众号“全现在”,朋友圈的世界也会不一样。