前因:亚历山大政征服波斯;后果:返回巴比伦。

作者:王梦娇 / 编辑:陆伯让

前因:亚历山大政征服波斯

公元前329年,亚历山大率军入侵巴克特里亚,杀掉总督拜苏斯,得到波斯帝国。

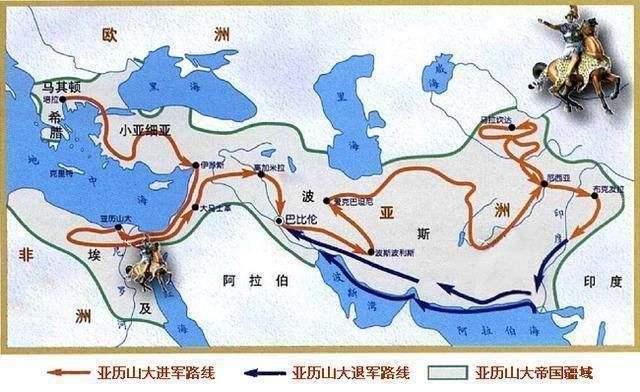

公元前334年,马其顿国王亚历山大远征东方,侵略印度。

那个时候的印度还是被叫做婆罗多(梵语的印度)的神秘土地,但是经历了波斯的侵略与统治,印度已经被揭开了神秘的面纱。

当波斯实力逐渐衰败后,印度开始了各个小国之间的混战。

亚历山大征服波斯后,望向西南,印度这块神秘的土地对他也极有吸引力。

公元前327年,他一路向东朝印度进军,此时的印度各个小国各自为营,非但不齐心御敌还想着从中获利。

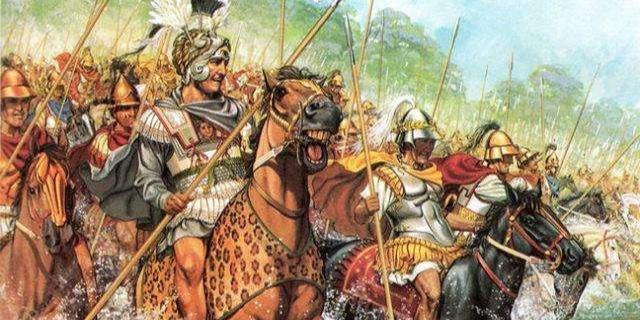

从翻越兴都库什山脉进入印度后,亚历山大帝就一路势如破竹,将印度北边的多个国家收入囊中。

他们少有对手,比较像样的印度土邦就是保拉瓦王国。

这里的王公波鲁斯率领,开始了同马其顿军艰难的战争。

此时的亚历山大军队有近五万名士兵,其中以轻重步兵为主要形式以及优势战斗力,而波鲁斯的军队也丝毫不示弱,士兵数量接近5万,战车数百辆,除此之外,还拥有近200头战象。

双方蓄势待发,在海达斯帕斯河两岸开始了对峙。

亚历山大是个善于谋略的领导者,率先想到了用声东击西的办法,打破两军僵持的局面。他派了几个分队扛旗在河沿岸向不同方向移动,混淆了波鲁斯军队的视线。

看着多个部队分散前进,波鲁斯搞不清楚对方究竟要干什么。

正当他们疑惑不解时,亚历山大的一支精锐部队已经神不知鬼不觉地在海达斯帕斯上游渡河了。一上岸,他们就绕到波鲁斯军队的后方,来了个出其不意的偷袭。

波鲁斯也很快意识到被骗了,立即改变军队部署,双方正式开始了交战。

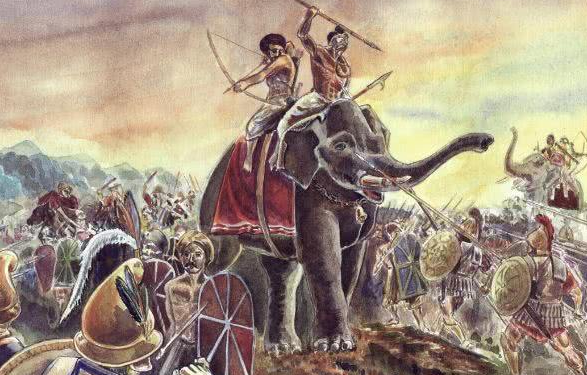

利用巨大的战象是印度军的最有特色的作战方式。

波鲁斯安排战象间隔15米分布,骑兵则在战车的两侧护翼,战象的巨大伤害范围与冲击力是印度军的优势所在。

但这样的阵势还吓不倒亚历山大帝,在收服波斯与小国的战其他印度小国的战争中,他已经见识过此种排兵方式,自有一套应对措施。

针对战象特点,他先是派骑兵出击,用弓箭手对抗印度的左翼骑兵,取得胜利后立即率领部队主攻对方右翼骑兵,这样迂回的战术布置立刻让波鲁斯失去了骑兵的掩护,剩余的步兵则只好围绕战象形成保护。

于是波鲁斯下令让大军集体向马其顿军进攻,希望能扭转局势。

然而,往日里所向披靡的战象在这场战斗中却频频失利,讨不到便宜。

在海达斯佩斯的河岸上,土质松软泥泞,战象的活动因此受到了限制,而对方看到战象军阵缺乏骑兵保护,直接用斧头,短枪等武器攻击战象的腹部、腿部以及眼睛。

慌乱中,战象大量死亡,而活着的战象向后撤退途中竟踩死了不少印度军。亚历山大在这时缩小包围圈,派骑兵围攻,配合步兵一步步击败了波鲁斯军。

最后,波鲁斯军团几乎全军覆没,战车也全数毁灭。亚历山大俘获了投降的波鲁斯和他的儿子,宣告了这场战争的最终胜利。

尝遍了胜利滋味的亚历山大还是不满足,带领着远征军继续向东,一直到达了希发西斯河。

就在这时,军中开始传播疫病,再加上长年的征战让士兵们看不到尽头,等不到结果的失望让他们开始了集体的罢工。

无法调动士兵积极性,下一目标难陀王国的实力有十分强大,就算再富有谋略与头脑,没有了士兵支持的亚历山大也是不可能成事的,无奈之下,他只好放弃向恒河前进的计划。

在公元前326年他停止了东征,宣布撤军。

经过两年的跋涉,亚历山大终于返回了巴比伦,长达10年的东征终于结束了。

后果:返回巴比伦

公元前324年,亚历山大率军返回了巴比伦,结束了为期长达10年的东征。

结论:亚历山大的入侵把印度卷入战火,为人民带来灾难。但从文化角度上看,希腊文化由此传入印度,形成东西方文化碰撞与融合。客观上也在经济方面促进了希腊与印度的交流。