前因:亚历山大东征;后果:塞种人入侵。

作者:翟书宁 / 编辑:陆伯让

前因:亚历山大东征

公元前327年,亚历山大征服印度西北部,希腊文明开始传入印度。

公元前180-公元10年,在印度西北部和北部有许多小国家,兼具印度文明和希腊文明的特色,被称为“印度-希腊王国“。

巴克特里亚王国成为这种文明交汇的开端,国王德米特里一世功不可没。

但是当初德米特里一世只想搞一个希腊国家,对印度土著不屑一顾,国家希腊化的程度之深,以至于历史学家在说起这个王国时,都得特别强调成希腊-巴克特里亚王国。

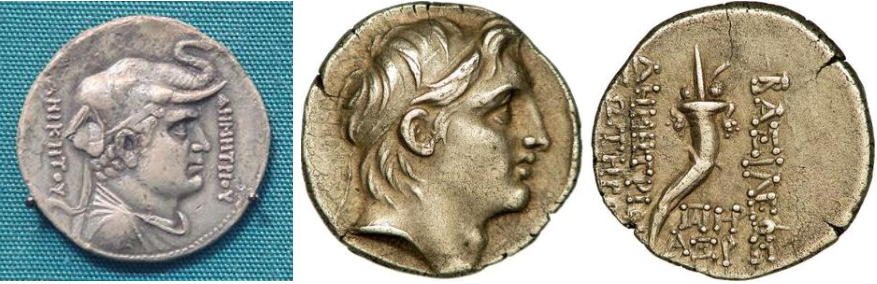

当时铸币中的德米特里一世,

因为那个时候,希腊文化在西北印度十分强势。

公元前327年,亚历山大推翻波斯帝国,一路向东征服,占领了西北印度的许多地区。

之后他撤军回国,但留下一部分军队巩固已征服的土地,部将塞琉古建立起塞琉古王国,统治着西北印度与中亚地区。

趁着权力空虚印度人旃陀罗笈多建立起孔雀王朝,向西北印度扩张。

旃陀罗笈多与塞琉古订立和约,瓜分了曾被亚历山大征服的西北印度,希腊文化和印度文化相互交融汇合,但是希腊文化始终是统治者的憧憬。

德米特里一世自己就是希腊后裔,一心想要恢复祖先的荣光。

他的巴克特里亚王国原本是塞琉古王国的一部分,趁着内乱独立出来。

大约在公元前200年,德米特里一世继任巴克特里亚王国的国王。自幼接受的是希腊式的教育,常常以希腊人的领袖自居。

此时,西边的塞琉古王国正处于内乱与动荡之中。而东部的孔雀王朝,自从强大的君主阿育王去世后,王国内部就陷入四分五裂,国力渐渐衰落。

这就为德米特里一世对外征服打开了方便之门。

德米特里一世是一位具有雄才大略的君主,且生又逢时,他立志要发展壮大自己的国家。对于“自己的国家”,德米特里一世的定义可不单单是巴克特里亚王国那么简单。

德米特里一世自幼接受的是希腊式的教育,常常以希腊人的领袖自居。他的目标,就是统一曾经被亚历山大征服的土地,将自己希腊同胞从印度孔雀王朝的压迫下解救出来。

在这种想法的指引下,德米特里一世向印度发起了一系列的征服战争。

三国的大致位置

印度北部原本就已经分裂成一个一个的小城市、小部落,实力原本就很弱小,彼此之间还内斗不休,根本不是巴克特里亚大军的对手。

于是,德米特里一世顺利地将印度西北部的犍陀罗、旁遮普等地区纳入自己的统治下,还顺便征服了中亚地区的喀布尔。

经过长期征战,德米特里一世建立起一个疆域广阔、实力强大的巴克特里亚王国。

王国的范围不仅囊括了曾经被亚历山大征服的西北印度,甚至还包括了塞琉古王国东部的一部分。由于统治阶层大都是希腊人和马其顿人,整个国家的希腊文化氛围特别浓厚。

因此,由德米特里一世缔造的这个国家又被称为希腊-巴克特里亚王国。

但好景不长,希腊-巴克特里亚王国的统一并没有维持很久。

德米特里一世去世后,国内就爆发了一次重大的叛乱。

当时,欧克拉蒂德斯管理着以兴都库什山为界王国北部地区。结果,欧克拉蒂德斯凭借自己强大的实力,宣布自立为王,不再服从国王德米特里二世的统治。

德米特里二世大怒,亲自率领军队前去讨伐欧克拉蒂德斯,可惜战败而归。自此,巴克特里亚王国分裂为南北两半。

希腊-巴克特里亚王国分裂后,两国之间之间攻伐不休,结果两败俱伤。

巴克特里亚王国也走向衰落,渐渐分裂成了许多各自独立的小国家。这些小国家因为深受希腊与印度文化的双重影响,形成了一种特殊的艺术风格。犍陀罗王国的艺术最能代表这种风格。

犍陀罗佛像并不像印度传统的佛像那样,反倒在外貌长相、衣着打扮都与希腊雕像具有异曲同工之妙。

有的佛像甚至梳着希腊人的发饰,有着波浪卷发,身披希腊大褂,活脱脱是一符希腊人的打扮。只是神情之中透露着庄严肃穆,头部带有光轮,可以看出印度传统佛教的影子。

印度雕像(左)犍陀罗佛像(中)希腊雕像(右)

后来,印度-希腊王国在塞种人持续不断的骚扰和入侵下最终灭亡。但它们的文化在中亚地区、印度次大陆及周围地区产生了重要影响,甚至还沿着丝绸之路一直传到了中国。

后果:塞种人入侵

公元10年,在塞种人持续不断的入侵下,最后一个印度-希腊王国最终灭亡。

结论:印度-希腊王国深受希腊文化、波斯文化和印度文化的影响,形成一种独具特色的混合文化,对周边地区文明的发展产生了深远的影响,也为后世留下了许多精美绝伦的艺术作品。