可能换一个人在石敬瑭的位置上,也不得不做“儿皇帝”。

文/全历史 锦灰堆

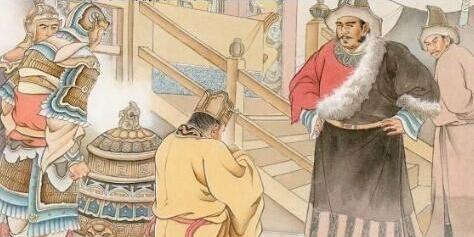

公元936年12月29日,原后唐节度使石敬瑭被辽太宗耶律德光册立为大晋皇帝,即为后晋高祖。石敬瑭是五代十国时期后晋的开国皇帝,而他更为人所知的身份是尊契丹君主为父的“儿皇帝”,是割让“幽云十六州”土地给契丹的“千古罪人”。

但其实,向强大的契丹寻求军事援助是当时地方政权谋生存的优选路径。或者说,藏于契丹的翼护之下是一种大势所趋,逆势而行者面临的或许就是死亡。

纵观中原地区历代的割据斗争,争取北方少数民族的帮助是由来已久的方法。东汉末,袁绍败亡(此处可a至202年6月28日的临漳),其子袁尚、袁熙就曾求助于乌桓。晋末八王之乱(此处可a至316年12月10日的长安),上至成都王司马颖,下至诸侯刘琨,纷纷引少数民族助力内部战争。北朝晚期,周、齐对峙(此处可a至537年9月4日的三门峡),双方为了消灭对手都积极讨好北方的突厥势力,周武帝还为此迎娶了突厥的阿史那氏为皇后。

李从珂起兵篡夺后唐帝位,唯恐石敬瑭如法炮制取代自己,便发动50万大军围剿石敬瑭。石敬瑭仅凭自己的实力无法抵挡讨伐的军队,便派人向契丹求助。结果,石敬瑭打赢了后唐大军,也因此当上了“儿皇帝”。

事实上,不只石敬瑭依靠契丹,相邻藩镇的节度使赵德钧也曾遣使联络契丹,只是契丹人选择了册立石敬瑭而非赵德钧。

对草原民族的统治者来说,入主中原并不困难,但如何治理一直是个问题。五胡十六国时期,匈奴人建立的汉赵政权采取胡汉分治政策,结果被后赵取代(此处可a至333年8月17日的临漳);鲜卑人建立的北魏王朝实行汉化改革(此处可a至496年2月2日的洛阳),结果引发了六镇起义终致灭亡。

对于如何控制中原地区,契丹的打算是在中原政权中找一个听话的代理人。

众多向契丹示好的政权中,石敬瑭给出的条件最好,态度也最为谦卑的,因此被契丹看中。

其次,石敬瑭看出契丹势必向南扩张,提前归附契丹便是为自己挣得了一块免死金牌。

契丹曾兵至汴州(今河南汴州),之后又伺机向南扩充耕地。

石敬瑭知道以自己的实力无法抗衡契丹,于是,他提前用称子、割地的方式归附契丹,以求自保。石敬瑭被后唐大军围困时,赵德钧曾趁机落井下石,于是契丹军队在消灭后唐时,也将赵德钧一并清理了。反观此事,如果当初契丹选择支持赵德钧,那么现在被清理的就该是石敬瑭。所以,以厚利依附契丹的做法让石敬瑭又逃过一劫。

在石敬瑭送给契丹的厚礼中,为后人诟病最多的便是割地,那么,为什么石敬瑭愿意献出“幽云十六州”之地呢?

第一,幽云等地有一部分本不是石敬瑭的,而且这一地区不好统治,石敬瑭干脆将其送给契丹。

“幽云十六州”分为幽、云两部分,“幽”是赵德钧所辖地区,“云”是石敬瑭治下的一部分。因此,当石敬瑭对契丹许诺割地的时候,至少有一半是空头支票。

另外, 幽云地区自安史之乱(此处可a至755年12月16日的北京)以来一直是地方割据势力较强的地区,唐德宗时有幽州节度使朱滔等人反叛(此处可a至780年2月11日的长安),五代时期占据这一地区的赵德钧等人,也几乎独立于中原政权之外。

而这种独立性还表现在当地少数民族脱离北方外藩的倾向,让幽云地区更加不好管理。赵德钧占据幽州时,其军队中就有一支“契丹银鞍兵”用来对抗契丹本部。契丹消灭赵德钧之后,还是将幽州之地交给赵德钧的儿子治理,由此也可见一斑。

第二,石敬瑭称帝后,以后唐继承者自居,政治重心南移至中原地区,便不再需要幽云十六州了。

石敬瑭称帝虽是受契丹册立,但他登基时颁布的大赦制书中却称“应明宗朝所行赦命法制”,“明宗”是指后唐明宗李嗣源。在改年号时,诏书直言“改长兴七年为天福元年”,其中的“长兴”也是李嗣源的旧年号。

石敬瑭用这样的方式表明自己是后唐政权的继承者,以此想要重掌后唐在中原的地盘。为了加强对南边地区的控制,石敬瑭舍弃了自己常驻的大同,搬迁到黄河以南的洛阳定都,而这里也是原先后唐的首都。幽州等地虽然富庶,但因为石敬瑭将主要精力南移至中原地区,因此幽云十六州对他而言就变得不再重要了。

如果石敬瑭可以与其他相对弱势的政权结盟,或许可以与强大的契丹相抗衡,但石敬瑭选择了依附契丹,去对抗其他弱势政权,稍有不顺契丹之处,最终也难逃身死国灭的结局。这恐怕是因为违反了弱势结盟的规律(详见规律13-弱势结盟:如何选择队友)。

历代评价

1、称臣可矣,以父事之太过。厚以金帛赂之,自足致其兵,不必许以土田,恐异日大为中国之患,悔之无及。——刘知远

2、推诚弃怨以抚藩镇,卑辞厚礼以奉契丹,训卒缮兵以修武备,务农桑以实仓廪,通商贾以丰货财。数年间,中国稍安。——司马光