前因:西伯利亚铁路的修建;后果:日俄战争爆发。

文/全历史 拓跋云

前因

尼古拉二世时期,西伯利亚大铁路进一步修建,俄国势力在远东地区逐渐站稳脚跟。与日本的利益矛盾已不可避免。

1895年4月23日,俄国、德国与法国以提供“友善劝告”为借口,要日本把辽东半岛交还给大清帝国。

日本迫于三国的军事压力,不得不放弃本已吃到嘴里的肥肉。不过日本提出,清帝国需要支付5000万两白银的赎金来赎回这块土地。

三国干涉还辽

德国和法国见目标已达成,同意了这个请求。但俄国认为“太苛刻”,还了一口价,称3000万两白银是底线,不接受就没有了。日本无奈,价格以3000万两谈妥。

俄国是好心帮住清朝?当然不是。

俄国之所以为大清出头,是因为俄国沙皇尼古拉二世想要旅顺港。

旅顺港可谓是俄国历代沙皇都梦寐以求的天然不冻港。尼古拉二世的爷爷亚历山大二世,为俄国占领了太平洋港口海参崴(今符拉迪沃斯托克),但这个港口有4个月无法使用,条件更好的旅顺港被尼古拉二世垂涎已久。

但尼古拉二世显无法贸然侵占,否则“三国还辽”的故事会在他的身上再次上演。所以俄国决定一步一步进行蚕食。

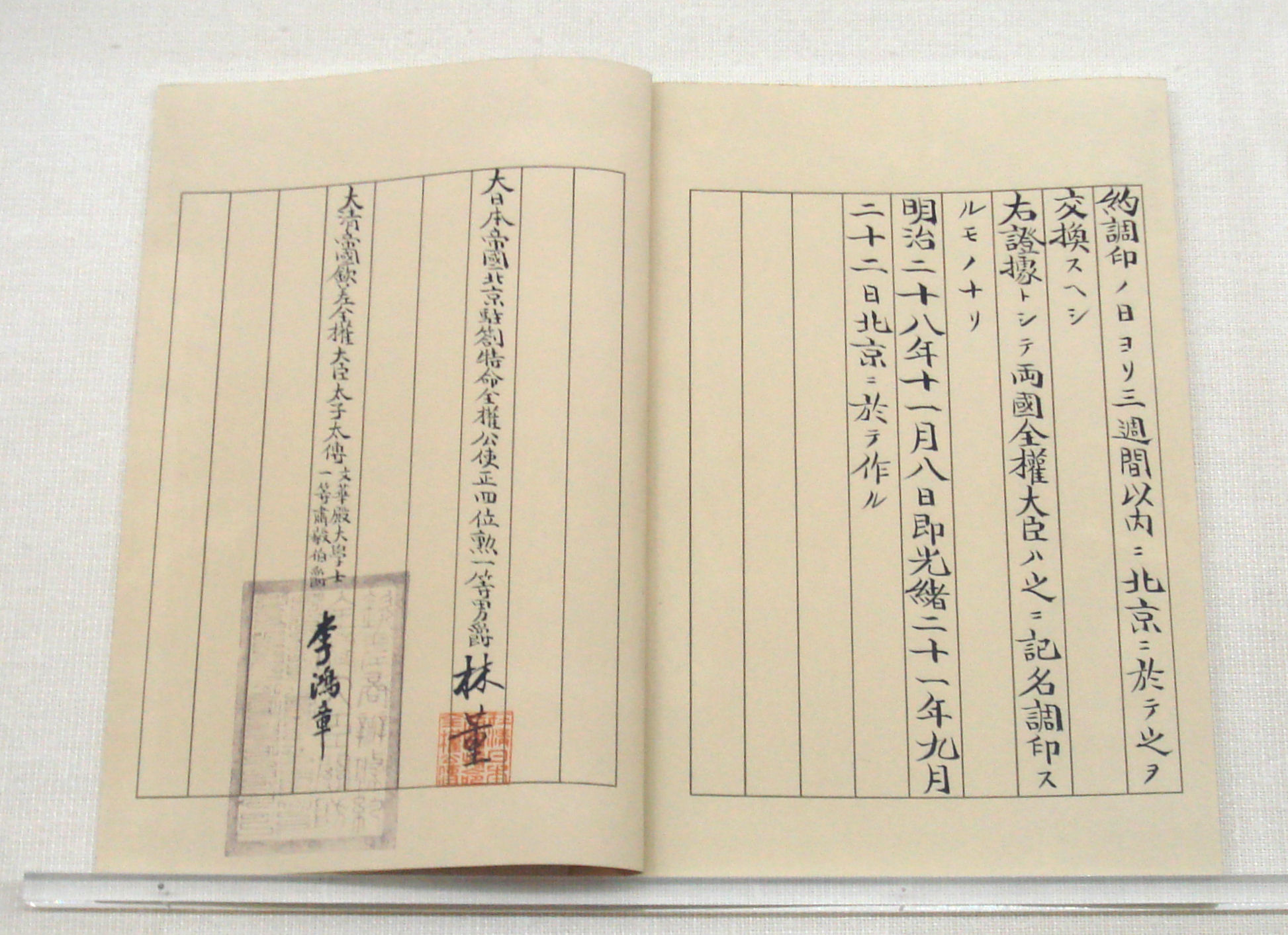

首先是在次年,即1896年,俄国与清帝国秘密签署《御敌互相援助条约》,即《中俄密约》。在尼古拉二世看来,这是清帝国的报答之举,因为合约中赋予了俄国在远东修筑铁路,以及在战争中使用清朝港口的权利等。

旅顺港是俄国梦寐以求的天然不冻港

对于清帝国来说,经此甲午一役,也有自己的“考虑”:在军力无法抗衡各列强的现实情况下,挑动帝国间的矛盾以相互制衡,虽实则为引狼入室,饮鸩止渴之计,但也或许是实现国家利益最大化的可行之策。

于是,慈禧以庆祝尼古拉二世加冕为由,1896年5月派李鸿章前去圣彼得堡,与俄签署了此密约。

但这并不能保证尼古拉二世渴望的旅顺港“落袋为安”。不过很快,机遇来临了。

尼古拉二世有一个表兄,即时任德国皇帝威廉二世。在一次会谈期间,威廉二世对尼古拉二世说,中国有一个胶澳(即青岛胶州湾),我们想过去过冬。尼古拉二世当时并未说什么,因为他其实也早就看上了这个地方。

后来在山东发生了“巨野惨案”,德国以保护侨民为由,1898年与清帝国签订条约,取得了胶州湾99年的使用权。这给了尼古拉二世以启发。他以帮助清帝国驱赶德国人为由,在旅顺港驻扎了舰队。尼古拉二世还向清帝国承诺,德国人一走,自己也立刻撤出。

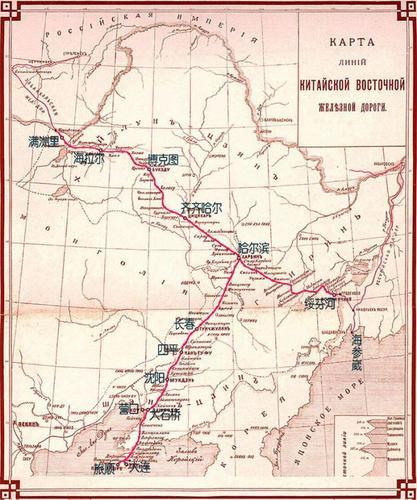

所谓请神容易送神难,俄国军舰驻扎后就不走了,还名义上与清朝签订了25年的租界协议,但实则借此机会将旅顺港以及大连港纳为己有,并建造了一条由哈尔滨通过沈阳到旅顺港的东清铁路。至此,尼古拉二世达成了几百年来俄国寻找暖水港的愿望。

一步一步的目标实现,令尼古拉二世野心开始膨胀,并开始被持有极端民族主义的冒险分子煽动了起来,一心想实现爷爷亚历山大二世的愿望:占领中国的东三省,把它黄俄罗斯州。

于是俄国外交政策也越来越倾向冒险。恰在此时,清帝国内爆发义和团运动,尼古拉二世借此出兵,并在其他国家军队撤出清帝国后,直接将15万军队驻扎在清帝国东北地区,违背了《辛丑条约》各国达成的共识,彻底将东北纳为己有。并借助着一个鸭绿江边的木材专营项目,作为向朝鲜渗透的跳板。

对此,尼古拉二世的财政大臣谢尔盖·维特持反对态度。他在俄国政府中属于稳健派,与外交大臣拉姆斯托夫和陆军大臣库罗帕特金组成的“三巨头”。维特期望与清保持睦邻关系,对于中国东北的利益,不急于实现领土所求,希望仅限于商贸。

谢尔盖·维特

正如日本在甲午海战后因获取“过分”的利益而遭受其他帝国的干预一样,尼古拉二世的外交失序遭受到了日、英、德等国的不满。英、日两国为维护各自在欧、亚的利益结盟,德国在欧洲与奥匈帝国结盟以对抗俄国。俄国被迫于1902年4月,俄清订立《交收东三省条约》,分三期开始撤兵。

但尼古拉二世并不服气。随着1903年西伯利亚大铁路东清铁路支线的贯通,他认为东北地区的力量天平开始倾向于俄国,便再次违约撤兵,并任命阿列克塞耶夫为远东总督,公然在东三省实现统治。

维特因持反对意见,被尼古拉二世从财政部辞退。而就在维特离开的当天,沙皇在日记中用简洁的语言写道,“现在,我掌权了。”

而在日本一方,原先主张和平的伊藤博文此时见沙俄在期间的多次协调和换约中毫无诚意,也转而支持对俄开战。于是,战争不可避免的爆发了。

后果

1904年2月8日深夜11点,日本不宣而战,袭击了俄国在旅顺港驻扎的几只舰艇。日俄战争爆发。

结论:日俄战争的爆发,后世看是日俄两国在东北地区不可调和的矛盾引发的,但具体到历史细节可知,尼古拉二世的外交逐渐失序,是导致战争的关键。