4万两认罪银,揭开了隐藏近10年的贪腐巨案。

文/全历史 拾贰酱

1781年9月17日,乾隆帝(此处可a至1711年9月25日的北京)谕令将甘肃贪污案的主犯、前甘肃布政使王亶望正法。

除王亶望外,还有陕甘总督、及甘肃的道、州、府、县等113位官员涉案,最终有50多位高官被判处死刑。

这些官员串通起来利用甘肃的捐监制度,即平民捐钱获得监生的荣誉称号,大行贪污长达10年,金额高达1500多万两白银。

虽然数额不及和珅(此处可a至1799年2月14日的北京)案,但因延续时间之长、牵涉官员之多、惩处罪犯之严,被称为“清朝第一大贪污案”。

乾隆时期既是古代集权的高峰,也是贪腐的高潮。

权力引发腐败,绝对的权力引发绝对的腐败。18世纪的英国,国王和贵族掌握着任免官员的权力,卖官鬻爵成了常态。下议院议席的价格,从几英镑涨到2000英镑。

同样的,路易十六(此处可a至1791年6月25日的巴黎)时期,法国的第三等级只要稍微攒下一点钱,就会拼了命到巴黎买个一官半职。腐败也是大革命(此处可a至1793年7月17日的巴黎)爆发的原因之一。

类似的捐官制度历来都是腐败的诱因,为什么乾隆要在甘肃实行捐监呢?

第一,捐监有利于地方发生灾害时进行自救。

甘肃地区气候干旱,经常粮食歉收,朝廷几乎每年都要拨款赈灾。王亶望就任甘肃布政使后,向乾隆诉苦,说甘肃连年大旱饿死许多百姓,乞求朝廷允许“捐粮为监”。

换言之,地方富户捐粮换个监生头衔光宗耀祖,各级政府则获得了储备粮。一旦粮食歉收,当地能自行解决,既缓解了中央的财政压力,也缩短了救灾时间。这点得到了户部尚书于敏中的赞同。

而且捐监一事也有先例,为了弥补三藩之乱(此处可a至1678年3月23日的衡阳)的庞大军费,康熙也曾下令西南地区捐监,既能解决实际问题,又有爷爷的示范在先,乾隆便答应了。

第二,乾隆对于自己早年打击贪腐的成果十分自得,他认为只要加以监督就万无一失。

乾隆执政前半段,惩治贪污严厉到什么程度呢?云贵总督曾低价在当地收购了一些金子,差价不过几百两银,被人揭发后,乾隆直接赐他自尽。

一番杀鸡儆猴,官场风气顿时清明。

然而,晚年的乾隆身体大不如前,对贪腐一事较为松懈,对赈灾一事却极为宽厚。他认为派钦差监察配合密折制(此处可a至1723年1月3日的北京),大可高枕无忧。

因此朝廷准许了甘肃监捐,并规定捐粮标准为43石。

结果到了地方,王亶望将捐粮改成更容易作假的捐银,并提高标准到55两。到案发前,甘肃实收捐监银达1500多万两,虚报捐粮则有1100万石。

如此肆无忌惮的贪污,为何乾隆一直都没有发现?

首先,从中央到地方团伙作案,瞒过了乾隆。

甘肃年年捐监的情况引起了乾隆的疑心。因为如果粮食储备充足,甘肃不是每年都受灾的话,是无需继续捐监的。

《铁齿铜牙纪晓岚》中和珅对于赈灾的看法。

王亶望早有准备,他通知了甘肃各州县官员集体造假。

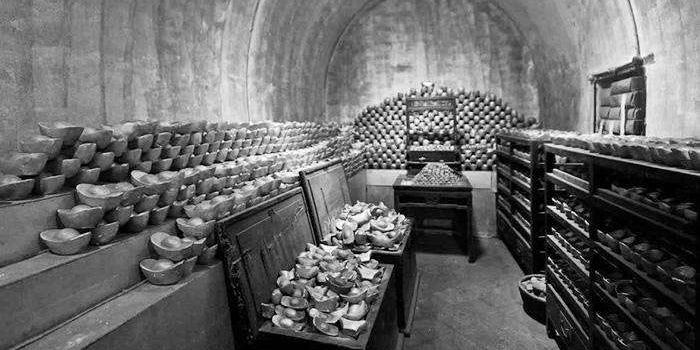

他们在粮仓架了几层木板,木板上再铺谷物,乍一看就像堆满了粮食。同时,王亶望按照捐监总额分摊给每个县,做出每年受灾领粮的假账。

袁守侗回京复命称甘肃灾情属实,且仓储丰盈。乾隆信以为真,还给王亶望升职到浙江任巡抚去了。

其次,东窗事发只是偶然情况。

甘肃地区因宗教冲突偶发回民暴乱,乾隆派和珅和阿桂领兵支援。大军的突然涌入,造成当地粮食告急。

这时,甘肃新任布政使王廷赞主动上奏,说自己攒了四万两廉俸银,愿上缴以资兵饷。

可清朝的二品布政使每年俸禄才150两,就算养廉银一年有5000两,王廷赞做布政使仅3年,哪来这么多钱呢?

乾隆震惊之余下令彻查甘肃捐监一事,才发现了当地官员串通一气的贪污事实。

那么,王廷赞为什么要主动上报自己过于丰厚的家产,他难道想不到乾隆会起疑吗?

首先,王廷赞不傻,他出身基层且政绩斐然,深受乾隆赏识。案发前,他还因镇压起义有功,获赐一品顶戴,满门上下都受到嘉奖。

不仅是他,贪污案牵涉的官员中总督勒尔谨、巡抚王亶望等封疆大吏,无一不受乾隆的信任。

抱着法不责众的侥幸心理,得意忘形的王廷赞才弄巧成拙。

乾隆对高消费的热衷,从他六下江南(此处可a至1751年2月8日的北京)的排场也可窥见一二。为了填补亏空,和珅专门研发了议罪银制度:即犯错的官员,必须缴交罚款到皇帝私库。

看着小金库日渐充盈起来,乾隆心安理得享受着官员对他的公然“贿赂”。

因此,主动捐钱其实是当时官场的正常操作,王廷赞的前上司,浙江巡抚王亶望也曾为海塘工程认罚50 万两银,从而躲过责罚。

恣意骄奢的乾隆,公开为官员指定进贡他偏爱的钟表等礼品。为本朝大开奢靡之风,更有和珅创制的议罪银,来满足乾隆的财欲。

在俸禄不变的情况下,官员只好通过剥削百姓来奉承皇帝。乃至督办甘肃贪污案的官员也趁机从赃物中揩油,导致大量贪污款难以追回。历史再次体现了上有所好,下必甚焉的规律(详见规律44 - 权力放大规律:上有所好,下必甚焉)。

历代评价

贪污之所以能被限制在一定范围之内,原因不外有二:一是在儒学价值观有效运转下人格操守的约束;再一个是从上而下的政治高压,也就是,最高统治者的反腐决心和虎视眈眈的监视。在乾隆晚年,约束腐败的两个条件都失去了作用。

——张宏杰《饥饿的盛世》