《到敌人后方去》、《救国军歌》是由我国著名作曲家冼星海先生创作的抗战救国歌曲。

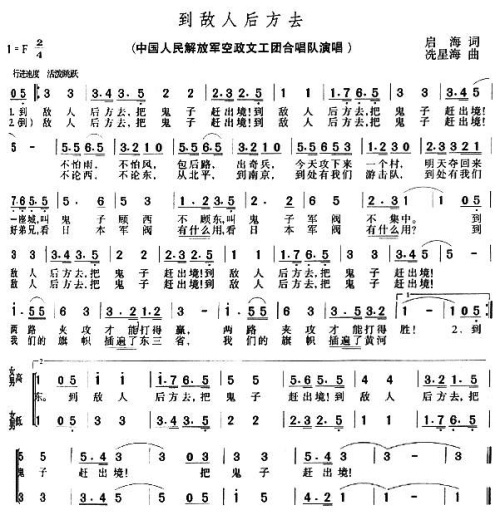

到敌人后方去

抗日救亡爱国歌曲代表作之一。赵启海词、冼星海曲。曲调旋律挺拔矫健,节奏铿锵有力。歌词雄壮豪迈,极富号召力,是当时脍炙人口的抗日歌曲。

《到敌人后方去》作于1938年9月。赵启海的歌词写出了游击战争威武雄壮的场面,塑造了游击健儿机智勇敢的战斗形象。冼星海对词作十分赞赏,立即谱曲。他以挺拔矫健的旋律,活跃而富于弹性的节奏,成功地表达了歌词的主题思想和特定意境。激越的歌声似滚滚波涛,奔腾向前,显示了人民战争的强大阵势。

《到敌人后方去》简谱

这首歌原是进行曲风格的二部合唱,流传时一般改为齐唱。很快,这首《到敌人后方去》就流传到祖国各地,并深入到敌后根据地。据周巍峙《解放区人民热爱星海同志》一文回忆,这首歌写成后不久,即1938年底,晋察冀边区的每一个角落,到处可以听到“到敌人后方去,把鬼子赶出境”的歌声,成为那个时代的响亮口号。

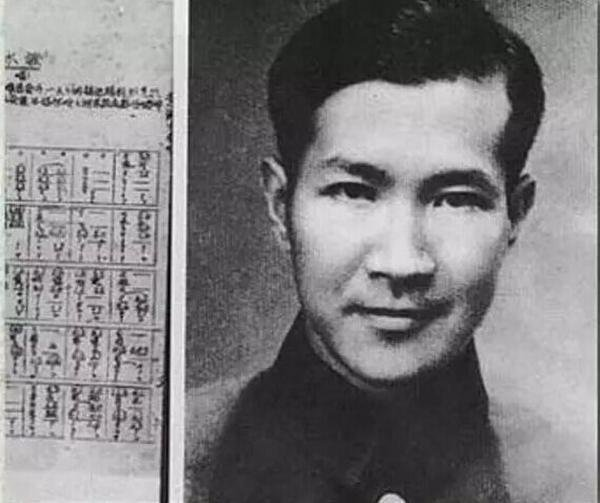

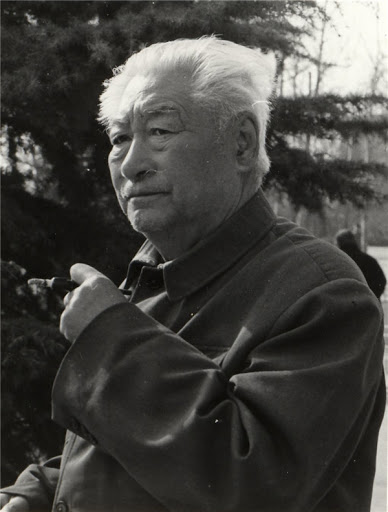

冼星海

“主题乐段基于一个号角性主题动机,并通过这个动机的模进和变形塑造出游击健儿机智勇敢、敏捷灵活的音乐形象。尤其是其节奏富有弹性,颇具冲击力。主题与主题之间是两个插部,第一个插部的节奏较短促,长短句的结合使音乐富于动力,情绪也更为激越,象征着游击战争的如火如荼。第二个插部节奏拉宽,音调更高昂,并达到全曲最高潮。”解放军艺术学院教授李诗原在《危境下唱响〈到敌人后方去〉》一文中,对这首歌曲的特点和历史地位进行了评价。“这首合唱曲一诞生就受到广大抗日军民的喜爱,迅速传遍全国各抗日根据地,并一直流传至今,不愧为20世纪中国经典的合唱曲。”

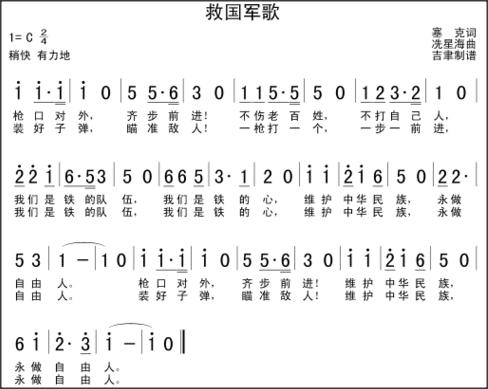

救国军歌

《救国军歌》创作于1935年,是一首著名的抗战歌曲,由塞克作词、冼星海作曲。《救国军歌》经新生合唱团的首唱并在上海抗日救国会组织的群众大游行中歌唱后,很快在全国流传开来,堪称中国抗日救亡第一歌。

这首歌的词作者陈凝秋(笔名塞克)早在日寇侵华初期,就在东北参加了抗日游击队,和抗日英雄周保中同在宣传部门。1935年,已经奔向抗日文艺中心上海的陈凝秋,一天晚饭后,独自一人在昏暗的马路上散步。他走着走着,不由自主地进入了军人状态的步伐,而随着军人的步伐,他在东北救国军时的感情、思想一起涌起。他意识到:自己应该写一首抗日的军歌了。

词作者陈凝秋(塞克)

当时,共产党和全国人民要求停止内战、一致对外的呼声,正在一浪高过一浪,共产党还发表了呼吁建立抗日民族统一战线的“八一宣言”。于是,“枪口对外”,就成了他腹稿歌词的第一句,而抗日战争必然胜利、中华民族必然解放,“永做自由人”就成了他腹稿歌词的词眼,作为每节的尾句。

《救国军歌》简谱

第二天,塞克拿着抄写好的歌词稿,去了冼星海的住处。恰巧,冼星海正在吃饭。塞克将歌词向冼星海面前一扔,自己则点上了最后一根香烟,把空烟盒也扔在了冼星海的桌子上。冼星海端着饭碗看了一遍歌词,连声叫好。就这样,一支后来风靡全国的抗战名歌,塞克抽完了一根烟,冼星海也谱完了曲子———仅仅用了五六分钟的时间!