春秋战国时期青铜业达到了辉煌的高峰,乐器的发展也成为了一种需要。这时期的乐器仍然是以打击乐器为主,如钟、铙、磬、鼓等等,其中尤以编钟、编磬、建鼓最为重要。

编钟

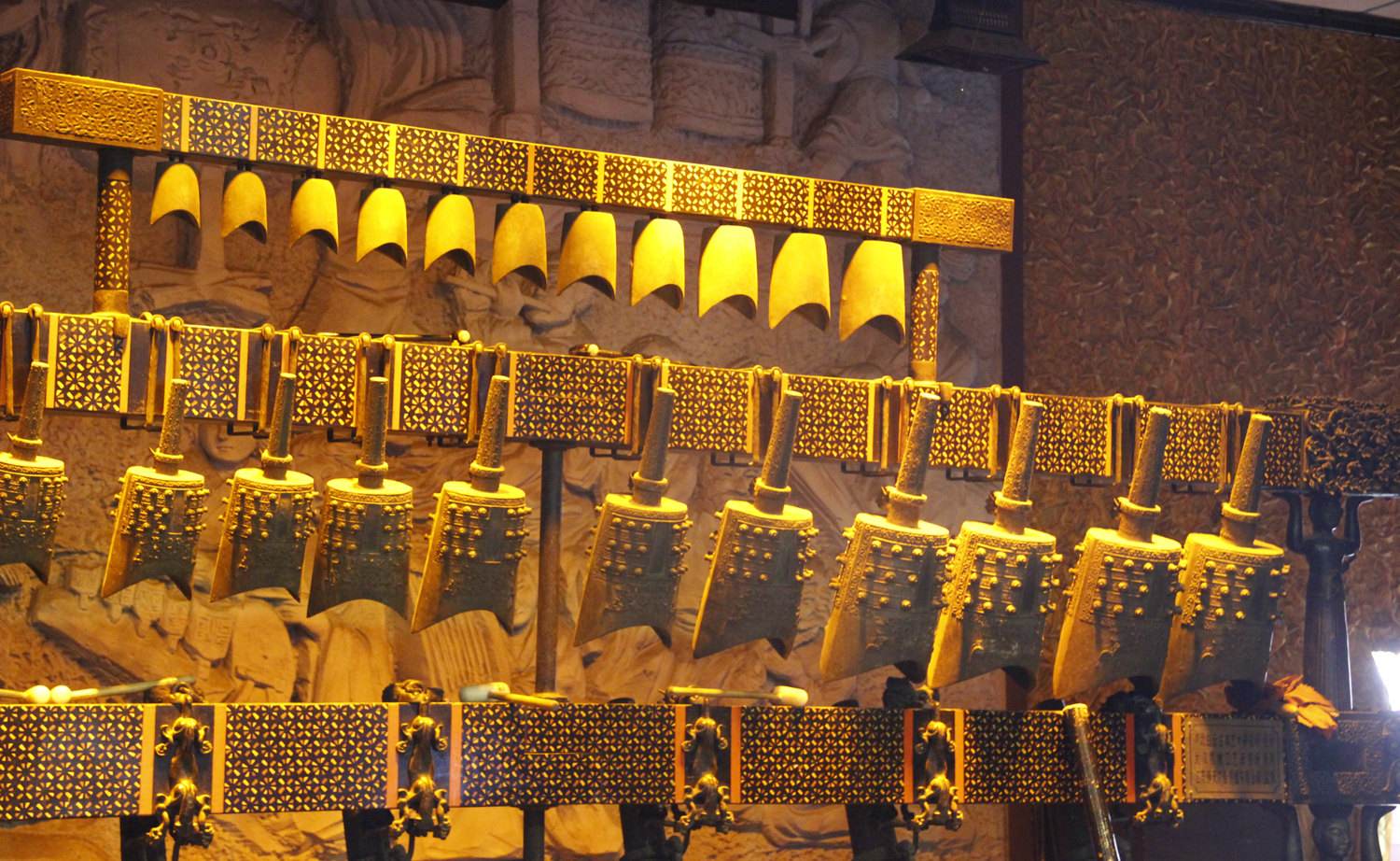

编钟是中国汉民族古代重要的打击乐器,是钟的一种。编钟兴起于周朝,盛于春秋战国直至秦汉。编钟由若干个大小不同的钟有次序地悬挂在木架上编成一组或几组,每个钟敲击的音高各不相同。由于年代不同,编钟的形状也不尽相同,但钟身都绘有精美的图案。

编钟

早在3500年前的商代,中国就有了编钟,不过那时的编钟多为三枚一套。后来随着时代的发展,每套编钟的个数也不断增加。古代的编钟多用于宫廷的演奏,在民间很少流传,每逢征战、朝见或祭祀等活动时,都要演奏编钟。

编钟演奏

编钟的发声原理大体是,编钟的钟体小,音调就高,音量也小;钟体大,音调就低,音量也大,所以铸造时的尺寸和形状对编钟有重要的影响。

在中国古代,编钟是上层社会专用的乐器,是等级和权力的象征。曾侯乙编钟上还标有和乐律有关的铭文2800多字,记录了许多音乐术语,显示了中国古代音乐文化的先进水平。编钟音乐清脆明亮,悠扬动听,能奏出歌唱一样的旋律,又有歌钟之称。

曾侯乙编钟

编钟虽作为一种较为古老的打击乐器,但其音质、音准、音色等方面,绝不逊色于:排鼓、大鼓,大锣、小锣、大镲、小镲、钵等民族打击乐器,也不逊色于:定音鼓、马林巴、铝板琴、大军鼓、小军鼓等西洋打击乐器,更不逊色于架子鼓等爵士打击乐器。其地位已在世界打击乐界中根深蒂固。

编磬

编磬是汉族古代打击乐器一种,用石或玉制作,十六面一组。它的音色,除黄钟、大吕、太簇、夹钟、姑洗、仲吕、蕤宾、林钟、夷则、南吕、无射、应钟等十二正律外,又加四个半音,演奏打击时,发出不同音响,清宫所藏玉编磬,是清乾隆时制,在重大典礼演奏中和韶乐时使用。

编磬

20世纪70年代以来,我国先后在湖北的江陵和随县出土了大型编磬。湖北江陵纪南故城,是春秋战国时期楚国的国都,1970年在这里出土了一套25枚编磬。磬体用青色石灰石制成,上部作倨句形,下作微弧形,表面都有较清晰的彩绘花纹和略显凹凸的花纹。其中4枚绘有凤鸟图,色彩高雅,线条流畅。

湖北随县曾侯乙墓出土的全套编磬共四十一枚,石制,分上下两层悬挂,上层十六枚,下层十六枚,另有九枚可随时调用,这套编磬与编钟密切配合,可在同一调高上进行合奏或同时转调演奏。其音响效应“近之则钟声亮,远之则磬音彰”。

编磬演奏

1980年下半年,湖北省博物馆和武汉物理研究所合作,将这套2400多年前的战国初期大型编磬复制出来,其发音与原编磬的标音铭文相符,低音浑厚洪高,高音明澈,音色优美而动听,音域达三个八度,可以旋宫转调,演奏多种乐曲。

编磬

清代的编磬,主要用于皇帝与王公大臣庆典的“丹陛大乐”、宫中大型宴会的“中和清乐”和“丹陛清乐”。清乾隆年间制作的编磬,16枚为一套,大小相同,厚度有异,采用新疆和田碧玉,其形与特磬一致,只是体积较小,每次演奏时全套都要使用,随乐曲旋律击奏。在清乾隆五十五年,乾隆皇帝还用黄金制作了一套金编磬,和它一起使用的还有一套金编钟。

建鼓

建鼓,古称足鼓、晋鼓、楹鼓、植鼓、悬鼓。蒙古、满、汉等族棰击膜鸣乐器。曾为历代宫廷所用。流行于内蒙古、辽宁、吉林、青海等省区的喇嘛寺院及汉族广大地区。

建鼓

历史悠久,三千年前的商代至西周之际已有此鼓,是我国出现最早的鼓种之一,战国时代已广泛应用。战国时期铜器上镂刻的花纹图案和山东沂南汉代画像石中均有敲击建鼓的图像。汉代建鼓多以流苏羽葆为饰。

建鼓在壁画中较为少见,敦煌石窟唐代156窟壁画中有建鼓图像,但奏法完全不同,是一人背鼓在前面走,随后一人双手执鼓棰边走边奏,曾用于出行仪仗队和天宫伎乐中。此法至今仍在甘肃省河西广大地区的民间社火活动中沿用。明清两代宫廷一直使用建鼓。在明代中和韶乐和清皇朝祭司乐中,建鼓均为开典领奏乐器。沈阳故宫博物院也将此鼓收藏于历代宫廷乐器中。

建鼓演奏

建鼓的鼓身长而圆,鼓体较大,中间稍粗,两端略细,两面蒙皮,用两棰击鼓一面,音量洪大,传播甚远。我国今日流传的许多大鼓,都起源于建鼓。到了清代,宫廷中使用的建鼓,工艺精致,鼓面直径73.7厘米,通体饰以金漆,鼓面绘以彩色双龙和彩色云纹图案,鼓座已衍变为十字形木制脚架,四脚之上均雕有兽饰,木柱的上端,盖以皇冠木架 ,架的四角垂以长长丝穗,木柱顶端立有一支金色飞禽为饰。

中和韶乐建鼓

内蒙古自治区喇嘛寺院中的建鼓,鼓身木制,鼓体短而圆,鼓长20厘米,两端鼓面直径30厘米。室内演奏时,将直贯鼓身的木柱插入木座,双手执棰击奏;室外演奏时,左手持握木柱,右手执单棰击奏,发音清脆明亮,用于寺院法事场合。