前因:印度民族大起义;后果:印度独立。

作者:枝蕊 / 编辑:陆伯让

前因:印度民族大起义

1857年,印度佣兵因为不满英国将领对宗教的侮辱,发动叛乱,引起全印度的抗英运动。

1885年12月,印度国民大会党在孟买成立,简称国大党,是争取印度独立的重要政治力量。

与此同时,有个叫“印度协会”的组织,也在加尔各答召开第二次印度国民会议。

两个会议的纲领几乎一样,都是讨论组建政党,争取印度人的权利。

之后,印度协会领导人班纳吉把组织并入国大党,因为国大党里有他非常崇敬的休姆在领导。

然而班纳吉还不知道,当时就是休姆故意瞒着他,召开了国大党会议。

这是怎么回事呢?

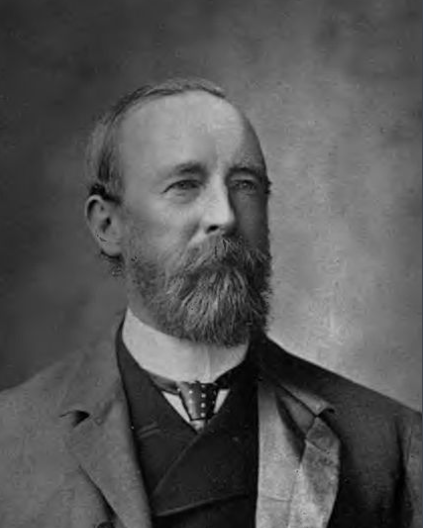

休姆是英国公务员,被称为国大党之父。

班纳吉想在印度实行代议制度,甚至追求独立,太激进,休姆怕他激怒英国政府。

经过了1857年民族大起义的印度,英国政府为了不再重蹈覆辙,努力把这些不安分的印度人引导到非暴力的方向,可以争取自治,进行改良,但是不能暴力革命,搞印度独立。

为此,总督杜富林找上了已经退休的休姆。

休姆1829年生于英国,原本在印度中央政府任职时,因为主张让印度人更多的参与印度事物,遭到反对,但他在印度人中间口碑极好。

总督劝他去游说印度上层和知识分子,让他们成立一个改良主义的政党,用政治手段和英国政府说话。

休姆当然答应了。

此时,知识分子对组建民族政党的热情非常高,因为他们在政治上争取权利时,明显感到了英国政府的歧视。

英国也曾在1833年的《特许状法》、1858年的女王诏书和1861年的《印度文官条例》中,都信誓旦旦的说:保证给予印度人公平担任官职的权利。

但是英国人还不太愿意让印度人担任较高级的文官,甚至想方设法的阻止印度人担任文官。

苏·班纳吉就是因为这些,和英国政府杠上了。

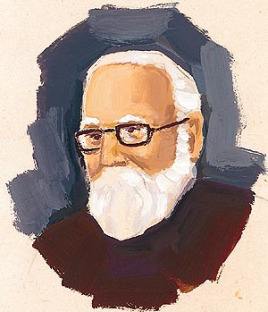

苏伦德拉纳特·班纳吉

苏·班纳吉出身婆罗门,大学毕业后,20岁时,以优异的成绩通过了文官考试,被任命为孟加拉的一个地方官。

他正要大展拳脚,突然被殖民当局借故除名了,他也想得开,有身份有学历,就想去读法律当律师,但被告知,除名的文官也不能进入法律界。

这下班纳吉认识到,不仅是他自己倒霉,而是整个印度民族都遭受殖民统治的歧视,在政治上没有权利。

从这以后,班纳吉就变了。

班纳吉后来转向了教学,任教期间,班纳吉影响的都是中产阶级和青年学生,于是1876年,他和这些人组织了印度协会,这和之前常见的吸收低种姓和平民的组织就有很大的区别。

就在这个组织成立一年后,英国文官考试的最高年龄限制下调至十九岁,让印度协会一举成名。

印度人普遍教育机会少,同样的学历,印度人的年纪要大得多。

这个法案影响最大的就是青年学生,正是印度协会的主要成员。

班纳吉便趁此机会,在加尔各答举行了一次大规模的公众集会。此后班纳吉在各地召开了类似的集会,轰动印度。

接着他1882年在《孟加拉人》报上发表文章,提出了由全印各民族主义组织参加的国民会议。第二年,他发起召开了第一次印度国民会议。

休姆自然关注到了,和班纳吉在组建政党上也算统一战线的战友。但是休姆有些担心,班纳吉太激进,会要求独立。

眼看班纳吉影响力陡增,休姆也加快了自己的步伐。

1885年,休姆给加尔各答大学写了一封公开信,鼓励大家组建民族政党,一点点改良,达到印度自治的目的,并呼吁官方支持这个组织。

英国殖民当局当然支持休姆。

于是,1885年12月28日,国大党在孟买成立。而班纳吉还没有觉察,自行在加尔各答召开了第二届印度国民会议,不知道休姆筹划的细节。

孟买和加尔各答相距较远,一东一西。

当知道了国大党成立后,班纳吉主动将印度协会并入国大党,因为国大党涵盖更多的印度民族主义者,而且有休姆参与领导,能在英国有更大的舆论影响。

这等于说班纳吉认同了进行改良达到自治,而不是通过革命取得独立,于是,后来休姆推荐他做国大党主席。

之后国大党多次分裂改组,20世纪初,尼赫鲁家族则趁机取得了国大党的领导权,成为印度政治舞台的主角。

后果:印度独立

国大党一直追求建立一个独立统一的印度,成功促成1947年印度独立,国大党成为执政党。

结论:国大党因为处于改良目的,所以一开始目标不是民族独立,而是区域自治,反映了当时印度地主和上层资产阶级的要求。