前因:阿姆利则惨案;后果事件:印巴分治。

作者:文白 / 编辑:陆伯让

前因:阿姆利则惨案

1919年,4月13日,英国人指挥军队在阿姆利则屠杀印度人,激起印度大规模反抗和独立运动。

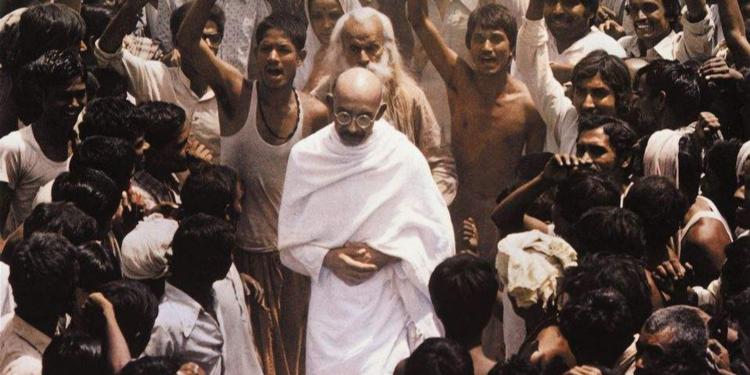

20世纪二三十年代,圣雄甘地开展“非暴力不合作”运动反抗英国殖民统治,推动了印度得独立。

之前,印度上层还很天真地对英国人抱有幻想,认为英国是个民主国家,最终会给印度自由的。

但是1919年,英国军队屠杀聚会平民,酿成阿姆利则惨案,狠狠甩了这些人一记大耳光。

幻想破灭了,面对英国人的机枪扫射,还有倒在血泊中的同胞们,印度人终于醒悟,英国人不会主动让步,印度独立还是要靠印度人自己。

阿姆利则惨案造成数百平民死亡。

甘地就是印度独立运动中最著名的人物。

甘地是第一个提出印度独立并为之奔走呼号的人。伟大的印度诗人泰戈尔称他为“圣雄”。他之前做律师,在南非为印度移民争取了很多权益,所以在国内外都有着很高威望。1920年,他被印度国大党推举为领袖,提出以非暴力不合作形式与英国人斗争。

意思就是,咱们不动真刀真枪,就是不给大英帝国干活。日常搞搞静坐示威、不给殖民政府机构打工、不上英国人办的学校、不给英国人交税等等。

从1920年开始,甘地搞了4次大规模的非暴力不合作运动。

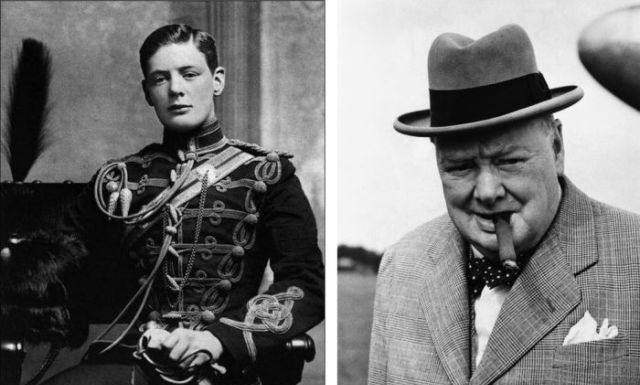

这部运动斗争史,实际上也是甘地和丘吉尔两个倔老头的较量史。

这俩倔老头一生中只见过一次面,却斗争了几十年。两人在南非就已经结下了梁子。甘地在南非帮助印度同胞争取合法权益的时候,丘吉尔恰好负责殖民地事物的大臣。

那也是丘吉尔第一次知道甘地。

丘吉尔很不喜欢甘地。每次收到南非传来甘地“闹事儿”的消息,丘吉尔都很愤怒,他认为甘地“是个疯子”,三番五次下令把甘地扔进“监狱”,让甘地和追随他的印度人消停。

丘吉尔

甘地非但没消停,回到印度后,他把非暴力不合作运动推向高潮。

甘地扔掉西装革履,赤裸上身,下身披一块布,把自己搞成了一个苦行僧。教导追随者别用武器对准敌人,而是“刀刃向内”搞静坐、绝食、禁欲,让“爱”感化殖民者。

这听起来似乎有点不靠谱,甚至开玩笑。虽然殖民者不吃这套,但印度人把苦行僧甘地当做神一样追随。

甘地通过这种看似温和却有耐性和韧劲的“倔强”,慢慢地集结了几乎全印度的力量,让英国殖民者,让同样倔强的丘吉尔看到了这个民族争取自由的决心。

尤其是1930年搞得“食盐进军行动”。

1930年英国殖民者为从印度人口袋里捞更多钱,搞了《食盐专营法》,提高食盐价格和食盐税。这是连盐都不让吃了吗?!印度人一下子被惹毛了。甘地和信徒们顶着炎炎夏日,迈着坚定的步伐去海边煮盐。

风餐露宿了20多天,队伍越来越壮大。一路走,一路宣传非暴力不合作思想,还宣誓:印度不自由,《食盐专营法》不废除,我们就住在海边。

记者们都争相报道这次“食盐进军”行动,大半个印度都被这次行动号召了起来。

英国人一看形势不对,赶忙派兵镇压,再一次把甘地扔进监狱里,扬言取缔国大党。

矛盾像点燃的鞭炮,捂不住了,双方无可避免地打起来了,印度全国各地起义不断,要求印度独立,释放甘地。

甘地在带领人们行动

英国人害怕了,甘地被释放。

此后,甘地和他的非暴力不合作运动影响越来越大。

二战时期,西方记者的镜头在无望的战争和搞静坐示威的印度间来回切换。相对“绞肉机”般的战争,西方人赞赏这种和平方式争取自由。

有记者甚至赞美“甘地是全人类仅存的良心”。于是甘地登上了西方国家各大媒体的头版头条。

于此同时,大英帝国也上了“热搜”。已经被希特勒搞的焦头烂额的丘吉尔暴跳如雷,指着报纸上的甘地“他怎么还没死啊……”。

迫于舆论压力,同时害怕印度人武装起义进一步激化矛盾,丘吉尔实在是吃不消了。经过几十年的较量,他最终向老对手低头。

不过,大英帝国在印度的统治要彻底结束,甘地却没有看到。

1947年,大英帝国统治下的英属印度解体,印度和巴基斯坦独立分治。翌年,甘地被种族主义者刺杀,他不凡的一生画上了句点。

后果:印巴分治

1947年,在印度人的独立运动影响下,大英帝国统治下的英属印度解体,印度和巴基斯坦独立分治。

结论:甘地推动非暴力不合作运动,引导国大党和民众争取国家独立,与英国做抗争,是印度近代独立历程中的重要事件。