前因:一战;后果:孟买水兵起义。

作者:逍遥 / 编辑:陆伯让

前因:一战

1914年,第一次世界大战爆发,印度主要民族力量国大党、穆盟全力支持英国作战,希望借此换取战后印度的自治,然而英国并不愿意对此作出任何承诺。

1939年,英国对德宣战,英印政府当即宣布印度进入战争状态,就这样,印度又一次被英国拖入了世界大战。

不过,彼时的印度并非是英印殖民政府一手遮天。

在经过长久的抗争与博弈之后,印度民族力量早已崛起,是印度政坛上不可忽视的重要力量。因此,对于英印政府来讲,取得它们的支持至关重要。

然而,一战期间,印度已经被英国人摆过一道,付出巨大,但是独立的承诺半点不提。此番英国再启战端,印度的各党各派却不再死心塌地地为宗主国卖命了。

在二战初期,更多的党派隔岸观火,喊喊几句口号,密切关注着整个战局并准备伺机而动。

虽然共同的目标显然是印度的解放和独立,但不同的政党诉求千差万别,甚至不同政党之间矛盾巨大。

此时,英印政府只能努力整合印度境内的力量。

宣战之后,英国政府邀请了印度各方领袖一起共商国是。

不过,此次会谈最终不欢而散。

对于英国人来说,答应在战后成立印度自治领已经是最大的让步,然而,对于国大党而言,最重要的诉求就是争取战后印度的独立。

因此,在对英国人深感失望之后,国大党索性发表声明说不支持英国作战,并退出了由其主政的八省省政府。

而此时,与国大党早有嫌隙的穆斯林联盟立刻抓住机会,表示愿意参加省政府的重组,并希望英印政府承认它是印度穆斯林的唯一代表。

穆盟反戈一击,使得国大党顿时陷入了窘迫的境地,而此时英印政府也顺水推舟假意做个好人,表示国大党还是应该和穆盟达成协议,实际上就是在利用国大党和穆盟的矛盾拖延时间。

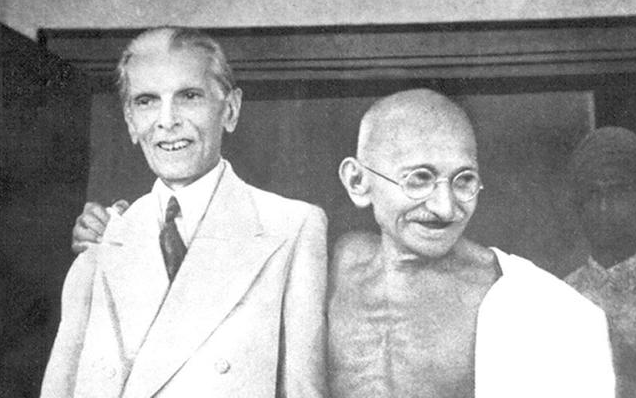

穆盟领袖真纳(左)国大党领袖甘地(右)

到了1940年,希特勒在欧洲战场节节胜利,英国再次拉拢印度。

然而,新一轮的会谈再次以失败告终。会谈之后,英国政府发表“八月建议”,出了些折衷的方案,希望换取各方的支持。但实际上还是没有满足到各方的核心诉求。

对于英印政府的表态,老谋深算的穆盟领袖真纳再次选择了不置可否、静观其变。

与之形成鲜明对比的,是毅然走向与英印政府公开对抗的国大党。

在“八月建议”发表之后,甘地领导着支持者开始了新一轮的不服从运动,结果导致了国大党人大批入狱。后来,在国际社会的压力下,狱中的国大党人又悉数获释。

然而,国大党与英印政府的较量还没有结束。

甘地带领支持者

1942年,日本军队推进东南亚战场,让英国在印度面前尊严尽失。

英军相继丢失了在东南亚经营已久的多块地盘,甚至在新加坡战役中一次性投降了八万人。借着英军战败,甘地又一次想英国政府发起挑战。

甘地宣称,从马来亚、新加坡和缅甸的相继沦陷可以看出,英国人并没有能力保护印度不受进犯,相反,英国人的存在只会招来日本人的进攻。

因此,甘地高呼英国人撤出印度,并表示只有让印度独立建国了,印度将士们才知道自己在为谁而战,才能更好地保卫印度,同时也是帮世界反法西斯力量挡住日本的进攻。

英印殖民政府对甘地这个举动感到无比愤怒,搜捕国大党人,这反而激起了民众更为激烈的反英斗争。

对此,心力交瘁的英印政府不得不请求从欧洲调来更多的兵力,费了九牛二虎之力才好不容易控制住了局面。

新加坡战役是英国历史上规模最大的投降

然而,一波未平,一波又起。

1944年,更为激进的印度民族主义者鲍斯带着日本人武装的军队杀了回来。

原来,鲍斯老早就对英国人失去了信任,因此不惜“引狼入室”,试图借助日本的力量来驱逐英国人。于是,英印政府不得不立马应战,经过一年多的奋战,鲍斯的部队才算是被彻底的消灭。

此时,第二次世界大战也已经接近了尾声,印度的独立运动即将进入新的阶段。

后果:孟买水兵起义

1946年,孟买爆发了水兵起义,并引发了群众大规模的抗议游行,此后,印度军警对英印政权的离心力迅速增强,英国在印度殖民统治的根基受到极大的动摇。

结论:二战期间印度各民族力量的行动是印度民族解放运动的重要一环,经过二战,英国人隔壁那个家无力阻止印度独立;同时,二战期间真纳的种种举措使得他在威望大大提升,也使穆盟的权威得到了巩固。