前因:内阁使团;后果:第一次印巴战争。

作者:枝蕊 / 编辑:陆伯让

前因:内阁使团

1946年3月,英国政府派往印度一个内阁使团,并召开制宪会议,是英国尝试解决战后印度问题的初次试验,也是印巴分治的先声。

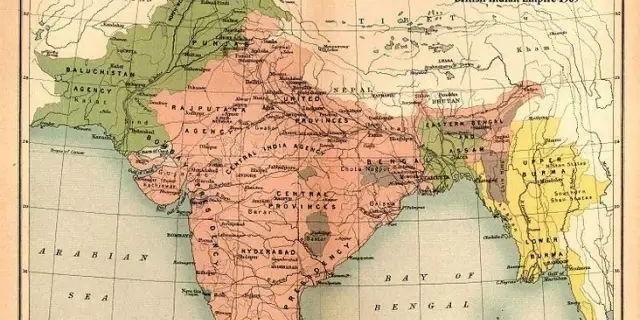

1947年,英国驻印度最后一位总督路易斯·蒙巴顿提出《蒙巴顿方案》,亦称印度独立法案,实现了印巴分治,建立了印度斯坦和巴基斯坦两个自治领。

当国大党的尼赫鲁拿到方案副本后,一把将文件扔到地上,大声嚷嚷着不行!

国大党就是要建立一个统一独立的印度,怎么可能忍受印度被分割呢?

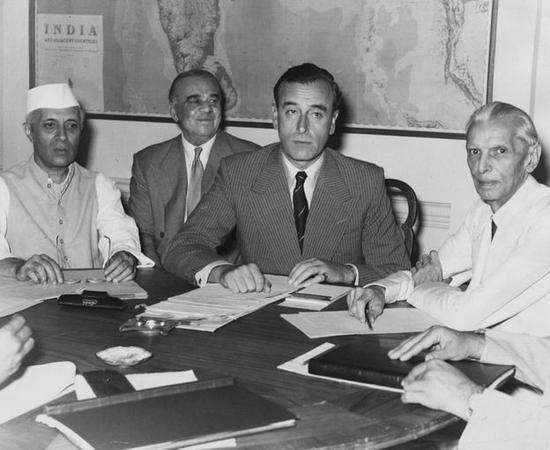

但是穆斯林联盟的真纳却非常高兴,把印度分成巴基斯坦和印度斯坦两部分,正是穆盟想要的,这样穆斯林就可以有自己的伊斯兰教国家。

就是这两个人代表了两种不同的政治诉求,把英国政府折腾得够呛。

1947年3月,蒙巴顿接管移交政权给印度人的工作。

此前,权力移交的工作陷入僵局,因为穆盟和国大党在是否分治上存在分歧。

而在蒙巴顿到达印度后,真纳强硬地表示:巴基斯坦必须独立,和印度分开。而国大党反着来,跟蒙巴顿说:要分割印度是不可能的!

为了能尽早地、和平地移交权力,蒙巴顿只能跟这些政治领袖们不断地进行商议。

4月5日,蒙巴顿先见了见真纳,但是直接谈崩了。

真纳觉得蒙巴顿并不了解当时印度的情况,虽然地位很高,身份贵重,但是完全凭着自己的想象在谈印度事务。

因此,第二天在蒙巴顿邀请的晚宴上,真纳决定好好给蒙巴顿上一课,解释了大半天穆斯林关于巴基斯坦的想法,顺便抱怨国大党一直在阻碍巴基斯坦的成立。

5月8号,蒙巴顿要听听另一边的意见。

尼赫鲁向蒙巴顿表示,只要能阻止建立巴基斯坦,他可以放弃完全独立的印度的想法。

蒙巴顿和所有试图解决印度问题的同僚一样,听着完全不一样的两种诉求,看不到一点妥协的可能,内心非常煎熬。

同一天,英国内阁给出的最后方案被带到蒙巴顿手中。

英国还是决定把印度分成几个单位,搞联邦, 其中的几个地方给主权。

两天后,尼赫鲁从蒙巴顿那里得知了这个方案的内容,气得要死,坚决拒绝。

而另一天的真纳很快被蒙巴顿邀请商谈,看到了这个方案。被尼赫鲁拒绝后,蒙巴顿希望能让真纳妥协。

蒙巴顿威胁真纳说:如果穆盟不接受这个方案,英国就组建自治领,成立临时政府,到时候穆盟可就什么都没有了。

然而,真纳也是一把硬骨头,面对蒙巴顿的威胁,他没有一点退让,他仍坚定地要求成立两个独立自主的国家。不仅如此,他还反过来给了蒙巴顿一个警告,如果不成立巴基斯坦国,穆盟将不惜发动全面内战。

屡屡碰壁,蒙巴顿只能前往伦敦与英国政府进行商谈。

而在这期间,真纳提出了一个新要求:为了连接东巴基斯坦和西巴基斯坦,应该在印度斯坦的土地上给一个“走廊”。

做你的春秋大梦!尼赫鲁看到后,立刻发表了激烈而刻薄的评论,和穆盟打起了口水仗。

等6月蒙巴顿回到印度,命运地答案即将揭晓。

真纳、尼赫鲁等6位代表,还有锡克教徒代表萨尔达尔·巴勒迪夫·辛格都等着蒙巴顿最后的回答。

会上蒙巴顿带回来了英国政府所批准的方案:分治,但是界限是蒙巴顿找了一个不懂印度的人划分的,他觉得这样不受影响,最为公平。

因此,虽然方案有限草率,但此时的真纳已经顾不上这个方案中存在的问题,他得了肺癌,大限之前只要能实现独立的巴基斯坦,比什么都好。因此,真纳对这个方案表示赞成。

而此时面对真纳给出的战争威胁,以及全印穆斯林联盟与国大党实力相当的现状,尼赫鲁也最终作出妥协。

最终,《蒙巴顿方案》通过,实现印巴分治。

印巴分治后,大量的印度教徒和锡克教徒难民逃往印度,大量的伊斯兰教徒难民逃往巴基斯坦。而这些难民又分别集中在两国的大都市中,进而形成贫民窟。

部分人认为甘地对伊斯兰教徒和巴基斯坦让步过多,非常不满,1948年1月,甘地遇刺身亡。

最后一些土邦归属上遗留问题,导致两国经常在印巴边境爆发冲突甚至战争,恩怨难解。

后果:第一次印巴战争

1947年10月,印度、巴基斯坦双方关于克什米尔地区分治问题引发战争,即第一次印巴战争。

结论:《蒙巴顿方案》虽然实现了印巴分治,但也遗留问题,至今影响着两国的安全。