前因:二战;后果:印巴分治。

作者:王梦娇 / 编辑:陆伯让

前因:二战

二战结束后,趁着英国实力大幅下降,印度民族运动频发,要求独立。

1946年3月,英国政府派往印度一个内阁使团,并召开制宪会议,是英国尝试解决战后印度的初次试验,也是印巴分治的先声。

三个内阁代表战战兢兢地踏上了印度国土。

这已经不是以前那个可以由着英国搓扁揉圆的殖民地,而是一个不知道何时就会爆炸的火药桶。

英国的工党内阁就是要把这个火药桶的火芯拔了,在慢慢地贴上“自由”的标签,安全放下。

当时的印度党派众多,因为宗教民族极为复杂,利益不一致。

再看这个内阁使团的阵容:印度事务大臣劳伦斯、海军大臣亚历山大和贸易大臣克里普斯,要解决的是印度最棘手的几个问题。

一是之前的孟买水兵起义问题。

一个月前,孟买港内的20艘军舰和市内2万名士兵参加起义,工人和学生举行罢工、罢课,支持水兵起义。虽然之后起义被镇压,但是二战后的英国势力已经很难控制这些军队,这也是内阁使臣来的直接原因。

二来捎带着处理依稀贸易问题,但此时印度最大的问题是政治,而不是经济。

如何移交权力?独立后形成怎样的政府?一旦没有处理好,就会引起印度国内的动乱。

代表团在印度待了三个月,为的是和印度的大臣们商讨出一个印度独立的最终方案。

此时的印度总督韦维尔早就焦头烂额。

党派团体则数量多、成分复杂,主要有国大党、穆斯林联盟、各土邦王公、共产党等等。尤其是穆斯林联盟的真纳和国大党的尼赫鲁非常难缠。

他1945年就召开西姆拉会议,提出组建印度国民政府计划,与各党派领导人进协商。

结果尼赫鲁觉得自家国大党代表全印度,应该也能提名穆斯林代表,而真纳觉得自家穆盟才是穆斯林代表,哪里轮到搞印度教的国大党选人了!

协商不成,矛盾还升级了。

韦维尔子爵,又翻译为魏菲尔子爵。

吸取了韦维尔的教训,使团先是提出了两种方案供印度选择。

一是让印度成为一个联邦制国家,下属印度斯坦和巴基斯坦两个地区。

但是尼赫鲁不同意巴基斯坦的存在,真纳又认为这样做巴基斯坦没有主权。

那换一个。

印度和巴基斯坦两个国家各有独立主权,组成联邦,不是穆斯林的地区就划给印度。

然而真纳觉得巴基斯坦领土太小,还是不同意。

除此之外,印度的众多土邦还想建立“第三印度”,低等种姓的代表担心未来他们会毫无地位可言......

总之,各派都有自己的打算,这两个方案只好宣告破产。

内阁使团又重新想办法,代表英国政府推行《内阁使团方案》。

在5月16日,英国首相艾德礼发表了《方案》,这次的方案将英属印度和各土邦组成印度联邦,使其拥有自主地位,这样土邦想搞自己的政府也没问题。

印度按照宗教信仰划分为三个地区:印度教地区,西北伊斯兰教区和东北伊斯兰教区。三个省区各自制定宪法,最后制定总宪法,并在正式独立前组成印度临时政府。

这个方案和第一个方案很像,但不是按照印度、巴基斯坦整体划分,而是按照宗教划分印度,土邦自治,大家一起组建联邦。

国大党和穆盟这两个最主要的党派的纷争,其实就是印度教和伊斯兰教的宗矛盾。

国大党的领袖甘地挺满意,说印度会变成没有悲伤的国家,部分穆斯林也很高兴。

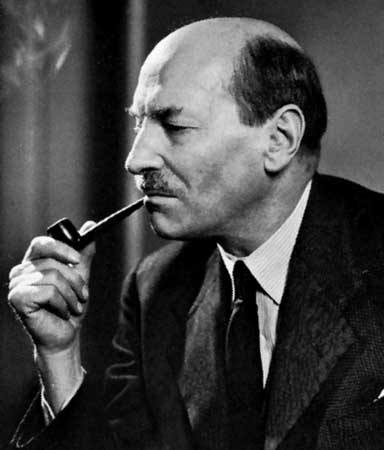

艾德礼首相

然而,有人依旧不高兴。

真纳和很多穆斯林还是想要单独的巴基斯坦,否则免谈。

国大党的尼赫鲁一看方案,有两个伊斯兰地区,他比甘地激进得多,认为方案在偏袒穆斯林,与穆盟彻底决裂。至此,印度政局的危机升级了,甚至开始了种族仇杀。

其间印度总督韦维尔宣布了国大党组成印度责任内阁,并邀请穆斯林参与临时政府,被真纳拒绝。

爱德里试图为内阁方案做最后的努力,将各领导人们召集在一起,想要谈和,然而最终无果。英国政府不想再搅浑水,为了尽快脱身,撤回了原本的印度总督韦维尔,改任手段强硬的蒙巴顿。

蒙巴顿又会如何处理印度乱局呢?

后果:印巴分治

由于国大党和穆斯林联盟分歧无法解决,蒙巴顿上任印度总督后放弃使团方案,1947年提出《蒙巴顿方案》,实行印巴分治。

结论:内阁使团方案是一个印度各界意志的反映,是最终印巴分治的先声。