《诗经》,使中国文学从一开始就充满了稻麦香和虫鸟声。

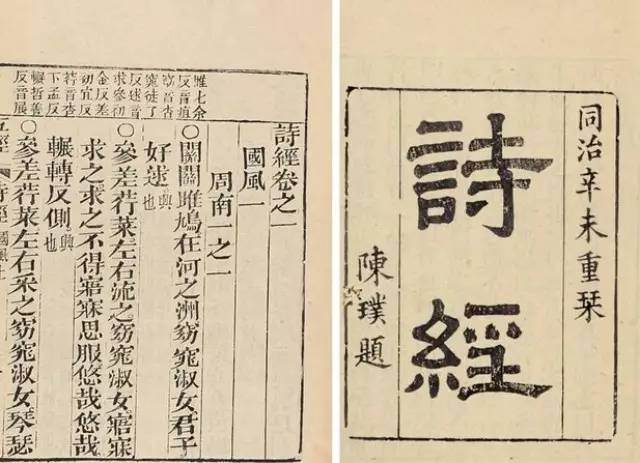

《诗经》,是两千五百年前的北方民间诗歌。那时候的南方,没有文化,史称南蛮。然而这本收集了西周初年至春秋中叶的诗歌总集,关于它的具体来源,依然众说纷纭。

《诗经》起源

钱穆先生说及春秋时代:“往往知礼的、有学问的比较在下位,而不知礼的、无学问的却高踞上层。”

《诗经》便孕于其时,虽有国风出于民间的考论,然而据文本所述仪式、器物,及语感中,明显能察觉到,其相当部分乃为文人创作无疑。

昔孟子曰:“王者之迹熄而《诗》亡,《诗》亡而后《春秋》作。”

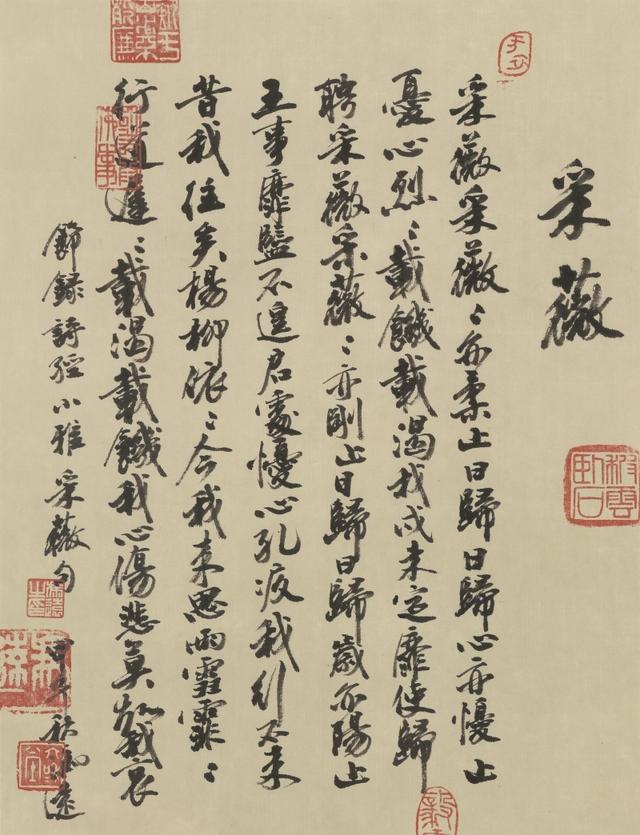

春阳在《诗经演》后记里写道,读《诗经》文本,王者之迹历历可鉴,即便出于匹夫匹妇,经三千年的阅读和淘洗,早已尽作亦风亦雅的“君子”与“淑女”了。

相传周代设有采诗之官,有点像古代西方的游吟诗人。他们能弹,能唱,唱的都是历史故事,当时游吟诗人盛极,西方最伟大的游吟诗人,便是荷马。

采诗官每年春天,摇着木铎深入民间收集民间歌谣,把能够反映人民欢乐疾苦的作品,整理后交给负责音乐的太师谱曲,演唱给周天子听,作为施政的参考。

余秋雨在《中国文脉》里有言,《诗经》是“平原小合唱”,《离骚》是“悬崖独吟曲”。

这些没有记录姓名的民间作者的作品,占据诗经的多数部分,如十五国风。同样是打通朝廷与民间的使者,与游吟诗人不同的是,采诗官向民间中去,再回到朝廷,而游吟诗人驻扎在民间,向民间散播故事。

将这些小合唱最终集成、筛选,再至编订者,相传为孔子。司马迁于《史记》里记载,古诗有三千多篇,孔丘删时,“二或三种相似重复者存一,合道德礼仪之诗才选”。

孔子对《诗经》有评:“诗三百,一言以蔽之,曰,思无邪。”他说,《诗经》“乐而不淫,哀而不伤”——喜怒哀乐,皆有分寸。

风、雅、颂

《诗经》总句数七千馀,句型以四言为主,占九成,其他为杂言。中国的诗,最初的格式便成熟于此。《诗经》共分三部分:风、雅、颂。雅,有大雅和小雅之分。

风:即曲式、声调,是各地的民歌。以音乐名称用到文学。如当时有秦风、魏风,俗解山西调、甘肃调。这些民歌中情感丰富,有爱情,有思乡,有愤怒,有幽怨。当时有十五国(均在北方),包括如今的陕西、山西、河南、河北、山东一带。所谓“国风”,即润色后的十五国的不同腔调。

雅:多未贵族祭祀诗歌,现在是形容词,当时是名词,用以祈丰年、颂祖德。雅,意为“正”。当时的普通话,官话,称“雅言”。“雅”,也即“夏”的意思。“华夏”,分大雅、小雅。《大雅》大多是帝王将相的历史,有歌颂周王室祖先乃至武王、宣王等之功绩,也有也反映了厉王、幽王的暴虐昏乱及其统治危机;而《小雅》中最突出的,是记录战争和劳役的作品。大雅的作品,多产于西周前期;小雅,多产于西周末年,但也有部分东周。

颂:有“容”之意,容,即为模样。《诗·大序》中解释曰:“颂者,美盛德之形容,以其成功告于神明者也。”关于颂的解读,古来莫衷一是,近代学者也多以为《颂》是宗庙祭祀之乐,亦有说指读与唱的速度和节奏,或是舞容——“美盛德之形容”,就是赞美“盛德”的舞蹈动作。

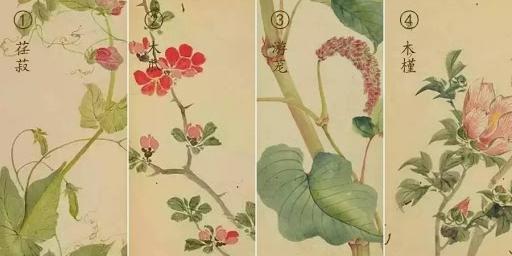

据说春秋时期流传下来的诗有三千首之多,如今只剩下三百一十一首,其中包括六首笙诗有目无诗。三百零五篇有文之诗,植物、草本七十种,木本三十种,兽三十种,鸟三十种,鱼十种,虫二十种……一个个意象,使人身临其境,不由自主地沉浸在对那片土地的怀想里。

尽管大部分已失传,从《诗经》余下的部分里,我们依然可以通过字里行间感受到两千五百多年前的黄河流域,政治、社会、文化、爱情、友情、乐器、兵器、容器,等等,皆历历在目。

不见作者的艺术品

陈丹青在接受采访时,被问及年轻时的画作,他说,如今我巴望无知——小时候画那些画,其实什么也不知道,画的时候脑子里什么都没有,一笔一笔跟着走,完全像个白痴,这是画画最珍贵的状态。

他说,他对所有画家回顾展的早期作品格外留心,对所有流派发萌时期的东西格外留心。那些画家不知道这条路会走到哪里去,可是他全心全意,整个儿掉在他做的事情里,像敦煌的画工,像《诗经》的作者,他可能不知道他在干什么,他太专心,太专注了。

这是艺术家的自觉——只见艺术品,不见作者。就像自然界的一花一木,一山一水,不见造物主,只见其鬼斧神工。

中国常有“诗曰”,说的大约都是诗经。《诗经》原本非“经”,后来成了经典,后世便奉为经。皇帝听说是“经”,是道德典范,也得毕恭毕敬。

其实西方也一样。《圣经》原本也是一些故事,后来成了经典。欧洲人称新旧约为“书”。

余光中在散文《听听那冷雨》里以《诗经》作比,描绘雨最原始的声音:

因为雨是最最原始的敲打乐从记忆的彼端敲起。瓦是最低沉的乐器灰濛濛的温柔覆盖着听雨的人,瓦是音乐的雨伞撑起。

……鸟声减了啾啾,蛙声沉了阁阁,秋天的虫吟也减了唧唧。七十年代的台北不需要这些,一个乐队接一个乐队便遣散尽了。要听鸡叫,只有去诗经的韵里寻找。

《诗经》,使中国文学从一开始就充满了稻麦香和虫鸟声。

《诗经》以其经久不衰的文学性,影响了后世几千年的中国文脉,甚至是海外的文学领域。19世纪后期的美国诗人庞德,读了《诗经》、李白、庄子、老子、孔子等等等英文翻译,继而把东方意向用于英文,给美国诗带来了新的活力,形成新的流派(意象派)。

以孔子为正式开端,将《诗经》整理,而后使之成为政治家、儒家尊严和道德伦理准则,以此约己束人。然而,当时《诗经》或许并无此意。

《诗经》中,有祭祀,有抱怨,有牢骚,但主要、最历久弥新的,使在世俗生活中的记录与抒情。其中抒得最出色的,是爱情。爱情在一句句四言排句里,被描绘得那么“无邪”,既大胆又羞涩,既温柔又敦厚,可爱至极。

那些充满力度又不失典雅的四字句,一句句排下来,奠定了中国文学起跑点的砖砌路基。那些叠章反复,不仅仅是道德参照,还是文学,不仅仅是文学,还是音乐,还是舞蹈。弥漫着文人的书卷香气,亦充斥着民间的古朴风气,咏之于江边白露,舞之于月下乔木。

没有巴比伦的残忍,没有卢克索的神威,没有恒河畔的玄幻,《诗经》向我们展示的,是两千多年前黄河流域的平和、安详、寻常、世俗,以及有节制的谴责和愉悦。