她在应该严肃的时代轻佻,在应该无私的关头沉醉个人情爱。不够宏大,不够先进,不够愤怒,不够锋利,只有“华丽苍凉”。

01 不要得罪张爱玲粉丝

影视行业也许应该把“不要得罪张爱玲粉丝”默认为改编第一准则。

经过这几天的舆论发酵,大家都看明白了,改编张爱玲是个苦差事,一着不慎,连威尼斯终身成就奖加身的导演也会被群嘲。说的就是这许鞍华指导的《第一炉香》,预告片刚刚发布,香气没闻到,腥风血雨先来。

许鞍华是公认的好导演,这也是她第三次改编张爱玲的小说,电影《第一炉香》从立项之初就让人期待,从剪辑、美术、摄影、服装、配乐……都是最高级的班底,极尽精致豪华。但主演宣布之后,张爱玲迷一片倒吸冷气,后期宣发更处处令人狐疑,让大家在“许鞍华到底懂不懂张爱玲”的纠结中反复横跳。

《第一炉香》让张爱玲年少成名,本质上是一出街头巷尾最津津乐道的女性堕落记,用一句话概括就是:上海女中学生葛薇龙到香港投奔姑妈,被姑妈和浪荡公子乔琪乔利用,沦落为欢场交际花的故事。

《侬本多情》张国荣版乔琪乔

你要非说这是个爱情故事也不是不行,可故事的真实内核是欲望与堕落,爱情在其中就像炸鸡汉堡里那一点点蔬菜,好把原罪包装得稍微健康有机一点。

但《第一炉香》的前期小规模崩塌,就是从抓住爱情那点儿烂菜叶不放开始的。

先是女主角马思纯的原著读后感,让人分不清她读的是《第一炉香》还是青春疼痛文学。

微博被网友吐槽“和我看的是一本书吗?虽说一千个读者有一千个哈姆雷特,但也有人把哈姆雷特看成哈利波特。”

再是预告片画面中,男主角彭于晏太过健康明朗黝黑壮硕,他可以有一万种男性魅力,但偏偏不适合原著中男主角病态的苍白颓废。这导致他说情话的样子像街边美发揽客:

亲热的画面像他趴在女主角身上伏地挺身:

两人都扬着一张“没被生活欺负过”的脸,身上那呼之欲出的正能量离原著中颓败消极的气质相去甚远,网友建议导演不如改片名叫《第一炉钢》。

再加上预告片中阐释主题的句子,既非张爱玲所写,也非小说原作的主题,而是强调——“爱是比深爱更深的不爱”,诸多硕大的爱情宣言,在沉郁镜头和《月光曲》的烘托下一一粉墨登场,让人五味杂陈:

流出的内部宣发文案也像在佐证不祥的猜想:故事主线是男女主角坚定执着却又充满变数的爱情悲欢?

这到底是张爱玲还是郭敬明?如果是张爱玲,为什么用这样的演员?如果是郭敬明,为什么用这样的班底?拍《小时代》焉用牛刀?

让人费解的,是许鞍华没读懂张爱玲,还是许鞍华为了迁就观众偏离了原作的主题,还是说从根本上,张爱玲的风格已经不再适合当今的时代?

02 不断重写自我的张爱玲

张爱玲的作品本质上都是一遍遍重写自己的故事,张爱玲文学的精髓,一定要从她的人生境遇中感知。

1920 年,张爱玲出生在显赫的门第,祖父是清朝末年著名清流派大臣张佩纶,外曾祖父是李鸿章。

父亲张志沂是封建遗少,性格暴虐,抽鸦片,娶姨太太,挥霍无度。

生母黄逸梵出身旧式家族,却是“踏着三寸金莲横跨两个时代”的女性先锋,思想极为超前。她生儿育女后便去欧洲游学,回国离婚后开始环球旅行。1948 年,她携十七箱的古董坐船去英国伦敦,租住在地下室,也曾做过制皮包女工。1957 年,黄逸梵因胃癌在伦敦病故,享年 61 岁,身边没有任何亲人。

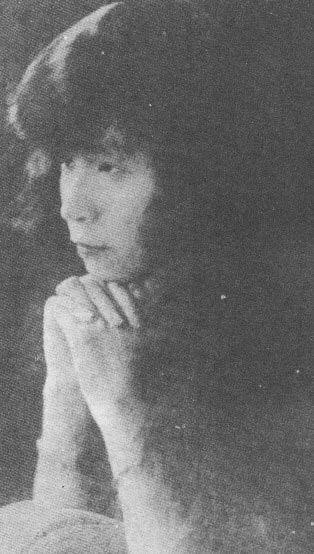

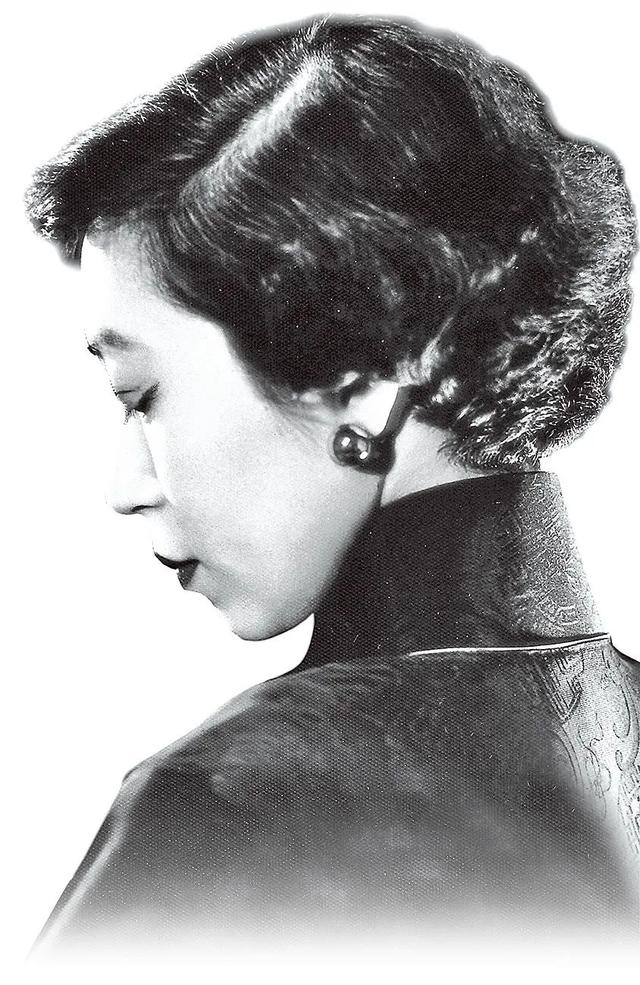

1926 年,张爱玲生母黄逸梵。

张爱玲只有一个弟弟张子静,长得俊美但体弱,1944 年 5 月,张爱玲发表的散文《童言无忌》中这样描写:“我的弟弟生得很美而我一点也不。……我比他大一岁,比他会说话,比他身体好,我能吃的他不能吃,我能做的他不能做……”

张爱玲小时父母就已分居,后来父亲再娶,张爱玲与新家庭关系更加紧张。

“有一个时期在继母治下生活着,拣她穿剩的衣服穿,永远不能忘记一件黯红的薄棉袍,碎牛肉的颜色,穿不完地穿着,就像浑身都生了冻疮;冬天已经过去了,还留着冻疮的疤——是那样的憎恶与羞耻。……因为后母赠衣造成一种特殊的心理,以至于后来一度 clothes-crazy(衣服狂)。”

16 岁的张爱玲曾因为擅自到生母家住了几天,回家后遭到父亲毒打,“我觉得我的头偏到这一边,又偏到那一边,无数次,耳朵也震聋了。我坐在地下,躺在地下了,他还揪住我的头发一阵踢”。随后张爱玲由巡警看管,被关在一间空屋里好几个月,得了严重的痢疾也无人问津,差点死掉。在禁闭中,她每天听着嗡嗡的日军飞机,“死了就在园子里埋了”,也不会有人知道。……希望有个炸弹掉在我们家,就同他们死在一起我也愿意”。

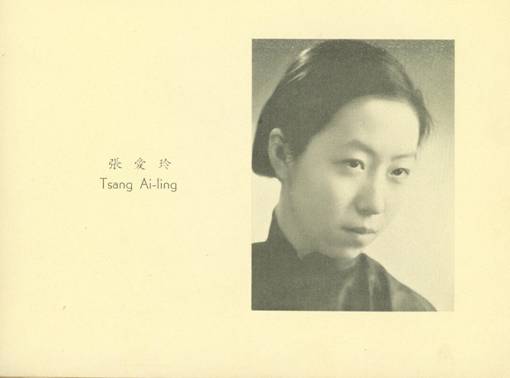

张爱玲中学毕业照

在这种阴沉压抑的环境里长大,没有心理创伤是不可能的。“人是最靠不住的”,这是张爱玲的处事信条。

什么靠得住?“生平第一次赚钱,是在中学时代,画了一张漫画投到英文《大美晚报》上,报馆里给了我五块钱,我立刻去买了一支小号的丹祺唇膏。母亲怪我不把那张钞票留着做个纪念,可是我不像她那么富于情感。对于我,钱就是钱,可以买到各种我所要的东西。”

张爱玲自小读过私塾,高中报考伦敦大学,成绩是远东区第一名,由于战争没能去成伦敦,第二年改入香港大学。1941 年底日军占领香港,张爱玲不得不中断学业,回到上海。

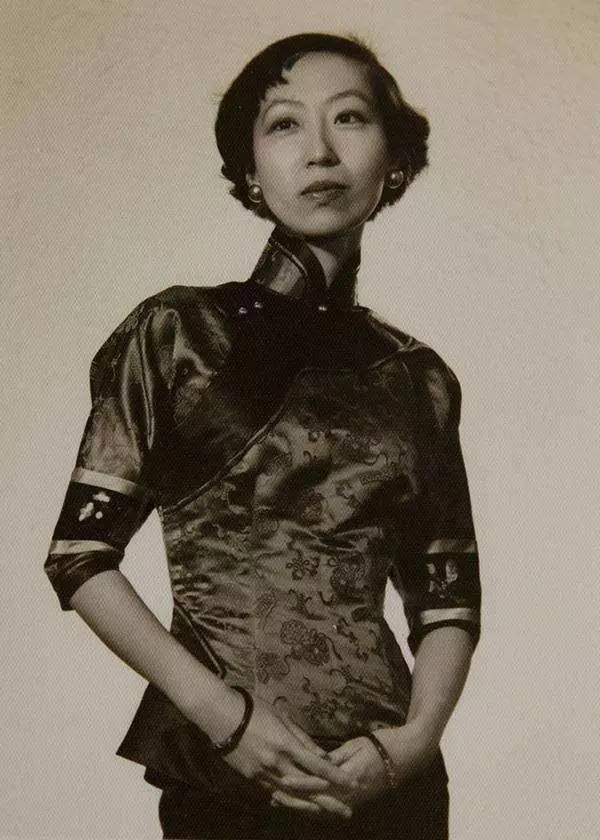

40 年代的上海,20 出头的她开始发表小说(《沉香屑·第一炉香》、《倾城之恋》、《心经》、《金锁记》),在沦陷时期的上海一举成名,人们也是从那时形成对张爱玲的“作女”印象:

高高瘦瘦,模样一般,高度近视又不喜欢戴眼镜,与相识的人迎面而过,她看不出是谁,别人却怪她高傲。

喜欢把老衣服拿出来穿,于是经常以各种奇装异服的面目出现在各个场合。

当初《倾城之恋》舞台剧上演时,张爱玲与剧团主持人周剑云见面,当时张爱玲穿了一件及膝的古风夹袄,超宽大袖,水红绸子,配以特宽黑色镶边,右襟下还有一朵书卷的云头,夹袄里面穿的是薄呢旗袍。周剑云也是在上海滩见过大世面的人,当下见到张爱玲,居然被她镇得有些拘谨。

如今这种风格叫 vintage,如今这种玩法可以成为上海滩第一时尚博主,但在当时只引来惊讶的目光。

典型张爱玲

张爱玲热爱美术、对时尚、服饰、色彩有过人的领悟力,比如她用颜色来比喻气氛的微妙:悲壮如大红大绿,是一种强烈的对照,刺激性大于启发性。苍凉像葱绿配桃红,是一种参差的对照,有更深长的回味。

后来的事情我们都比较熟悉,1944 年,张爱玲结识汪精卫政权宣传部次长、作家胡兰成,二人相恋,在上海秘密结婚。

“胡兰成与张爱玲签订终身,结为夫妇。愿使岁月静好,现世安稳。”

不久,胡兰成前往武汉办报,后与一名 17 岁的护士同居。1947 年 6 月,张爱玲写信与逃亡中的胡兰成分手。

1949 年解放后,张爱玲留在上海,参加了上海市第一届文学艺术工作者大会,这成了后来为人所知、张爱玲人生的重要转折点——当时周围人都穿着人民装,唯独她还穿着旗袍。

1952 年,张爱玲只身离开大陆,迁居到香港。后来根据弟弟回忆,张爱玲是突然消失的,他想起姐姐有一次跟他说,“都穿人民装,我可受不了”。

在港期间,张爱玲开始创作小说《秧歌》等,反映“土改”时期农民的艰苦。在大陆文学界,张爱玲也因此长期被作为反面典型,直到改革开放才有所改观。

1955 年,35 岁的张爱玲赴美国定居。生活窘迫的她在新罕布什尔州结识了 65 岁的左翼剧作家赖雅(Ferdinand Reyher)不久后两人结婚。因为两人的作品不被美国主流社会接受,生活依旧清苦。

张爱玲与赖雅

张爱玲曾流产过一个孩子,在半自传小说《小团圆》里,丈夫劝九莉生下孩子,她笑道:“我不要,在最好的情形下也不想要——又有钱,又有可靠的人带”。小说中有一段触目惊心的文字,大概就是张爱玲堕胎的细节:

“九莉看见抽水马桶里的男胎,感觉恐怖到极点,遂扳动机钮,胎儿在波涛汹涌中消失了。”

1957 年,张爱玲的母亲黄逸梵在英国伦敦去世,临终前将自己收集的古董寄给女儿。张爱玲没有前去出席葬礼。

作家王安忆有个猜测——张爱玲觉得妈妈比自己漂亮,所以她一辈子都在嫉妒妈妈。

她借《小团圆》的结尾时九莉之口说:“从来不想要孩子,也许一部分原因也是觉得她如果有小孩,一定会对她坏,替她母亲报仇。”

1961 年张爱玲访台

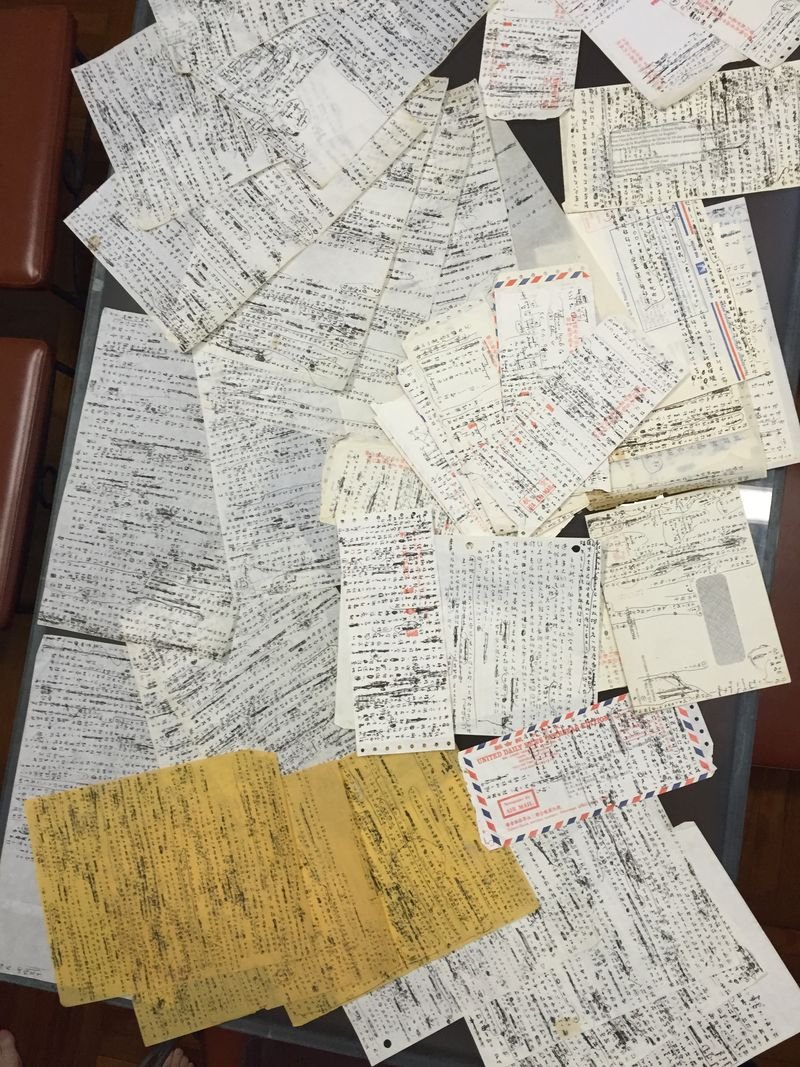

张爱玲婚后大部分精力都用在照顾中风瘫痪的赖雅身上,主要依靠变卖母亲的古董和小说版税维持生活,直到 1967 年丈夫去世。

1970 年代,张爱玲定居加州洛杉矶,深居简出。生活主要是两件事:一是研究《红楼梦》,二是翻译《海上花列传》,她将那种嗲声嗲气的吴语对白,悉数转换成了地道的晚清官话。同时,并为作品中出现的晚清服饰、欢场行规、上海的风土人情都做了很多准确详尽的注解。

1981 年 9 月,张爱玲在过生日时得到一笔版税和胡兰成的死讯,在信中和朋友说“难免觉得是生日礼物。”

花甲之后的张爱玲似乎产生了心理焦虑,1983 到 1988 年里,她深受虱子困扰,引发皮肤敏感,在加州偏僻的小镇不断迁居,恨不得每周搬家一次。“我这几年是上午忙着搬家,下午忙着看病,晚上回来常常误了公车。”她随身携带着简易的行李,只要在住处发现虱子就马上离开,换了上百个汽车旅馆。她觉得头发有虱,衣服有虱,每到一个地方就叫人来除虱,甚至想搬到沙漠里。

1991 年,她在给朋友的信中写道:“每月要花两百美元买杀虫剂”,“橱柜一格一罐”。同时面对高血脂症、心血管疾病、难缠的感冒及牙病,忙着看病的张爱玲生活作息大乱,睡眠障碍日益恶化。

南加利福尼亚大学的张错教授说:“你就算在街上见到了她,你也不会认识。她戴一顶假发,穿一双最便宜的 2.99 美金的塑胶拖鞋。说难听一点,美国人说法就是,在超市门口摔跤了你也不敢随便去扶的老太太。”

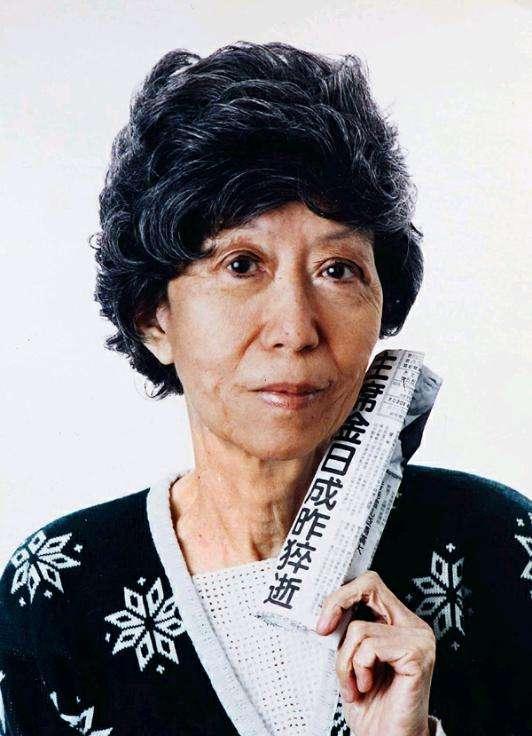

1994 年,台湾的《中国时报》授予张爱玲文学终身成就奖,张爱玲接受了,特意拿着一份报纸拍下照片,证明自己尚在人间。

1995 年,张爱玲皮肤病严重恶化,“药日久失灵,只有日光灯有点效力”。怕店里不干净,花 300 美元买灯回家照皮肤,一天照 23 小时。怕光照不进,隔几天就剪发。烤干的皮肤保护力尽失,脸上、耳朵、肩膀都是伤口。她本还打算搬家,终究没有力气。

1995 年 9 月 8 日,张爱玲的房东发现她逝世于加州洛杉矶西木区罗彻斯特大道的公寓中,一个显眼处的塑胶袋中,装着身份证件和一份遗嘱:“尽速火化;骨灰洒于空旷原野;遗物留给宋淇夫妇处理。”根据检验结果,张爱玲逝世于六七天前,死因为动脉硬化心血管病,终年 75 岁。

遗嘱执行人林式同赶往察看时,日光灯仍兀自照着那躺在行军床上、半世纪前蜚声文坛的张爱玲。

张爱玲生前有存款约两万八千余美元,留下遗物不多,大多是假发、拖鞋、衣物、浓烈的口红和随手写在信封上的手稿。

“生命是一袭华丽的袍,爬满了虱子”,张爱玲一语成谶,早年的文学比喻,成了她一生不能克服的“咬啮性的小烦恼”,也像阴影一样,爬满她的整个人生。

03弗洛伊德式张爱玲研究

张爱玲的一生恰如其分地说明了“不合时宜”四个字。

早年张爱玲就对自己的文字有认识:“我写的就是常人,是日常生活……我的作品,旧派的人看了觉得轻松,可是嫌它不够舒服。新派的人看了觉得有些意思,可是嫌它不够严肃。”学者许子东说,“她是文学史上的一个例外、一个异数,一个被时代逐渐放大的支流”,也是五四主流文学史中无法安放的作家。

她的作品没少被当时的人辱骂,因为她在应该严肃的时代轻佻,在应该无私的关头沉醉个人情爱。不够宏大,不够先进,不够愤怒,不够锋利,只有“华丽苍凉”。

当宏大的时代主题褪去,人们逐渐回归日常生活,才发觉张爱玲更符合现代人的审美需要,她用《红楼梦》式的白话文写出了现代主义,于是“张学”在两岸三地逐渐兴起。

也有人认为,张爱玲的女性主义创作是受了弗洛伊德精神分析学的影响,比如《金锁记》中的变态心理、《心经》中的“恋父情结”、《半生缘》中的潜意识、《倾城之恋》中的内心独白等等,这使她笔下的女性是鲜活有血肉的,沉迷虚荣也罢、费尽心机也罢、愚蠢可怜也罢,唯独不是一件美丽的物品。

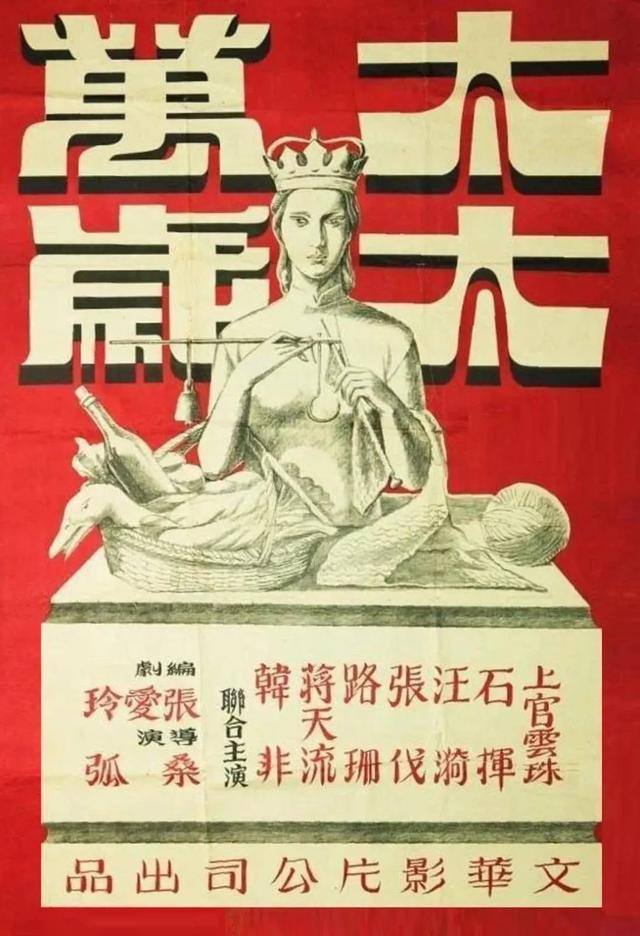

张爱玲编剧的电影《太太万岁》

比如成名作《第一炉香》,少女葛薇龙有主见,有目标,会计算前途,会考量经济,还会分析人情世故,她堕向深渊并不是被逼无奈,而是几次转瞬即逝的自我选择。

她知道住进姑妈家的代价是什么,但作为自我安慰,薇龙对自己说:“只要我行得正,立得正,不怕她不以礼相待。外头人说闲话,尽他们说去,我念我的书。”

可一住进姑妈的豪宅,音乐、华服、美食、派对……点燃了少女的虚荣心,嫌弃起自己原有的一切上不得台面。

三个月的工夫,她对于这里的生活已经上了瘾了。到社会上去做事,不见得是她这样美而没有特殊技能的女孩子的适当出路。她自然还是结婚的好。她要离开这儿,只能找一个阔人,嫁了他。

她的理想从读书转变为了嫁人,但摆在她面前的只有个消极的浪子乔琪乔,对她说:“我不能给你婚姻,我只能给你快乐”。

薇龙抓住了他外衣的翻领,抬着头,哀恳似的注视着他的脸。她竭力地在他的黑眼镜里寻找他的眼睛,可是她只看见眼镜里反映的她自己的影子,缩小的,而且惨白的。

葛薇龙的理想又被进一步地裁剪,她只求一段纯粹的爱情,然而这种卑微的愿望仍然是奢侈的:乔琪乔刚和她亲密完,转身和女佣上床。葛薇龙想过要离开,可“为了适应环境,她新生的肌肉深深的嵌入了生活的栅栏里,拔也拔不出”。即使是这样,她还是选择和乔琪乔在一起,哪怕用青春换钱,再用钱换一桩注定悲剧的婚姻。

小说的最后,就是她成为姑妈和乔琪乔的工具,整天忙着,不是替乔琪乔弄钱,就是替姑妈弄人。葛薇龙自嘲和妓女没有分别:“她们是不得已,我是自愿的。”

在张爱玲笔下,“男人”只代表一种颓废衰败的物质,是女性自己把自己推向万劫不复。《第一炉香》的悲剧就在于,少女葛薇龙面对好几次抉择的机会,她的每一次让步,都看起来情有可原,但突然一个瞬间,读者才发现葛薇龙已经站在悬崖边无路可退,此后的人生只能节节败退,不断下坠。

《第一炉香》《色戒》《小团圆》替张爱玲回应了外界对她的疑问,一个聪明独立的女人,为什么会不顾一切地爱上人渣?把自己落得卑贱、堕落、遭人践踏的下场,值得吗?

从百年前的新文化运动,直到如今的 2020 年,多少女性依然走不出这个困境,而葛薇龙、王佳芝、盛九莉们代表张爱玲回答,也许就是她们自己愿意。

事实是,每次跟老易在一起都像洗了个热水澡,把积郁都冲掉了,因为一切都有了个目的。……虽然她恨他,她最后对他的感情强烈到是什么感情都不相干了,只是有感情。他们是原始的猎人与猎物的关系,虎与伥的关系,最终极的占有。她这才生是他的人,死是他的鬼。

——《色,戒》

王佳芝与易太太,葛薇龙与姑妈,女性的一体两面。

展现“女性的主体意识”和“女性的命运本身”才是张爱玲作品的永恒主题,她悲观地认为,隐隐带领女性堕入深渊的,一直是那暧昧、模糊、涌动的集体无意识作祟。

仿佛施虐一样,张爱玲对自己笔下的人物极其凌厉狠绝,被幽闭、被强暴的发狂女性,家族的诅咒,阴湿古老的厅堂,诡魅的幻影……这些元素,一再烘托女性的恐惧与欲望,诱惑与陷阱,使她的文学世界恐怖如鬼域,而张爱玲乐此不疲,且精益求精。

用戴锦华的话说,张爱玲置身于中华古文化与西方文明撞击、碎裂的锋面上。在她的一生中,不曾拥有一个诸如“女儿”“闺秀”“妻子”的“名份”,她作为最后一代颓废淫逸之家的弃女,作为在沦陷区备受颠沛流离的现代女性,始终是一个飘零客,或许这才让张爱玲更深地体味女人ー一永远的异乡人的身份。永远的放逐、永远的罪孽、永远的“不够健康、又不够病态”的生存。

04阴魂不散的张爱玲

微博网友 @微路 认为,许鞍华不适合拍张爱玲。她对人与事的感情与理解,和张爱玲在两个频道,两人在底色上太隔了。许鞍华是关怀是《儒林外史》式的,有一种年轻的正道之气,所以能拍《投奔怒海》和《黄金时代》;张爱玲的慈悲是《金瓶梅》式的,是冷眼洞察却不唾弃红尘,角度刁钻、细致入微,所以关于抗日写的是《色戒》。

张爱玲的作品公认最难改编,因为她的小说语言登峰造极,而且有大量的内心活动和抽象的概念,很难直接转换成电影镜头。关锦鹏可能是太喜欢张爱玲,所以《红玫瑰与白玫瑰》里干脆把原著的文字转化成字幕,反而影响了叙述效果。

2007 年李安接受采访时说,拍《色,戒》的过程就像去了一趟地狱,在和张爱玲对抗。“我们进去以后,就陷入了小说所营造的那种绝望气息,心力消耗很大,总觉得在张爱玲绝望的阴影控制下,很难走出来。”

“张爱玲是非常有勇气的作家,她从一个女人细微的心理变化来看大时代,不是用主旋律的方式来看战争和大时代。我觉得非常特殊,非常有勇气,也非常真实。”

“对我来讲有一种震慑性,我逃不出这个故事。很多翻江倒海的东西我要把它拍出来,没办法像她写得那样云淡风轻的。如果只做她的文字的翻译的话,我是永远打不赢的,永远在下风。”

李安在《色,戒》的结尾选择相信温暖,他让易先生和王佳芝之间产生似真似假的爱,这是他认为走出张爱玲阴影的方式。

电影《色,戒》结尾,易先生怀念色诱过他的王佳芝。

张爱玲原著中,易先生处决了王佳芝后,有没有默默怀念她?结尾没有明确交待,而是借旁人之口观察易先生“回来了又有点精神恍惚的样子,脸上有憋不住的喜气洋洋,带三分春色”。

两相比较,虽然李安的结尾留下一丝暖意,还是张爱玲的“三分春色”更胜一筹。美好的想象只属于传奇,残酷赤裸的现实才是张爱玲式的黑暗。

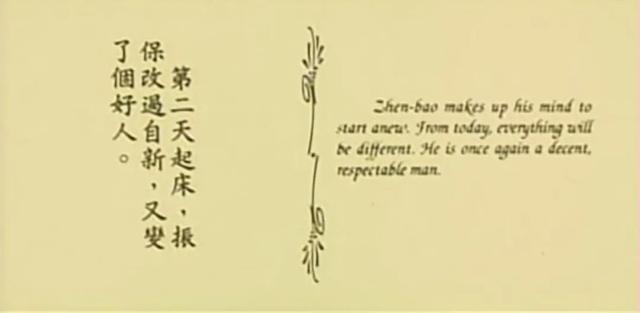

张爱玲自己在做电影编剧时,有这样的剖白:“中国观众最难应付的一点并不是低级趣味或是理解力差,而是他们太习惯于传奇。不幸,《太太万岁》里的太太没有一个曲折离奇可歌可泣的身世。她的事迹平淡得像木头心里涟漪的花纹。无论怎样想方设法给添出戏来,在观众的眼光中,恐怕也仍旧难于弥补这缺陷。但我总觉得,冀图用技巧来代替传奇,逐渐冲淡观众对于传奇戏无魇的欲望,这一点苦心,应当可以被谅解的罢?”

《太太万岁》(1947)

于是张爱玲编剧的电影,主要情节就是:子女算计父母,父母打儿女的如意算盘……男人包二奶,妻子受着双方父母的夹板气,还要替老公遮丑。妻子想离婚,最终还是被丈夫的道歉打动,重回家庭。

结局既没有温暖甜宠的美好,也缺少手刃小三的酸爽,渣男没有被惩罚,女人依旧不独立,只是继续着大部分人现实中浑浑噩噩的生活。

假如这部原味张爱玲的电影重新上映,观众也非见得爱看,可能因为太过“负能量”,不够“大女主”而狂打一星,没把刀片寄到阴间就不错了。

张爱玲小说难改编的地方在于:如果只照搬情节,不注意语言和人物的塑造,就猎奇有余,深度不足;如果删繁就简,只拍感情戏,原著的精髓就成了小情小爱。

对于《第一炉香》来说,是传奇还是言情,怎么保留张爱玲精髓,又如何符合当今观众的审美?

就看许鞍华怎么和张爱玲的阴魂打架了。

————————

搜索关注“液态价值”(liquidvalue)公众号,提前 8G 上网,获取 Z 世代冲浪指南。