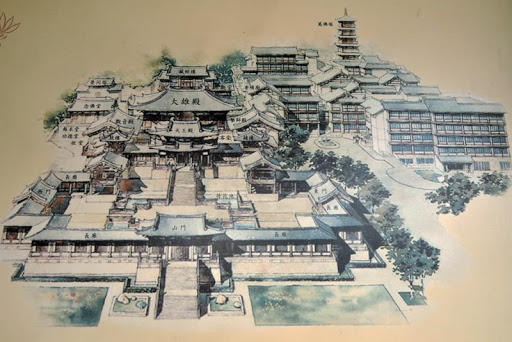

一文了解汉传佛教寺庙主要建筑形制。

印度佛教建筑以塔为主体,佛教初入中国时沿用了这种建筑形制。洛阳的白马寺最早建于东汉明帝时,据《魏书》所载,白马寺寺院布局也是以佛塔为中心的。到了南北朝时期,《洛阳伽蓝记》载永宁寺为中轴线对称的前塔后殿形式,尔后佛塔的地位载寺庙建筑中逐渐下降,中国佛寺逐渐形成以殿堂为主体的布局(当然有例外,比如辽代所建应县佛宫寺)。

以下下是汉传佛教寺庙中最常见的建筑:

山门

佛寺大门,或因过去佛寺多处于山林之间,也或因其“三解脱”的象征意义得名。一般三门并立,分别位空门、无相门和无作门,象征三解脱。建成殿堂式的则为山门殿。山门是佛国与凡尘的界限,也是凡尘通往佛国的中介。

钟楼与鼓楼

我们常说“晨钟暮鼓”,钟楼与鼓楼是报时建筑,一般佛教建筑左钟楼右鼓楼,都为二层阁楼式建筑。

天王殿

因主要供奉米弥勒也叫弥勒殿,是过了山门后的第一重殿。早期位净土宗特色,禅宗不见。宋以后禅宗寺庙也用。其地位仅次于大雄宝殿。

大雄宝殿

也称为大殿、正殿,是佛寺中最为重要的殿,一般供奉佛祖释迦牟尼。大雄是对佛祖的尊称。

观音殿

佛寺建筑配殿部分,也称为大悲坛。观音殿常有32尊对应尊像。

普贤殿

供奉普贤菩萨的殿,一般为配殿。

地藏殿

主供地藏菩萨,一般为配殿。

伽蓝殿

寺院道场的通称,一般是大殿的东配殿。正中为波斯匿王,民间也称关羽为伽蓝神。

祖师殿

供奉禅宗祖师的殿。

毗卢殿

一般位于佛寺中轴线末端,供奉“毗卢遮那佛”,即释迦牟尼的法身佛。

法堂

也称为讲堂,是演说佛法、规诫集会的地方。设在中轴线上,位于大雄宝殿之后。

藏经楼

佛寺最后的建筑。藏有经律论三藏典籍以及法宝法器。通常两层,下层是千佛,上层藏经。

戒堂

僧人修持、住足戒、议经和讨论宗教事务的场所。

僧舍

也叫做寝堂,是僧徒居住的场所。

茶堂

也叫接待室,一般位于法堂后,僧舍前,是僧众与往来宾客休息的地方。

斋堂

也叫五观堂,一般位于东侧,用于诵经或用于施主供祭祀前斋戒用的房屋。也可以指僧人用斋食的屋子。

香积厨

僧人的厨房。

方丈院

一般载寺院后部,作为寺院住持的居所。

碑楼与碑亭

用于安放石碑,防止石碑日晒雨淋。一般位于第一进院落中,钟楼鼓楼之后。雍和宫的御碑亭因为是皇帝所赐,位于第二进院落中轴线上。

寺院园林

可以指寺庙整体也可以指寺庙建造的庭院。

佛塔

大小不一,多少不一。佛寺中常有佛塔,大者如应先佛宫寺释迦塔,小者如院落中的五轮塔、阿育王塔等。佛塔建于寺外或另建塔院的情况也常见。

放生池

建在寺院山门前,由天台宗智者大师创立,放入香客买来的鱼,表示佛教好生之德。一般出现于大型寺院。

照壁

也叫影壁,在佛教建筑中常位于山门前。

经幢

寺院建筑中常为石质,由基座、幢身、出檐和幢刹构成。一般为六边形,六面刻经文,也有八面。不刻经文的叫无字幢。