阅读tips:音乐是种工具

西周,是奴隶社会的鼎盛时期。令人窒息的奴隶制度、名目繁多的周礼制度、长幼有序的宗法制度、贵族特权的法律制度,这些无一例外体现了戒律森严的等级制度。

西周的统治阶级,不仅利用这些政治、经济制度的有形之手掌控全局,还利用礼乐教化的无形之手,从思想上最大限度上为百姓灌输正确的政治观念。

这礼乐教化,不仅从周王朝家的音乐机构“大司乐”培养的宫廷贵胄、达官子弟从小抓起,除去一些民间选拔出来的优秀青年能和公卿大夫子弟一起进入“大司乐”学习外,基数最庞大的普通百姓和农奴也需接受这种教育。当然,不是由宫廷教授。

农奴主会对自己的子弟进行严格音乐教育,又从自由民和农奴之间选拔些人才,把他们提升到下层贵族的等级中间,与上层贵族子弟一起学习音乐,其目的是要使这些青年在学习了音乐之后,能够用礼乐来麻痹农奴的思想,让他们安分的为奴隶主工作,降低起义反抗的出现。

总而言之,统治阶级的根本目的便是要让民和农奴保持和平、不要闹事,老老实实的遵守这种森严的等级制度。

战国帛画 《人物御龙图》

湖南省博物馆藏

周代统治阶级利用的乐舞,一般都是古代流传下的或者当时人民创造的,我们可以把它分为五种:六代乐舞、小舞、散乐、四夷之乐、宗教性的乐舞,其中更加重视前两者。

六代乐舞

简称六乐,是周代最高等级的礼乐,主要于祭祀山川、天地、宗祠,特点是规模宏大,音调平和、庄重典雅。包括先秦及夏商时期黄帝的《云门大卷》、尧舜时的《咸池》《大韶》、禹时的《大夏》、商汤时的《大濩》,以及周初的《大武》,这些在《周礼·春官宗伯第三·大司乐》中有着更详尽的记载。

这类的作品一般都是以史诗为题材,歌颂当朝或历代君王的功绩为主,而且具有完整的故事性,像《大武》就是个很好的例子。

■ 大武

宋心馨、郑瑀演奏《大武》

来源于b站谢池春慢W

商朝末期商纣王残暴昏庸,群情激奋、民不聊生。周部落的领袖姬发带领各部落进攻商纣,因不得民心,商朝士兵在前线起义,和进攻的周部落士兵一起推翻了商朝,周朝始成。《大武》这首作品描写的就是武王伐纣的故事。

这次顺应民心的讨伐在历史上有着深刻的意义,因此这部《大武》的乐舞作品也被长长久久的流传下来,由乐、舞、歌词共同组成。

作品共六段,从待命出发→激烈战斗→打败商纣→征服南方小国→胜利统一→群臣朝拜而结束,有群舞、双人舞、独舞。《礼记·乐记》中曾记述了孔子和宾牟贾讨论《大武》演出的文字,针对六段乐舞的细节描写都为我们试图还原当年的盛况提供了一些线索,也可与歌词相互印证。

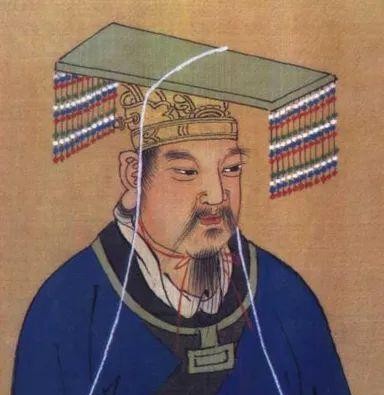

周武王像

而对应吟诵歌词的数量和顺序,众说纷纭,在《左传》中明确记载的有三首,分别是:

《武》:於皇武王!无竞维烈。允文文王,克开厥后。嗣武受之,胜殷遏刘,耆定尔功。

这里歌颂了文王、武王的千秋功业,子承父业,战胜殷商,推翻了商纣王的暴政,为周朝后代开创了基业,没人比武王更伟大的了。

《赉》:文王既勤止,我应受之。敷时绎思,我徂维求定。时周之命,於绎思。

这里以武王的口吻道来,表达了要继承父亲的事业,定将周朝发扬光大的决心,因此要离京巡视。巡视到了何处?诗中并没有具体言明。

《桓》:绥万邦,屡丰年。天命匪解,桓桓武王。保有厥土,于以四方,克定厥家。於昭于天,皇以间之。

这段讲述的是天下万国和睦,连年丰收吉祥。威风凛凛的武王,拥有英勇的兵将,安抚了天下四方。他的功德昭著于上苍,请皇天监察我周室家邦。

对于这个乐舞的整体评价,孔子在《论语·八佾》所称的是"尽美矣,未尽善也"。孔子美学思想的核心就是善与美的统一,也是形式和内容的统一。所以,尽管《大武》在表演形式上达到了孔子的美学标准,但因为它讴歌的是武王伐纣的功绩,主要依靠的是武力,所以没有达到至善“和”的境界,因此孔子称它为"尽美矣,未尽善也"。

小舞

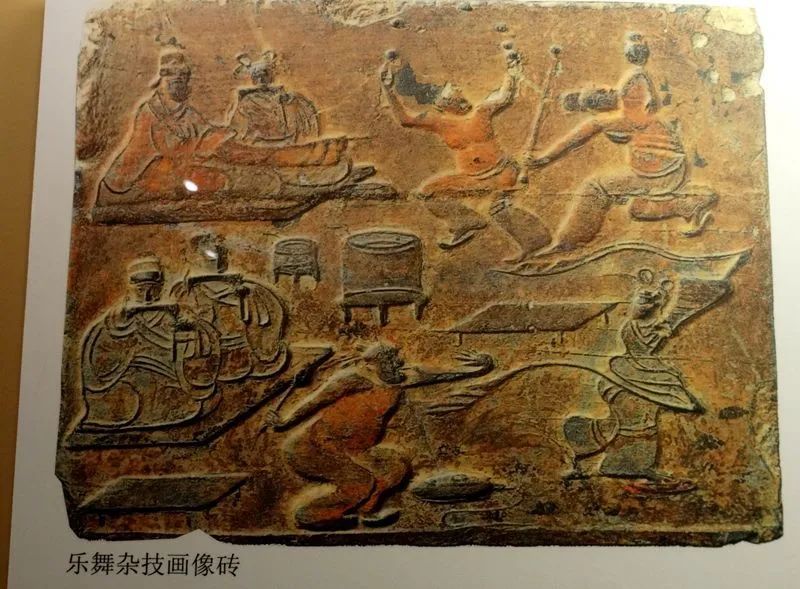

汉·乐舞杂技画像砖

除了六代乐舞外,周代宫廷对小舞也十分重视。在《周礼·乐师》首先提出了小舞的六种分类,并将小舞钦定为贵族子弟必修的课程,从十三岁至十五岁间侧重学习小舞这种偏“文科”的方面,十五岁后便会学习偏“武科”的学习。

那么小舞到底到底怎么个偏“文科“法呢?从表演形式上来看,拿着的道具比较有观赏性,比如说帔舞的五彩丝稠,皇舞的五彩羽毛,人舞的长袖,具体则表现为:

■帔舞:舞者手执全羽或五彩丝绸编织成的道具而舞

■羽舞:舞者手执析羽(可能是半分开的羽毛)而舞

■皇舞:舞者戴羽帽,穿翡翠羽衣,或执五彩羽毛而跳舞

■旄舞:舞者手执牦牛尾(用牛尾装饰的舞具)而舞

■干舞:舞者拿着盾牌跳舞

■人舞:舞者不拿道具,运用长袖而舞

散乐

河北宣化张世卿墓壁画《散乐图》

如果说周王朝对宫廷主流的六代乐舞和小舞的在意是出于对礼乐制度核心的建构,那么对政治性和外来音乐的分门别类便是出于对制度外围的象征性维护。

散乐在周代便已产生,对散乐的定义早年是有争议的。早在周秦宫廷,一般是娱乐性非常强的倡优、侏儒、角觝戏之类的杂技,是非官员之乐的黄门倡乐和娱乐运动。

相比于周代低下的宫廷地位,从汉朝以来,散乐内容的扩大使得它迅速融入当地文化,成为宫廷中重要的表演形式之一。

汉代张骞打开丝绸之路,西域外来的百戏流入,因为表演形式的相似性逐渐和原有的散乐混为一谈。到了唐代,百戏种类扩张,慢慢向杂戏幻术延申发展,风头一时盖过散乐,导致散乐的形式被百戏完全替代,最后只剩下了“散乐”这个名字。

直至南北朝,这些杂戏幻术在中国全面展开,在北周宣帝的大力推崇下,散乐一时成为宫廷中重要的活动,甚至在《教坊记》中出现了散乐专家的记录。不过这时的散乐已经不是周代的散乐定义了,是顶着散乐名号的百戏表演形式,这点一定不能混淆。

四夷之舞

此外,作为“表面功夫“的代表——四夷之舞也必不可少。所谓四夷,主要是指秦、楚、吴、越等地,包括汉族和其他民族的音乐,大部分用于祭祀和宴会,大多是以吹管乐器伴奏歌舞,主要是为了加强对较远地区的统治,并不是真的重视。

宗教性的乐舞

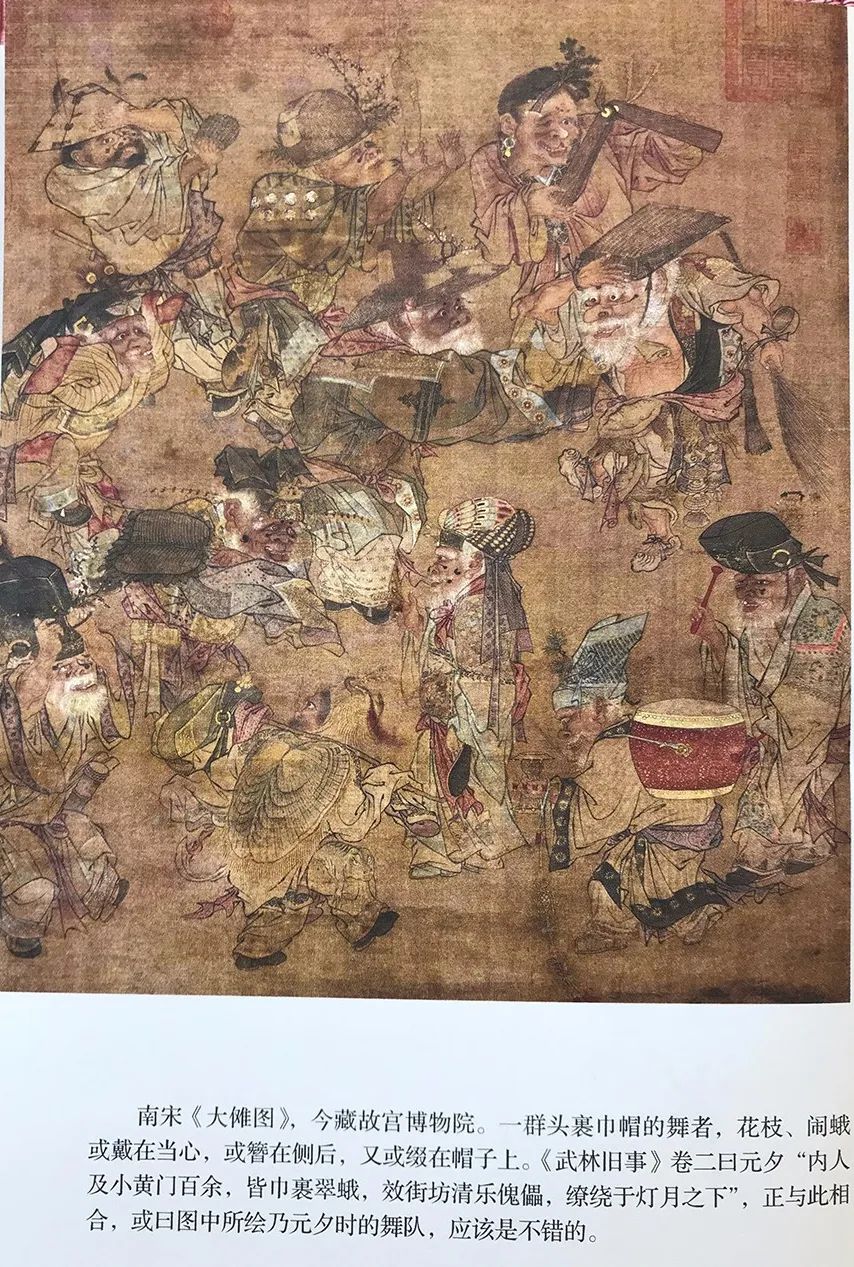

南宋·《大傩图》

故宫博物院藏

最后就是宗教性的乐舞。有人肯定会问:这种祭祀性的宗教乐舞为什么不像六代乐舞和小舞那样受到重视呢?我觉得主要是乐舞内容的关系。六代乐舞和小舞大多都是歌功颂德且有明确的规范去约定框束,但这里所说的宗教性乐舞显然没有这些特征。

从内容来看,主要包括天旱时求雨的《羽舞》和秋季驱除瘟疫时所用的《傩舞》等。这类的音乐使用场合就有局限性,多少能看出远古时期古代人们用音乐祭祀,祈求神明保佑的影子在。在等级制度的体系下,产生的效果显然不会比前两者的大,这或许就是其中不受重视的原因之一。

★ 总之

综上,西周乐舞,即使是古时劳动人民创造而流传下的音乐,到了西周奴隶社会的巅峰时期,它们都毫不例外地被统治阶级利用为加强自己统治的工具。在这种前提下,这些不太可能激起民众抗争思想的音乐,当然是一种何乐不为的拿捏手段,得到了相对应的重视。

由此,从上到下,自内向外,富有系统性的周密政治配套思想便形成了。

文/ Quinn_马婕