1800年前,曹植创作了一篇传颂千古的《洛神赋》;100多年后,顾恺之完成了一卷标程百代的抒情画《洛神赋图卷》,画家忠实地依据文本展开想象,以一图多景的方式,像连环画一样,将故事娓娓道来。

灵变缥缈,洵为传神。复见实相,宇宙第一尤物。

——王铎

“……其形也,翩若惊鸿,婉若游龙。荣曜秋菊,华茂春松。髣髴兮若轻云之蔽月,飘飖兮若流风之回雪。远而望之,皎若太阳升朝霞;迫而察之,灼若芙蕖出渌波。……”

曹植的《洛神赋》,名动文坛,流芳百世。在这篇著名赋文背后,是一个家喻户晓的凄美爱情故事。

曹植曾经在洛水畔偶遇一位佳人,两人情投意合,互生情愫。然而,再次相见时,佳人已成为大哥曹丕身边的甄妃。心上人已成他人妻,令曹植终日郁郁寡欢,更令他痛心的是,由于曹丕的皇后郭氏不容他人,向曹丕进献谗言,甄妃最终被曹丕赐死,撒手人寰。

心上人的故去,无疑带给曹植沉重的打击,一点痴念,万缕相思,才子与佳人的故事,凝聚成一篇千古不朽的文学作品。

《感甄赋》在曹植笔下因情而生,因赋中曹植以洛神宓妃比甄妃,因此魏明帝将此赋更名《洛神赋》。

这段悲伤的爱情故事,在真实的历史语境下与《洛神赋》有多大关系,已经无从考证。曹植自己在序言中写道:“黄初三年,余朝京师,还济洛川。古人有言,斯水之神,名曰宓妃。感宋玉对楚王神女之事,遂作斯赋。”

因此,世人始终将这篇文章与伏羲之女,也就是洛神宓妃联系在一起。

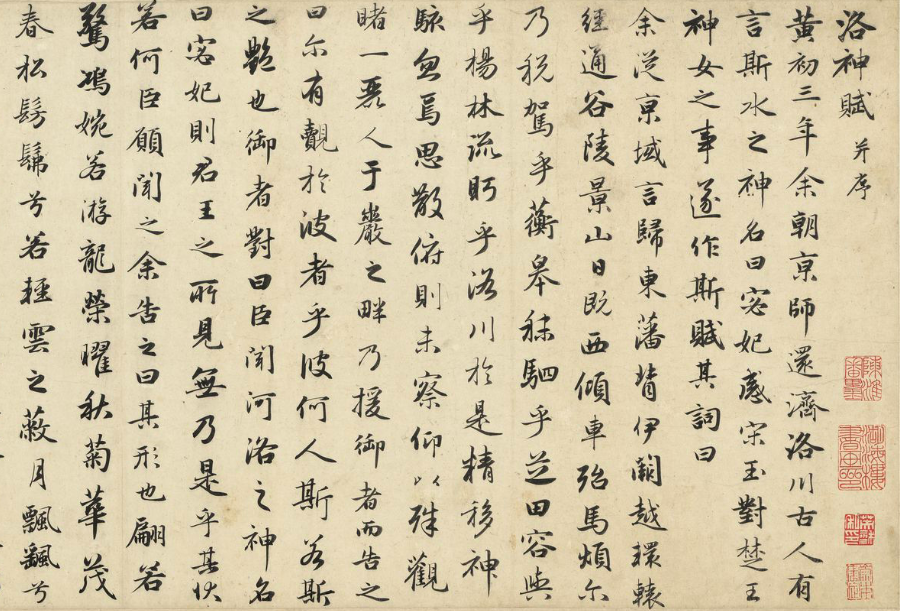

也正是因此,文章在后人眼中蒙上一层浪漫的色彩,《洛神赋》也由此,不断被后世文人所传抄,至今我们还能够看到元代赵孟頫行书背写的《洛神赋》,精妙的书法配以优美的文字,赵孟頫将魏晋文人的浪漫,忠实地呈现在自己的作品之中。

东晋名画家顾恺之,或许出于对曹植的敬仰,或许动情于故事的凄美,将这份情思绘到了画卷之上,形象地体现了曹植《洛神赋》的浪漫。

一段凄美的爱情故事,一篇富有诗意的文字,一位画家如何领会和理解?又如何在其笔下变成流动的画面?

画家忠实地依据文本展开想象,以一图多景的方式,像连环画一样,将故事娓娓道来。

第一幕:邂逅,含离京、休憩、惊艳三个场景。

画卷以侍从于山坡驻马的场景开启,绿杨依依,一派生机盎然。曹植率领众随从由京城返回封地,经过洛水之滨时偶遇洛神。

画中曹植穿着藩王服饰,头戴梁冠,宽衣博带,脚着笏头履,翩翩君子的神采跃然于绢素之上。

曹植极目眺远,云髻峨峨的洛神飘然水上,她衣带飘逸、动态从容、风姿绝世、含情脉脉。恰如文中所言:髣髴兮若轻云之蔽月,飘飖兮若流风之回雪……

洛神的美丽和婀娜令曹植深深着迷。乍见此景,曹植伸开双臂惊讶地扶住侍从。

画家为了表现女神的“翩若惊鸿,婉若游龙”,在洛神的斜上方画下了一条游动的龙和一对比翼双飞的大雁。

第二幕:定情,含嬉戏、赠物两个场景。

下一段便是曹植追求洛神的场景,洛神嬉于河畔,心动的曹植向前追求,最终打动了洛神的心扉,二人互生情愫,洛神也在心上人面前,展现出自己最美的一面。

曹丕被洛神美貌所吸引,以玉佩相赠,洛神也以琼珶回报。

第三幕:情变,含众灵、彷徨两个场景。

然而,人神有别,二人心生闲隙,不得不含恨分离,洛神哀伤而去,曹植也惆怅上路。画面表现了洛神离去的场景,她坐上六龙云车,鲸鲵夹道,水禽护卫,洛神翩然离去。她频频回首的身姿,又暗示了洛神的不舍。

第四幕:分离,含备驾、离去两个场景。

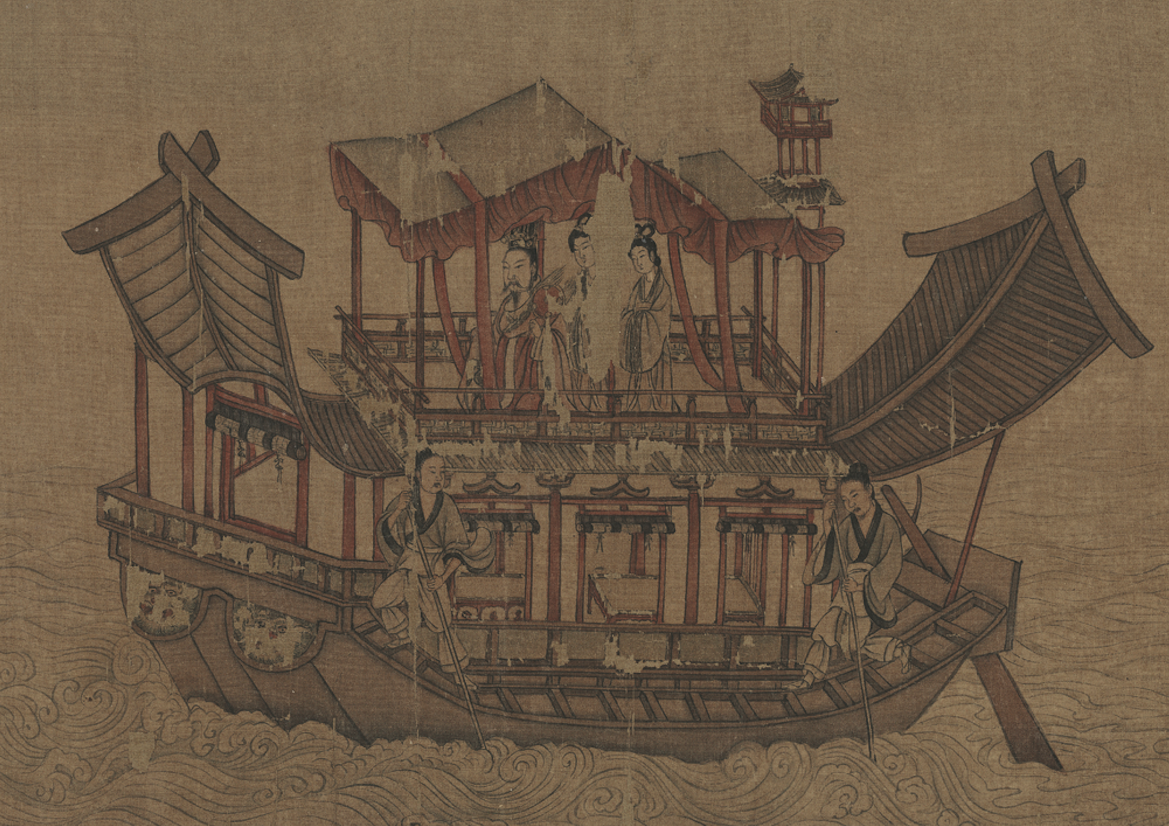

下一段中,随着洛神驾车远去,曹植也心生悔意,开始驱舟追寻。站在舟船上的曹植,神思恍惚中依依不舍。细微的情感,也被画家生动地表现出来。印证了艺术史上对于顾恺之的评价——形神兼备,传神阿堵。

第五幕:怅归,含泛舟、夜坐、东归三个场景。

画面随之进入最后一部分,画中曹植回到现实世界,才发现天色已晚,身旁已经燃起蜡烛。刚刚所发生的一切,恍然若梦,他怅然起身,离开这块给他带来爱与忧愁的水滨,登上马车,踏上归路。无论乘船还是乘车,曹植无不翘首望向前方,略带失望的焦急之情,被画家以细微的情绪表现出来。

然而,洛神的身影终究遁去,在画面的最后部分,也终不复出现。

这是一场注定没有结果的邂逅,犹如一场春梦。

后人评价“此卷一出,无人再敢绘此图”。这样一幅《洛神赋图》,究竟有着怎样的魅力,以至于得到如此评价?

所谓“人大于山,水不容泛”,早期中国绘画史中人物和背景山峦比例失调的现象,也被保留在后世的摹本之中。

可以看到,画中主体人物的尺寸较大,细节刻画较为丰富,而背景山峦则是简单施以青绿,以线条勾勒表现山的形状,没有任何的细节表现。这种看似幼稚的绘画风格,在后世作为高古的象征,备受推崇。

《洛神赋图》另一个颇具时代特色的绘画风格,则集中体现于树木和禽兽的表现上。首先便是树木的奇特造型,每个树枝仅以一叶就代表树的枝繁叶茂,像一棵棵“芹菜”。

这样的造型在魏晋南北朝时期十分流行,在现藏于南京博物院的《竹林七贤与荣启期》拼镶砖画中,我们可以看到同样造型的树木,树叶以简代繁,且与《洛神赋图》中作用一样,起到画面分割的作用。

与后世宋元山水画中曲折攀援的古木枯松相比,如此造型恰恰反映了那个时代人们对于物象描绘的幼稚。这样的幼稚手法,也被后人视为“高古生拙”的象征。

画中禽兽的描绘,也从另一种角度反映出“高古”的特色。在画面中部后段表现洛神远行的一幕中,水中生灵簇拥着洛神的车驾前行,牵引车驾的六龙则更夺人眼球,六条龙动作整齐划一,昂首前行,熠熠生辉。

双肩舞动的双翼,是它们与其他时期的龙造型的不同之处。这种造型恰恰也是在魏晋南北朝时期十分流行的,如今我们在南京的南朝帝陵神道遗址,还能看到同样是双翼后展,昂首远视的石辟邪,南朝拼镶砖画中,也能发现同样特征的青龙造型。

这些身材修长的蛟龙形象,飘逸灵动,一如画中人物衣袂飘飘,颇有升仙脱俗之气。

《洛神赋图》被认为是一个才子对另一个才子的致敬,一往而深的情感,是生命高层次的需求,也是对魏晋风流最好的诠释。

关于《洛神赋图》

作品受《洛神赋》启发而作,形象地体现了曹植诗文中的浪漫;

画作虽为摹本,却保留了时代特色的绘画风格;

作品也成为对魏晋风流最好的诠释;

它是中国绘画史上第一件纯艺术杰作;

作品被书法家王铎赞誉为“宇宙第一尤物”。